|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История флагов. От рыцарских знамен до государственных штандартов | Автор книги - Валерия Черепенчук

Cтраница 28

Рис. 2.58. «Стяг Всемилостивейшего Спаса». 1550-е. Современная реконструкция В начале XVII столетия в России начинают формироваться «иноземные полки», или «полки иноземного строя», – из иностранцев, казаков, да и вообще всех «охочих людей». Этому способствовало Смутное время, когда боровшиеся за власть политические группировки пытались привлекать на свою сторону все возможные силы. Образцы знамен, изготавливавшиеся для этих полков, становятся более единообразны и более европеизированы. Так, на них можно было увидеть элементы оформления, характерные для западной геральдики, – драконов, львов, змей. И в это же время на знаменах – в том числе и на знаменах иноземных полков, служивших России «по контракту», – все чаще начинают появляться двуглавые орлы. Ничего парадоксального в этом нет: в начале XVII века был актуален вопрос о том, сохранится ли вообще Россия как государство. Поэтому все то, что напоминало о государственной мощи, о незыблемости власти, о борьбе с захватчиками, выходило на первый план… Известно, что в 1614 году знамя с двуглавым орлом получили казаки Донского войска. ТЯЖЕЛАЯ НОША Размеры знамен XVI–XVII столетий были весьма внушительными. Известно, что знамя, сопровождавшее войска Ивана Грозного при взятии Казани, было около 3 метров в длину и более полутора – в высоту, причем это не самый большой образец. Иногда для несения знамени назначались два-три человека. Чтобы сделать полотнище более долговечным и избежать надрыва ткани у древка, к кайме знамени пришивался ряд мешочков из плотной ткани (обычно сукна) и уже эти мешочки прибивались гвоздями к древку. Но знамена с изображениями святых по-прежнему были весьма распространены, правда особого единства в оформлении знамен не было вплоть до начала петровских реформ. Собственно знамя тогда обычно сшивали из двух частей: прямоугольной основы и клиновидного откоса. Соединенные части обшивали по краю бахромой или делали широкую кайму. В прямоугольной части обычно изображались лики Иисуса, святых, фигуры архангелов или какие-нибудь сцены из Священного Писания. Откос «заполнялся» крестами, звездами, изображениями цветов, цитатами из Библии и Евангелия. Изготавливали (или, как тогда говорили, «строили») знамена в Оружейном приказе. Материалом для их изготовления могли служить камка (ткань с атласным переплетением), тафта и даже шелк. В XVII столетии получают широкое распространение прапоры – небольшие знамена с косицами, которые играли роль личных знаков представителей феодальной верхушки – в том числе и на поле боя. Само слово «прапор» произошло, видимо, от старославянского корня, означавшего нечто воздушное, «летящее». Изображения на прапорах были довольно разнообразны – это могли быть кресты, нашитые на полотно какого-либо яркого цвета, лики святых, изображения разнообразных животных, цветов и так далее. Можно предположить, что возникли они в основном как подражание западным личным штандартам, которые в то время на Руси были уже известны. Одному владельцу могло принадлежать несколько прапоров, оформленных по-разному. Существовали также государевы прапоры – они либо отмечали во время похода царский обоз, либо размещались над царским шатром. На государевом прапоре обычно размещали изображение двуглавого орла. Но до наших дней дошли описания, которые могут сильно удивить начинающего исследователя. Например, на одном из прапоров, принадлежавших Никите Ивановичу Романову (двоюродному брату царя Михаила Федоровича), изображался золотой грифон с мечом и щитом в лапах (рис. 2.59). Казалось бы, нетипичное для Руси изображение? И тем не менее. Грифон (гриф) в XVII столетии был вполне распространенным символом, который связывался с родом Романовых. Прапор Никиты Ивановича описывался так: «Середина тафта белая, вшит гриф тафта желтая, с мечом, в левой лапе держит клеймо, повыше клейма писан орлик черный, опушка вшита в червчатую тафту, тафта желтая. Откоски объярь черная, писаны главы львовы золотом и серебром…»

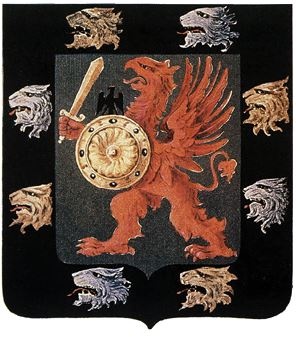

Рис. 2.59. Изображение прапора Никиты Ивановича Романова Этот прапор использовали в 1856 году при составлении фамильного герба Романовых. Уточним, что с момента своего прихода к власти Романовы использовали двуглавого орла и как личный герб, и как государственный. Но в середине XIX столетия они решают, что им необходим родовой герб; находившийся тогда на престоле Александр II поручает его составление геральдисту барону Б. В. Кёне. Новый герб описывался так: «В серебряном поле червленый гриф, держащий золотые меч и тарч, увенчанный малым орлом; на черной кайме восемь оторванных львиных голов – четыре золотые и четыре серебряные» (тарч – снабженный клинком маленький щит; его надевали на руку при помощи специальной «рукавицы»). Кёне изменил цвет грифа: изначально он был золотым (желтым), а в середине XIX века стал красным (рис. 2.60). Исследователи это расценивают обычно как желание геральдиста намекнуть на «лифляндское» происхождение Романовых: на лифляндском гербе изображался грифон в красном поле, правда, не золотой, а серебряный. Но более вероятной родиной предков этого рода является, скорее всего, Пруссия.

Рис. 2.60. Герб Романовых. 1850-е Почему в XVII столетии Никита Романов разместил на своем прапоре именно грифона? Было ли это желание отдать должное предкам или простое подражание каким-то иноземным штандартам? На данный момент однозначного ответа на этот вопрос не существует. Уточним, что геральдика как наука и геральдисты появятся на Руси только при Петре I. Можно ли говорить о том, что российские «государевы знамена» или «государевы прапоры» XVII века с двуглавым орлом, символом государственной власти, уже являлись «государственными флагами» как таковыми? Вряд ли, и вексиллологи в основном избегают это делать. Ситуация примерно такая же, как и в случае с «гербовыми знаменами» средневековой Европы: знамя, пусть даже украшенное изображением орла, который давно воспринимается как государственная эмблема, тогда было все-таки в первую очередь царским знаменем, олицетворением не нации и территории, а прежде всего личности и власти, которую эта личность представляет. В 1668 (возможно, 1669) году специально для создания нового знамени Алексей Михайлович (отец Петра I) пригласил польских мастеров Станислава Лопуцкого и Ивана Мировского. Они изготовили настоящий шедевр: знамя с прямоугольной частью и откосом в красно-бело-золотой гамме. На нем изображался золотой гербовый орел с видами Кремля и разнообразной символикой, олицетворяющей все российские земли, подвластные московскому государю. На кайме располагался полный титул царя, а общая длина полотнища – от древка до конца откоса – составляла почти 4,5 метра! Знамя предназначалось как для разнообразных церковных церемоний, так и для сопровождения царя в походах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно