|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Жужжащие. Естественная история пчёл | Автор книги - Тор Хэнсон

Cтраница 31

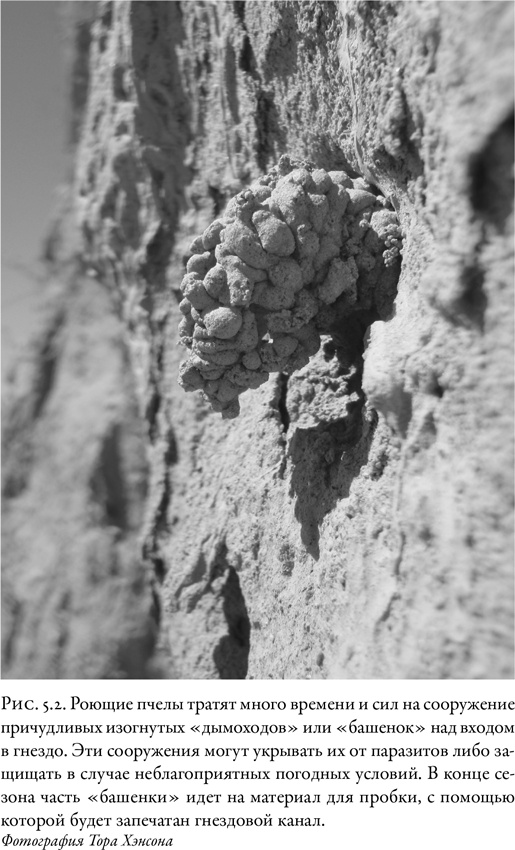

Жена моего брата, проводившая в лаборатории эксперименты над бактериями для своей диссертации, часто потешается над моими биологическими исследованиями на природе. «Ты только тем и занимаешься, что все подряд подсчитываешь», — говорит она. Как в каждой хорошей шутке, в ее высказывании кроется определенная доля правды. За всю свою карьеру я действительно подсчитывал все подряд: от семян, папоротниковых спор и пальмовых деревьев до медведей, бабочек, помета горилл и числа клевательных движений стервятников. Мысленно я отметил, что не стоит рассказывать моей невестке о своих наблюдениях на пчелином утесе. Она мне проходу не даст, если узнает, что я докатился до подсчета пчелиных норок. Хоть это и было, если честно признаться, делом занудным, но только благодаря тщательному учету можно дать точную оценку такому столпотворению и определить численность всех мельтешащих пчел. Подсчет норок на «папином утесе» сделался неизменным научным довеском к нашим семейным прогулкам, в конечном итоге я с уверенностью мог заявить, что это место стало домом по меньшей мере для 125 000 роющих самок. Самцы обитали поблизости, обосновавшись среди зарослей шиповника и других цветущих растений, в предвкушении спаривания. В целом они превосходили самок по численности как минимум в два раза, таким образом, число взрослых особей этой популяции в любой весенний день приближалось к 400 000 пчел. Число впечатляет — это на два порядка больше, чем численность других известных популяций данного вида. Чем больше времени я там проводил, тем больше до меня доходило, что одними только роющими пчелами дело не ограничивается. В этот свой первый послеполуденный визит я выловил двух особей и посадил их пустую банку из-под джема, найденную здесь же на пляже, в дальнейшем я ни разу не приходил к утесу без своего любимого энтомологического сачка с телескопической ручкой, которой можно было дотянуться куда угодно [109]. Еще со времени моего первого урока по ловле насекомых от Джерри Розена я пришел к выводу, что сам процесс подкрадывания к пчелам тоже помогает лучше их понять. Как и прогулка с малышом, выслеживание насекомых, требующее сосредоточенности и медленных осторожных движений, позволяет взглянуть на мир иными глазами. Вскоре я обратил внимание, что возле утеса роющие пчелы собирают комочки почвы определенного размера и плотности. Если комочки были сыпучими или слишком плотно спрессованными, то за них брались уже другие пчелы: земляные, длинноусые, листорезы или галиктиды. Также там присутствовали роющие осы и хищные жуки-скакуны, патрулировавшие по всему склону. Со временем появились пчелы-кукушки и ряд паразитических наездников, пробиравшиеся в гнездовые ходы всякий раз, когда самок не было на месте. С этим утесом в самом деле все было не так просто: хотя мое внимание к нему привлекли именно роющие пчелы, в итоге там обнаружилось целое сообщество различных насекомых — одни посещали соседние цветы, другие эксплуатировали соседей, и каждому нужно было свое определенное место для развития потомства. Там были и такие, кто рыл ходы у самого основания утеса, где рыхлой кучей накапливались отвалы от копателей, орудующих выше. Я понимал, что разобраться во всех этих взаимоотношениях можно было, только обладая бóльшими, чем мои базовые, познаниями в энтомологии. Чтобы распознать всех этих пчел, не говоря уже об осах, мухах и прочих, мне требовалась помощь опытного систематика. Благо, я знал, к кому обратиться. Я познакомился с Джоном Ашером на «пчелином курсе», где он около 20 лет был самым младшим штатным преподавателем. Сошлись мы с ним на почве пчел, что неудивительно, а также музыки — после того как я случайно застал его на научно-исследовательской станции, импровизирующим за старым обшарпанным пианино. Играл он превосходно, и, когда я упомянул, что когда-то был участником джазовой группы, Джон рассказал мне о том, какие испытывал сомнения, когда ему пришлось выбирать между страстью к музыке и энтомологии. «После колледжа я завис в Нью-Йорке в компании друзей-музыкантов», — поведал он мне и предался воспоминаниям о долгих репетициях и о том, как они давали концерты, где только могли. Но, несмотря на всю любовь к джазу, Джон ощущал, что, в отличие от остальных, ему чего-то не доставало. «Могу лишь сказать, что, сколько бы ни упражнялся, я не был столь же хорош, как они, — сказал он и устремил на меня пристальный взгляд: — Но я знал, что если сосредоточусь на пчелах, то мне удастся быть лучшим!» В любом случае Джон уже преуспел на этом поприще. Когда мы впервые встретились, он уже несколько лет работал вместе с Джерри Розеном, набираясь опыта в качестве куратора огромной коллекции пчел в Американском музее естественной истории. С тех пор он перешел на профессорскую ставку в Национальный университет Сингапура, где занимается изучение азиатских пчел, а также помогает с определением североамериканских видов, присылаемых ему через службу доставки FedEx. (К счастью, сухие экземпляры весят немного и коробки с надписью «Образцы мертвых насекомых» проходят таможню, не облагаясь пошлиной.) Как систематик, он занимается идентификацией видов и выяснением их родственных связей на древе жизни — что является основополагающим аспектом в естественных науках. Но в эпоху все нарастающего преобладания методов и специальностей, ориентированных на технологии, этому уже не уделяется должного внимания. Все больше систематиков старой школы уходят на заслуженный отдых, а количество нерешенных вопросов продолжает расти, ложась на плечи молодых специалистов, таких как Джон. Зачастую проходят годы, прежде чем материал, собранный во время полевых работ, будет точно идентифицирован. Когда я сообщил Джону о численности роющих пчел на утесе, он загорелся интересом. «Я видел этих пчел вживую, — написал он мне по электронной почте, — но не больше нескольких десятков особей одновременно». Судя по всему, столь небывалая перенаселенность пчелиного утеса объясняется весьма просто и может послужить хорошим примером взаимозависимости спроса и предложения. Похожих взглядов придерживался биолог Бернд Хайнрих в своей классической работе «Экономика шмелей» (1979). Проследив за потоками энергии в жизни пчелиного гнезда, Хайнрих показал, что ресурсы (нектар и пыльца) напрямую связаны с воспроизводством (репродуктивным успехом). Увеличьте количество доступных цветков, и в колонии появится больше пчел. В условиях побережья, где я живу, утесы, подходящие роющим пчелам для устройства гнезд, оказываются в местах, похожих на цветущую пустыню и окруженных с одной стороны соленой водой, с другой стороны — густым хвойным лесом. По счастливой случайности площади ныне заброшенных фермерских полей, находящиеся за пчелиным утесом, заросли не деревьями, а идеальным сочетанием опыляемых пчелами растений: шиповником, черникой, снежноягодником, вишней и другими. В течение весны и раннего лета они последовательно распускаются, обеспечивая изобилие нектара и пыльцы в непосредственной близости от огромного участка, подходящего для гнездования пчел. Вложенная энергия равняется получаемой на выходе, поэтому популяция пчел просто разрослась в соответствии с имеющимися ресурсами. Из тех экземпляров, что я ему выслал, Джон, помимо роющих пчел, определил еще 10 других видов, гнездящихся в утесе и в земле, а также девять разных пчел-кукушек. Все их популяции, вероятно, тоже соответствуют правилам «цветочной экономики». Нет ничего удивительного в том, что извилистая тропа вдоль зарослей шиповника гудела от пчелиной толчеи: ведь она пролегает через богатое и разнообразное сообщество пчел, которое, должно быть, исчисляется миллионами особей.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно