|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе | Автор книги - Ричард Фейнман

Cтраница 17

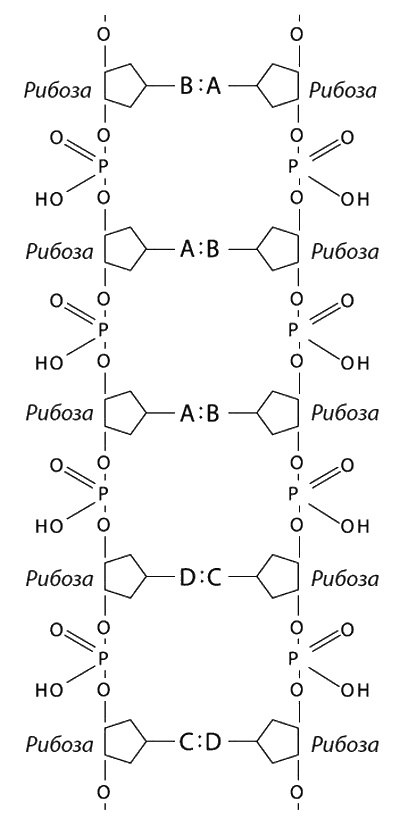

Есть и другая проблема в биологии: откуда ферменты «знают», кем им стать? От красноглазой мухи рождается опять красноглазая мушка; значит, вся информация о ферментах, создающих красный пигмент, должна перейти к очередной мушке. Передает эту информацию не белок, а вещество в ядре клетки, ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). Это – та ключевая субстанция, которая передается от одной клетки к другой (половые клетки, например, почти целиком состоят из ДНК) и уносит с собой инструкцию, как делать ферменты. ДНК – это «калька», печатная матрица. На что похожа эта калька, как она должна действовать? Первое – она должна воспроизводить самое себя; второе – она должна быть способна давать задания белку. Что до первого, то можно было бы думать, что это происходит так же, как воспроизведение клеток: клетки подрастают и делятся пополам. Может быть, молекулы ДНК тоже растут и тоже делятся? Нет, это исключено. Ведь атомы наверняка не растут и не делятся! Видимо, для репродукции молекул нужен другой путь, похитрее. Структура ДНК долго изучалась сперва химически (составные части), затем рентгенографически (пространственная структура). В результате пришли к следующему знаменательному открытию: молекула ДНК – это пара цепочек, навитых друг на друга. Скелет каждой цепочки, хотя и похожий на белковые цепи, но химически отличный от них, – это ряд сахарных и фосфатных групп, как показано на фиг. 3.2.

Фиг. 3.2. Схема ДНК. Из этой схемы видно, как в цепи может храниться инструкция, ибо, разняв цепочку на две нитки, вы получаете ряд веществ BAADC …; не исключено, что этот ряд у каждого организма свой. Значит, можно думать, что каждый особый ряд ДНК содержит в себе особые указания, как производить белки. На схеме видны пары поперечных звеньев, присоединенных к сахарным группам и стягивающих между собой две нити. Эти звенья неодинаковы; есть четыре сорта звеньев – аденин, тимин, цитозин, гуанин, обозначаемые А, В, С и D. Интересно, что не всякие звенья спариваются. Например, возможны пары АВ или CD; они размещены на двух нитях так, что «подходят друг к другу», обладают сильной энергией взаимодействия. Но С к А или В к С не подходит; если в цепи стоит С, то в другой цепи в этом месте должно быть только D. Каждой букве в одной цепи соответствует определенная буква в другой. Как же мыслится при этом воспроизведение? Пусть цепь расщеплена на две. Как сделать другую такую же? Если в веществе клетки есть фабрика, вырабатывающая фосфат, сахар и звенья А, В, С, D (пока не привязанные к цепи), то к нашей половинке цепочки присоединятся только подходящие звенья, дополняющие BAADC, т. е. ABBCD … При делении клетки цепь разнимается посредине на две нитки, каждая переходит в свою клетку и там набирает себе дополнение. Наконец, последний вопрос: как порядок следования А, В, С, D в ДНК определяет расстановку аминокислот в белках? Ответа пока нет. Это основная нерешенная проблема современной биологии. Пока мы располагаем только какими-то обрывками информации об этом. В клетке имеются мельчайшие частички – микросомы; сейчас известно, что в них и вырабатываются белки. Но микросомы находятся не в ядре, не там, где находится ДНК со своими инструкциями. По-видимому, в этом есть какой-то смысл. Известно, однако, что от ДНК отрываются кусочки молекул, не такие длинные, как ДНК, несущая в себе всю информацию, а нечто вроде некрупных ее долек. Называют их РНК, но не в этом дело. Это нечто вроде уменьшенной копии ДНК. Известно, что РНК как-то переносит в микросому сообщение о том, какой сорт белка нужно изготовить. (Этот факт уже известен.) После этого в микросоме образуется белок. Это тоже известно. Но различные детали того, как аминокислоты входят в белки и как они располагаются в согласии с кодом, зашифрованным в РНК, пока не известны. Мы не умеем читать этот код. Если «написано», например, АВССА, то мы не знаем, какой белок будет приготовлен. Право же, ни одна наука, ни одна отрасль знаний не движутся так бурно по всем направлениям вперед, как биология. Но если б мы должны были назвать то самое главное, что ведет нас сейчас все вперед и вперед в наших попытках понять явление жизни, мы обязаны были бы сказать: «все тела состоят из атомов», всё, что происходит в живых существах, может быть понято на языке движений и покачиваний атомов. § 4. Астрономия

В нашем стремительном обзоре всей Вселенной очередь дошла до астрономии. Астрономия – старше физики. Фактически физика и возникла из нее, когда астрономия заметила поразительную простоту движения звезд и планет; объяснение этой простоты и стало началом физики. Но самым выдающимся открытием астрономии было открытие того, что звезды состоят из таких же атомов, что и Земля [2]. Как это было доказано? Каждый атом испускает свет определенных частот, подобно тому как у каждого музыкального инструмента есть свое звучание – определенный набор частот, или высот, звука. Слыша одновременно несколько тонов, мы можем разделить их; но способности нашего глаза в этом отношении далеко не столь велики, он не может разделить смесь цветов на составляющие части. Однако с помощью спектроскопа становится возможным анализ частот световых волн, он позволяет видеть истинные тона атомов различных звезд. Ведь два химических элемента были даже обнаружены на звездах прежде, чем на Земле: гелий (он был открыт на Солнце, потому он так и назван) и технеций (его обнаружили на некоторых холодных звездах). Но раз звезды состоят из тех же атомов, что и Земля, то это сильно продвигает нас вперед в понимании сущности звезд. Нам хорошо известно поведение атомов при высоких температурах и невысоких плотностях, и это позволяет при помощи статистической механики анализировать поведение звездного вещества. Даже не умея воспроизводить звездное состояние на Земле, но опираясь на основные физические законы, мы часто указываем совершенно точно (а иногда почти точно), чтó происходит на звездах. Так физика помогает астрономии. Это может показаться странным, но распределение вещества внутри Солнца мы знаем куда лучше, чем его распределение внутри Земли. Казалось бы, чтó можно узнать, взглянув сквозь телескоп на пятнышко света? Однако недра звезд известны нам гораздо лучше, чем этого можно было бы ожидать, ибо мы умеем рассчитывать, чтó произойдет с атомами звезд при многих обстоятельствах.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно