|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Враг Геббельса № 3 | Автор книги - Владимир Житомирский

Cтраница 25

Другое яркое воспоминание из раннего послевоенного времени – парад на Красной площади. Мы с отцом стояли на гостевой трибуне довольно близко от Мавзолея, справа от него. Запомнились генералы в мундирах с широкими золотыми поясами поперек животов. Они большой группой стояли почти рядом. А вот Великого Вождя то ли не разглядел, то ли не запомнил. Может, это и к лучшему. В 48-м в нашем доме воцарилась некоторая напряженность. Отец без работы, но волнуется больше матушка. Как оказалось, это было далеко не худшее развитие событий. Не очень близкий знакомый, после ареста и некоторого времени за решеткой оказавшийся на свободе, под страшным секретом рассказал отцу, как из него пытались выбить показания на Александра Житомирского… Был, как выяснилось, на отца еще и донос, что он-де «собирает портреты Гитлера». Действительно, он их «собирал» – для своих политических монтажей. Хорошо, делу не дали ход. В конце концов, эта полоса прервалась: поступило приглашение на работу от Николая Грибачева, редактора «СССР на стройке». Он был не просто поэтом и редактором, но одним из самых жестких борцов «за чистоту рядов» и против «тлетворного влияния Запада», облеченным при этом немалой властью. И, тем не менее, была в нем особенность – помогать некоторым людям в трудной ситуации. Так произошло с отцом, а в последующем – с Алексеем Аджубеем, от которого после снятия его тестя Никиты Хрущева и увольнения из «Известий» все шарахались, как от зачумленного. Редакция занимала старинный особняк на улице Москвина, напротив филиала МХАТа. В разные годы я частенько заходил к отцу на работу. Иногда печатал фотографии в лаборатории, получая советы от тогда еще молодого, а затем титулованного Александра Птицына. Иногда заносил или брал какие-то материалы для расположенной неподалеку редакции журнала «Новое время», в котором я проработал два десятка лет. Нельзя было не заметить, что в «комнате художников» царила дружеская, раскрепощенная атмосфера. Конечно, «производственный процесс» не прекращался: отец как главный художник и два других художника (временами это были художницы) выклеивали макеты на картоне в размер журнальных полос, иногда обмениваясь замечаниями по темам, над которыми шла работа. Главный стоял по одну сторону широкого удлиненного рабочего стола, лицом к двум своим коллегам, все макеты были хорошо видны. Когда накапливалось достаточно выклеенных полос, картоны клали под мощный пресс, который закручивался сверху колесом наподобие горизонтального штурвала – иначе фотографии по мере высыхания клея выгибали бы макеты… Со временем «комната художников» стала в редакции своеобразным клубом, где можно было «выпустить пар» после конфликта с начальством, поспорить о профессиональных проблемах, рассказать о случаях, приключившихся в командировке, «стрельнуть до получки», выпить чайку или чего покрепче…

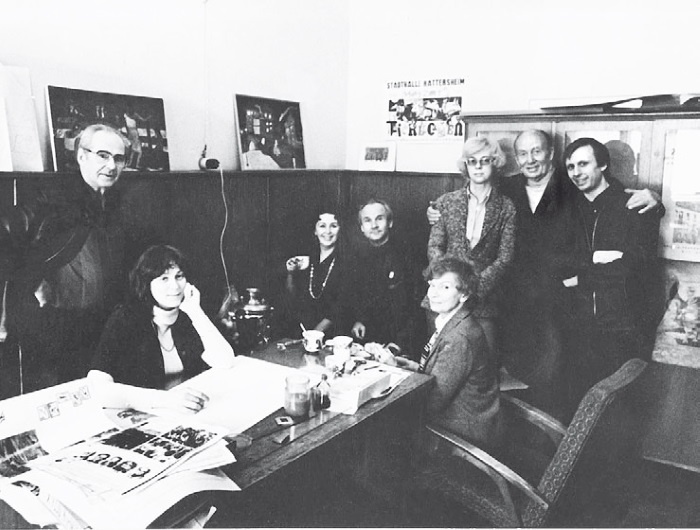

В отделе иллюстраций журнала «Советский Союз» Отец проработал главным художником ведущего иллюстрированного журнала страны более сорока лет, практически до последних своих дней. Здесь собралась очень сильная «фотокоманда» – Яков Халип, Анатолий Гаранин, Юрий Транквиллицкий, Виктор Руйкович, Александр Птицын, Владислав (Вадим) Киврин, Владимир Лагранж, Леонид Бергольцев, Юрий Королев, Сергей Лидов и многие другие мастера высшего класса. Вместе с ними он часто перед съемкой разрабатывал тему, хотя это и не носило обязательного характера, а делалось лишь по желанию фоторепортеров. Это происходило в творческий, товарищеской атмосфере, частенько сопровождалось всевозможными шутками. Но лучше обо всем этом расскажет человек, проработавший в редакции более трех десятилетий, – мэтр отечественной фотографии Юрий Транквиллицкий, академик Международной гильдии профессиональных фотожурналистов, лауреат высшей национальной профессиональной премии «Золотой глаз России», доцент кафедры кинооператорского мастерства ВГИК’а, Заслуженный работник культуры России. Участник Великой Отечественной, кавалер боевых наград, он обладает завидной памятью, хотя порой резок в суждениях, в оценках поступков коллег: «Перед отъездом в командировку я частенько заходил к Александру Арнольдовичу. Особенно запомнилось такое обсуждение перед поездкой на Чукотку. Я был первым московским фотокорреспондентом, отправлявшимся на Чукотку. Он мне тогда говорил о важности деталей, фрагментов. Мол, не только лица крупным планом, но и руки людей, какие-то части жилища. И чтобы кадры были связаны один с другим, не рассыпались. Он брал в руки карандаш, набрасывал что-то на листе бумаги, я также не отставал, тоже эскизно прикидывал будущую съемку. Так и шло наше обсуждение. При этом с его стороны никогда не чувствовалось никакого насилия. Он просто предлагал свой вариант. И в конце говорил: “А хочешь, делай по-своему. На зеленом сукне все будет видно”. Зеленым сукном был покрыт стол, на котором шел показ фотоматериала… Когда я привез чукотскую съемку, Житомирский предложил дать восемь полос. Был большой спор на редколлегии, многие говорили, что “и шести хватит”. Но главный художник настаивал: “Материал замечательный. Чукотку ведь никогда не давали”. И убедил-таки. Это целиком его заслуга. Ведь восемь полос для фотоочерка – для журнала вещь исключительная. Заходил я к нему посоветоваться и перед 40-дневной командировкой на Алтай. У нас, правда, та съемка сразу в номер не пошла, отложили на следующий. А спустя месяц главный редактор изрек: “Ну, это мы уже видели… Показывайте что-нибудь новое…”. Зато в Агентстве печати Новости (АПН) фотографии взяли с удовольствием. А через несколько лет и в нашем журнале два “алтайских” разворота напечатали. Я вообще любил заглянуть в кабинет Александра Арнольдовича после работы. Он часто задерживался у себя – делал плакат, фотомонтаж или оформлял книгу. С ним можно было поговорить на любые темы. Если и был в редакции интеллигент, то это был, бесспорно, он, “Арнольдыч”. Начиная с главного редактора и кончая редакторами отделов, – все вели себя по отношению к нам, фоторепортерам, как восточные владыки, всячески подчеркивая, что именно они, люди с верхних этажей, а не мы, фотожурналисты, ”люди из подвала”, делают журнал. А кто же, спрашивается, летает по самым удаленным районам нашей огромной страны? Кто ищет по крохам светлые стороны не всегда и не везде прекрасной жизни? А ведь их грубость была совершенно излишней. Вот Александр Арнольдович мог взять тебя за плечо и сказать: “Юра, дорогой, давай-ка вот с этой стороны кадр подрежем”. Я иногда соглашался, иногда спорил – имел наглость спорить с великим художником… С ним это можно было. Вот если Грибачев изрекал “нет”, это и означало “нет” – точка. Кстати, к Грибачеву у меня двоякое отношение. С одной стороны, он интуитивно чувствовал хороший кадр. Я могу это анализировать: свыше четверти века преподаю композицию во ВГИК’е. Был случай, я показывал съемку на тему “Пенсионер”, к которой редактор отнесся кисло. Но когда я положил на стол фото: тяжелые руки бывшего каторжанина, знавшие царские кандалы, лежат на раскрытой газете “Правда”, то увидел, как лицо Грибачева изменилось. “Фото дать на разворот!” – воскликнул он… Да, кадр он мог почувствовать. А так – он был высокомерным партийным грубияном, и это еще мягко сказано. С этим постоянно сталкивался и “Арнольдыч”. Особенно наглядно это проявлялось во время ежемесячного показа будущего номера. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно