|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 47

Головоногие Bactritida хотя сами по себе не были особо распространены и разнообразны, дали в самом начале девона начало важнейшей и богатейшей группе Ammonoidea, ставшей едва ли не символом палеонтологии. В этой эволюционной линии исходно и независимо произошло загибание прямой как стрела раковины. Например, у продвинутого бактритида Lobobactrites – сначала в бычий рог, потом в бараний, а потом и в плотную спираль. Раковина древнейшего раннедевонского аммонита Anetoceras была промежуточной: на ранних стадиях развития она формировалась как слабоизогнутая, а потом заворачивалась гораздо плотнее, отчего по итогу получалось колесо с отверстием в центре, в котором каждый следующий оборот почти, но не совсем – с узеньким зазором – смыкался с предыдущим. У чуть более поздних аммонитов раковина обычно просто свернута в плотную спираль. Забавно, что эмбриональные раковины девонских аммоноидей показывают в ходе индивидуального развития отличный переход от слабоизогнутой формы к согнутой и далее спирально закрученной; это один из отличных примеров биогенетического закона Геккеля. Поскольку раковина нарастала от крошечных внутренних колечек к огромным наружным не только в толщину, но и в ширину, поперечное сечение приобретало в итоге вид песочных часов: центральные завиточки совсем узенькие, а крайние – очень широкие. Одновременно такая форма повышала устойчивость при плавании, а у продвинутых видов стабильность дополнялась продольным килем. Внутри раковина аммонитов подразделена на отдельные камеры, которые моллюск заполнял через жабры газом или, наоборот, закачивал туда воду, меняя тем самым плавучесть. Вряд ли такая конструкция могла очень быстро двигаться по горизонтали, зато оперативно погружалась или всплывала. Встречались и оригинальные варианты. У Soliclymenia paradoxa, Kamptoclymenia trivaricata и Parawocklumeria paradoxa из фаменского века, то есть самого конца девона, раковина была треугольной! При этом у соликлимении раковина закручивалась на много оборотов; у камптоклимении на небольшое число, причем углы были отделены друг от друга бороздками; а у паравоклюмерии оборотов по сути вообще не было, а каждый угол представлял собой обособленный пузырь.

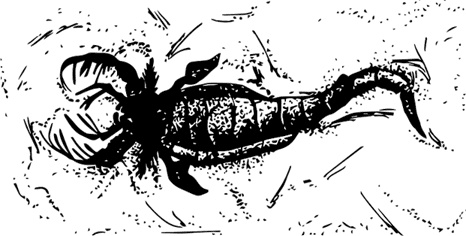

Kamptoclymenia trivaricata После своего появления в начале девона аммониты дали гигантское количество видов – описано порядка трех тысяч, но нет сомнения, что будут найдены и другие. Вплоть до своего вымирания в конце мела аммониты были самыми обычными жителями всех морей планеты. Такой успех стал возможен в немалой степени благодаря изобретению челюстей, что позволило аммонитам стать не только фильтраторами, но и хищниками. В раннем девоне доживал свой век последний аномалокарид Schinderhannes bartelsi из Германии. В отличие от своих эпичных кембрийских предков, шиндерханнес (названный так, кстати, по имени бандита XVIII века из области, где найден отпечаток) был мелким, всего десяток сантиметров, и крайне пучеглазым. Спереди он имел пару длинных тонких «плавников», сзади – пару коротеньких «плавничков», а заканчивалось тело вытянутым шипом. Видно, что аномалокариды пытались соответствовать веяниям времени, но рыбы давно и безнадежно их обогнали. Успех группы был в прошлом, аномалокариды не выдержали конкуренции и вымерли. Та же судьба ждала и маррелломорф – раннедевонские Mimetaster hexagonalis с панцирем в виде шестиконечной остролучевой звезды и длинными тонкими членистыми ножками и щетинками, а также Vachonisia rogeri с панцирем странного остроугольного фасона в форме супергеройского плаща были последними представителями этой загадочной группы членистоногих. Перед вымиранием маррелломорфы были довольно успешны: миметастеры в некоторых местонахождениях находятся на втором месте по числу отпечатков после трилобитов. Возможно, они даже жили группами. Трилобиты в девоне не скучали. Особенно колоритен раннедевонский североамериканский Terataspis grandis – шипастая шестидесятисантиметровая плюха с растопыренными во все стороны отростками и пупырчатым шаром на голове, очень похожая на современную морскую звезду «терновый венец». Главные мекки любителей девонских трилобитов – Оклахома и Марокко, тут находятся, наверное, миллионы окаменелостей изумительной сохранности; главное – уметь их отпрепарировать. Особенно причудливый облик приобрели трилобиты Odontopleuroidea – их панцири разрослись совершенно безумными рогами, часто к тому же пупырчатыми, растопыренными во все стороны, а иногда даже завитыми в спирали. Чудесны оклахомские, чешские и германские Dicranurus elegans и D. monstrosus, Kettneraspis williamsi и Ceratonurus krejcii, марроканские Ceratarges ziregensis, Cyphaspis boutscharafinense, Kayserops megaspina, Kolihapeltis rabatensis, Koneprusia dahmani и Quadrops flexuosa. Все они прекрасны, трудно выбрать рекордсмена! Понятно, что не только шипами знамениты девонские трилобиты. Марокканский Erbenochile issoumourensis уникален высокими вертикальными глазами-щитами, смотрящими в разные стороны. У Walliserops trifurcatus на «носу» торчал огромный – длиннее всего тела – рог-трезубец. У Lanceaspis hammondi нос был длинным и треугольным, как у осетра. Головной щит Harpes perradiatus огромный, широкий полукруглый, в виде копыта, но с длинными отростками позади, достающими до самого конца тела. Ясно, что существовали и более простые формы, например Bellacartwrightia whiteleyi, тоже, впрочем, красивые. Работа над ошибками Марокканские трилобиты – это просто праздник какой-то. Они всем нравятся, а потому местные жители научились добывать их на продажу туристам. Однако препарировать одну супершипастую окаменелость долго и трудно, а туристы бывают привередливы – даже чуток обломанные рожки им уже не нравятся. Потому умельцы наловчились лепить трилобитов из смолы или даже из перемолотой и заново склеенной местной породы, да так искусно, что даже специалисты не всегда с первого взгляда распознают подделку. Мечехвосты в девоне приобрели уже почти современный вид, например Neobelinurus rossicus и Kiaeria limuloides. Работа над ошибками Название «Kiaeria» не выглядит каким-то особо пафосным или модным, однако ж, было дано трем совершенно разным существам – силурийской ракушковой ракообразной остракоде, девонскому мечехвосту и современному мху. Ракоскорпионы достигли своего наибольшего великолепия: раннедевонский германский Jaekelopterus rhenaniae вымахал до 2,3 – 2,6 м! Это абсолютный рекорд среди всех членистоногих за всю историю планеты. Своими растопыренными клешнями он тиранил первобытных рыб и всех, попадавшихся ему на пути. Другие ракоскорпионы могли быть меньше, но не менее впечатляющими: Mixopterus kiaeri достигал 20 – 70 см и обладал огромными, возможно, ядовитыми иглами на педипальпах и передних ходильных конечностях, а также длинным шипом на «хвосте». У небольшого таймырского Borchgrevinkium taimyrense голова занимала почти половину длины.

Mixopterus kiaeri

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно