|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Мозг и сознание | Автор книги - Элисон Джордж , Кэролайн Уилльямс

Cтраница 11

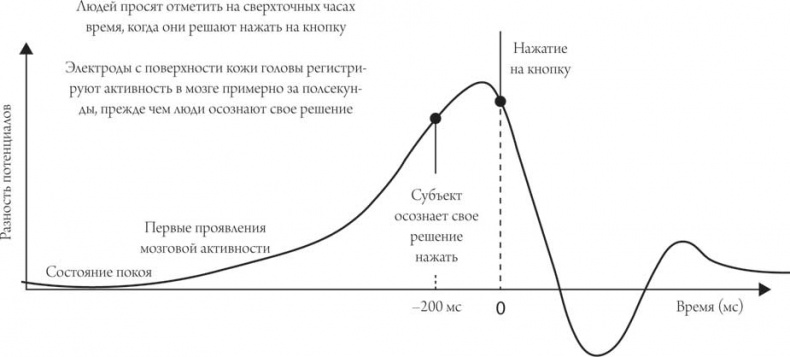

Мы можем измерить изменения активности мозга с течением времени с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), неинвазивного метода визуализации работы мозга, при котором с помощью электродов, отводимых от поверхности кожи головы, регистрируют малейшие изменения в электрических сигналах, проходящих через нейроны мозга. Это позволяет нам отслеживать деятельность мозга до, во время и после принятия решения. В 1965 году нейрофизиологи Ганс Гельмут Корнхюбер и Людер Декке впервые использовали этот метод, чтобы отслеживать активность мозга у людей, которым сказали нажимать на кнопку, когда им захочется. Эксперимент показал, что мозг демонстрирует постепенное нарастание активности в двигательной коре за секунду до начала движения. Это явление получило название «Berehischaftspotential», или «потенциал готовности», поскольку все выглядело так, будто мозг готовится нажать на кнопку. Кто решает? Это открытие подняло вопрос о том, является ли потенциал готовности частью осознанного сознания. Если нет, значит ли это, что решение о движении принимается до того, как мы узнаем, что мы собираемся это сделать? И если да, то кто принимает это решение? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать точное время принятия сознательного решения и сравнить его со временем потенциала готовности. Раннюю попытку решить этот вопрос предпринял Бенджамин Либет, который поставил эксперимент в изучении свободы воли, ставший классическим (см. далее). Эксперименты Либета В 1983 году нейробиолог Бенджамин Либет провел эксперимент, чтобы проверить, обладаем ли мы свободой воли. Участников эксперимента попросили произвольно нажимать на кнопку, наблюдая за часовым циферблатом с вращающейся световой точкой. Как только они осознавали свое намерение нажать на кнопку, они должны были отметить положение точки в этот момент. В это время Либет регистрировал их мозговую активность с помощью электродов ЭЭГ, прикрепленных к поверхности кожи головы. Как и Корнхюбер и Декке, он обнаружил, что всплеск активности, «потенциал готовности», регистрировался за секунду до самого движения. Что еще более важно, он начинался за 350 миллисекунд до того, как испытуемые осознавали свое намерение действовать (см. рис. 4.1). По интерпретации Либета, полученные результаты означают, что свобода воли – иллюзия. Но мы не являемся полными рабами наших нейронов, рассуждал он, поскольку между осознанием нашего намерения и началом движения был 200-миллисекундный разрыв. Либет утверждал, что это достаточное количество времени, чтобы сознательно наложить вето на действие или проявить нашу «свободу неволи». Хотя интерпретации Либета остаются дискуссионными, это не останавливает ученых, проводящих свои вариации его эксперимента. Помимо прочего, было установлено, что у людей с синдромом Туретта, страдающих от неконтролируемых тиков, более короткое «окно вето», тогда как у здоровых и у людей с шизофренией высокие показатели по стандартизованной шкале импульсивности.

Рис. 4.1. Кто тут главный? Эксперимент, по-видимому, бросающий вызов понятию свободы воли Самое удивительное в результатах Либета – это то, что, похоже, существует период времени, когда мозг уже готовится что-либо сделать, но вы сами еще не знаете, что вы собираетесь это сделать. Это очень сильно противоречит нашему повседневному представлению о том, что мы – наши собственные сознательные «я» – решаем, что мы будем делать и когда. Чтобы объяснить это, некоторые психологи указывают на другую точку зрения относительно произвольных действий, согласно которой, бессознательная деятельность мозга заставляет тело двигаться, но затем, поскольку вы получаете сенсорную обратную связь о движениях своего тела, вы можете ретроспективно вставить вашу волю обратно в поток сознания. С этой точки зрения, наше чувство свободы воли и наше чувство контроля над собственными действиями – чистый вымысел. Как и многое в нашем сознательном опыте, свободная воля – это просто иллюзия. Что если у нас нет никакой свободы воли? Наше нравственное чувство основано на настолько фундаментальном предположении, что оно кажется неопровержимым: мы хозяева своей собственной судьбы. Но что если нейронаука считает иначе? Одним из результатов может быть ослабление морали. Эксперименты показали, что люди ведут себя более эгоистично и нечестно, если их заранее убеждают в том, что свобода воли в значительной степени является иллюзией. Они также склонны более снисходительно относиться к правонарушителям, предлагая гипотетическому преступнику более короткий тюремный срок, чем обычно. В конце концов, приписывать вину автомату гораздо сложнее. Но эти изменения в поведении длятся только до тех пор, пока мощное ощущение собственной субъектности вновь не заявляет о себе. С другой стороны, вера в свободу воли, как правило, усиливается при рассмотрении сценария, в котором кто-то действует безнравственно. Джошуа Кноб из Йельского университета и его коллеги утверждают, что наша сильная вера в свободу воли связана с фундаментальным желанием сделать других ответственными за их вредные действия. Иными словами, вера в свободу воли нужна для оправдания наказания. И есть некоторые свидетельства того, что страх наказания удерживает общество от разрушения. Отказались бы мы от наказания за преступления без свободы воли? Одно из исследований предполагает, что нет. Философ-экспериментатор Эдди Намиас из Университета штата Джорджии в Атланте рассказал 278 добровольцам историю о гипотетическом будущем, в котором нейровизуализация позволила в совершенстве предсказывать решения на основе активности мозга человека. В этом будущем мире у женщины по имени Джилл на голове есть специальная шапочка, которая позволяет ученым предсказывать все, что она сделает, со стопроцентной точностью. Тем не менее, 92 % добровольцев по-прежнему считали, что решение Джилл, за кого проголосовать, было продиктовано ее собственной свободой воли. В другой версии истории ученые не просто предсказывали, как проголосует Джилл, но также манипулировали ее выбором через шапочку на голове. В этом сценарии большинство людей говорили, что Джилл голосовала не по собственной воле. Кажется, даже если бы нейронаука могла показать нам, что не мы сидим за рулем собственного разума, веру в нашу собственную свободу воли было бы очень тяжело пошатнуть. Может быть, оно и к лучшему. Сильная убежденность в собственной субъектности связана с бо́льшим чувством удовлетворения и большей личной эффективностью, большей преданностью в отношениях и бо́льшим смыслом жизни. С практической точки зрения потеря свободы воли может иметь меньшее значение, чем мы, вероятно, опасаемся. Может оказаться, что у нас нет свободы выбора, но мы по-прежнему будем выбирать, как нам действовать, – как если бы эта свобода у нас была. Если идея, что свобода воли – иллюзия, вызывает у вас тревогу, есть и некоторые доказательства обратного. Их получили в экспериментах, в которых в мозг пациентов в ходе операции по излечению эпилепсии вводили электроды.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно