|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Новгородская земля. Природа. Люди. История. Хозяйство | Автор книги - Вера Глушкова

Cтраница 50

В 4 км от Великого Новгорода находятся остатки Деревяницкого Воскресенского монастыря. Церковь Воскресения в Деревянице впервые построили в 1335 г., в 1348 г. ее расписали фресками, храм с фресками не сохранился. До наших дней дошли два монастырских храма – Воскресенский собор (1700) и трапезная церковь во имя Успения Богородицы (1725). Основал этот мужской монастырь в 1335 г. при впадении в р. Волхов р. Деревяницы Моисей, архиепископ Новгородский (канонизирован), с 1875 г. монастырь стал женским. В ХIХ в. игуменом Деревяницкого монастыря был Фотий (см. с. 273). В Успенском храме пребывал чтимый список с чудотворной Коневской иконы Божией Матери. В Воскресенском храме были погребены архиепископы Новгородские Алексий и Иоанн. В окрестностях селения Вяжищи можно увидеть остатки древнего Сыркова монастыря, обустроенного в большой мере выходцем из Москвы Федором Дмитриевичем Сырковым. Монастырский Владимирский собор был построен в 1554 г. Необычное для новгородского творчества пятиглавие монастырского собора и характер декора фасадов свидетельствуют о проникновении в практику новгородского церковного строительства в ХVI в. черт московского зодчества. Владимирский собор напоминает о Сретенском монастыре, который в ХVI в. уже был известным. Очень много для развития, благоустройства, украшения этого монастыря сделал новгородский боярин Ф.Д. Сырков. Благодаря ему в монастыре возвели новые храмы. Помощь Ф.Д. Сыркова была столь велика, что со временем эта обитель стала называться Сырков Сретенский монастырь. В нем были храмы во имя Сретения и во имя Вознесения Господня, святынями монастыря были древние иконы: явленная икона Владимирской Богоматери и местночтимая Владимирская икона, а также серебряный ковчег с частицами святых мощей многих святых. На удалении 24 км от Великого Новгорода, на правом берегу р. Веряжи, недалеко от ее впадения в о. Ильмень, раньше был Клопский мужской монастырь. В письменном источнике он впервые упоминается в 1408 г., когда в него пришел инок Михаил, который со временем стал известен как святой Михаил Клопский. В Смутное время (начало ХVII в.) монастырь был разорен, но был восстановлен по приказу царя Михаила Федоровича Романова (1596–1645, царь с 1613), который ему покровительствовал. В обители были два храма: соборный во имя Святой Троицы (ХV в., построен князем Константином Дмитриевичем, в нем под спудом пребывали святые мощи Михаила Клопского) и храм во имя Николая Чудотворца. В монастыре пребывали замечательные древние иконы Святой Троицы и преподобного Михаила, хранились несколько старинных напрестольных крестов, панагий и других церковных предметов, имевших огромную духовную и материальную значимость. В монастыре был святой источник, на основе которого создали колодец; этот источник забил по молитвам Михаила Клопского в период засухи. В 4,5 км от Великого Новгорода, на возвышенном острове, образованном реками Волховец и Левощня, был в прошлом Мало-Кирилов Покровский мужской монастырь, основанный в глубокой древности, в письменном источнике он впервые упоминается в 1196 г. Братья – крестьяне Дмитрий и Кирилл – построили здесь в 1196 г. каменную церковь во имя святого Кирилла, на ее основе был образован монастырь. Не ясно почему, но этот небольшой и скромный монастырь пользовался особым покровительством и поддержкой царя Ивана Грозного. В Смутное время монастырь сильно пострадал. В монастыре было два храма: во имя святого патриарха александрийского Кирилла и в честь Покрова Пресвятой Богородицы, под спудом пребывали мощи святого Арсения, архиепископа Новгородского, который во время страшного разгрома Новгорода (1570) царем Иваном Грозным осмелился открыто обличать царя в несправедливой жестокости.

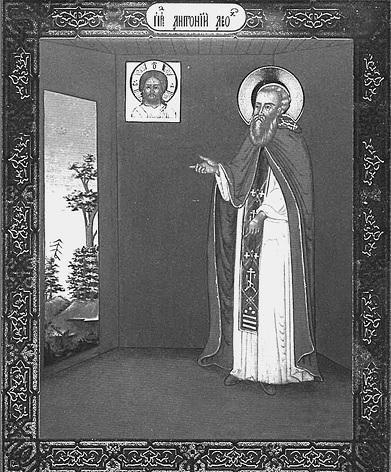

Преподобный Антоний Леохновский. Икона XX в. В селе Леохново сохранилась церковь во имя Преображения Господня, где под спудом почивают святые мощи преподобного Антония Леохновского, основателя Леохновской пустыни. Антоний Леохновский, или Новгородский, (1525–1611) родился на Тверской земле в семье знатных и богатых бояр Вельяминовых. В юности он тайно покинул дом и поселился отшельником в глухом лесу. Как-то в видении ангел приказал ему идти в место Леохново, что он и сделал. В местечке Леохново иеромонах Таисий постриг его в монашество. Вместе они основали монастырь. Антоний был наделен даром предсказаний, был чудотворцем. В 1564 г. он предсказал поражение русских от литовцев. В 1611 г., во время нашествия литовцев, новгородский митрополит вызвал его в Великий Новгород, где он вскоре скончался. Антоний Леохновский до самых своих последних дней любил молиться в храмах Новгородского кремля. Он умер в возрасте 86 лет, был канонизирован. К югу от Великого Новгорода, почти совсем рядом с ним, под открытым небом, находится Музей деревянного зодчества «Витославицы», расположенный на берегу озера Мячино, в живописной местности. В древности в этих местах (до ХVIII в.) был монастырь во имя Святого Пантелеймона, возникло и существовало село Витославицы (ХII – ХVIII вв.), до середины ХIХ в. здесь была усадьба графини А.А. Орловой-Чесменской (в бывшем главном усадебном доме сейчас размещаются администрация музея и выставочные залы). Создание этого музея началось с середины ХХ в. По инициативе архитектора Л.Е. Красноречьева здесь спланировали обширную площадку для размещения музея под открытым небом, за несколько месяцев из деревень Новгородской области на нее перевезли 20 памятников деревянной архитектуры. Самым первым шагом в реальном создании музея стала перевозка сюда в 1964 г. церкви Успения (ХVI в.) из села Курицко. Из разных районов Новгородской области сюда перевезли деревянные церкви, избы, ветряные мельницы, колодцы, другие постройки. Многочисленные экспонаты знакомят посетителей с жизнью, бытом, трудом новгородских крестьян в прошлом, архитектурно-строительными традициями Новгородской земли, с ее народным искусством. Здесь можно увидеть избы разных по благосостоянию крестьян, отличить различия в их интерьере и убранстве, представить, как в них жили люди (избы в основном второй половины ХIХ в.). В музее представлены различные типы деревянных сельских храмов. Среди них церкви во имя Рождества Богородицы (ХVI в. из села Передки), Успенская (1595, из села Курицко), Никольская (1642, из села Мякишево), еще одна Никольская церковь (ХVII в., из села Тухоля), ярусная Никольская церковь (1757, из села Высокий Остров, Окуловский район), часовня с колокольней (ХVIII – ХIХ, ХХ вв. из деревни Каширы, Маловишерский район). Можно увидеть также амбары, кузницу, ветряную мельницу. В летний период в музее регулярно проводят фольклорные праздники, на которых выступают народные хоры, ансамбли, исполнители. Поскольку музей занимает обширную территорию, его посетители, гости, зрители и участники фестивалей чувствуют себя здесь, как в настоящей, почти сказочно красивой большой деревне, где все постройки удачно вписаны в природный ландшафт.

Юрьев монастырь |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно