|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города. 1917-1991 | Автор книги - Наталия Лебина

Cтраница 46

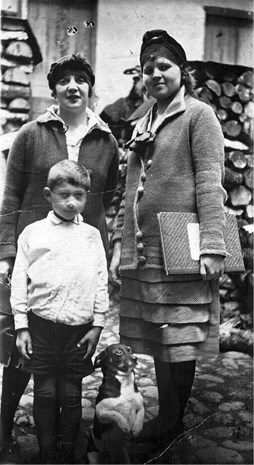

Красный цвет, выступавший в народном, прежде всего прикладном, искусстве как нечто стихийно-родовое, а в иконописи выражающий высшие, философско-религиозные ценности, нарочито политизировался и советскими художниками. В 1920 году в картине «1918 год в Петрограде» Петров-Водкин изобразил молодую работницу, «петроградскую мадонну», пока еще в белом платке. Но с 1925 года косынка цвета крови приобрела особый смысл в творчестве художника. Смесь революционной и христианско-религиозной символики он использовал в знаменитом портрете «Девушка в красном платке (Работница)» (1925). Во второй половине 1920‐х женщина в красной косынке становится очень популярной моделью советских живописцев: Георгия Ряжского («Делегатка», 1927; «За книгой», 1927; «Колхозница-бригадир», 1932), Ивана Куликова («Физкультурница», 1929) и др. Портреты и плакаты второй половины 1920‐х годов позволяют понять, что в советском городском пространстве красные платочки были достаточно популярным, а главное, признанным властью головным убором. Он превращался в модный тренд. Не случайно в 1925 году Лиля Брик на знаменитом плакате Александра Родченко для Лениздата (Ленгиз) сфотографирована в косынке. Создается впечатление, что новый женский облик сначала подавался через плакаты и художественные образы, а уже под их влиянием внедрялся в практики быта. Однако выраженная «социальность» платков привлекала далеко не всех горожанок. Здесь сказывалось влияние тенденций западной моды, сведения о которой при нэпе проникали в крупные города Cоветской России. В Европе и США в это время доминировал стиль а-ля гарсон. Модными стали брюки гольф, жилеты с мужскими галстуками. Женщины надевали даже смокинги. Мальчишеский вид подчеркивали короткая стрижка, шляпка «клош» с маленькими полями и даже псевдошлемы. Именно в таком головном уборе приходит в милицию с заявлением о своем преступлении – убийстве соседки по коммуналке – Ольга Зотова, героиня рассказа Алексея Толстова «Гадюка» (1928) 425. Кроме того, интеллигенция и «бывшие» в мирных условиях все же предпочитали шляпки, на которые в случае холода можно было надеть сверху тонкий пуховый платок. В архиве нашей семьи сохранились две фотографии моих бабушек по маминой и папиной линии. Одна в шляпке в стиле клош, связанной из ниток кроше, другая – в псевдотюрбане, тоже модном. Оба головных убора явно самодельные. Судя по всему, обе бабушки были женщинами до мозга костей и могли из ничего сделать салат, скандал и, конечно, шляпку.

Шляпка «клош». 1925. Личный архив Н. Б. Лебиной

Шляпка-тюрбан. 1927. Личный архив Н. Б. Лебиной Трудно сказать, как сосуществовали в реальной жизни на рубеже 1920–1930‐х годов красные косынки и шляпки. Но, судя по материалам художественной литературы, их обладательницы нередко конфликтовали между собой. В романе Пантелеймона Романова «Товарищ Кисляков», посвященном судьбам старой интеллигенции в советском обществе, показателен разговор жены главного героя и молочниц с бидонами, оказавшихся в одном трамвае: – Ишь, толстая! Загородила дорогу, а из‐за нее еще останешься. – Не сметь так оскорблять! – Ну, чего там! Тебя никто и не оскорбляет, тебе словами говорят. – Надела шляпу, и уже не тронь ее. В автомобиле бы ездила! 426 Вестиментарный конфликт на рубеже 1920–1930‐х переносится и в мужское пространство. Однако здесь шли гонения не столько на шляпы, сколько на старую форменную одежду инженеров (подробнее см. «Юнгштурмовка»). Но уже в начале 1930‐х приемы репрезентации советского внешнего канона начали активно меняться. И в первую очередь это отразилось на женщинах. Исследовательница Татьяна Дашкова, проанализировав фотоматериалы из женских журналов того времени, заметила, что косынки вернулись к своему привычному статусу. Они рассматривались в городской среде как головной убор, задача которого сводилась к обеспечению безопасности трудового процесса 427. Иногда, правда, детали революционной стилистики во внешнем виде можно было увидеть в одежде молодых интеллигентов, уже советских, все еще продолжавших бороться с мещанством в быту. Красный платочек любила носить, судя по мемуаристике, поэтесса Ольга Берггольц. По словам современника, «эта девочка в красной косынке была уже дважды матерью, но твердо решила оставаться комсомолкой из‐за Нарвской заставы» 428. Однако основная масса горожанок в годы первых пятилеток предпочитала иные головные уборы. Роль маркера особой социальной активности женщины теперь стали выполнять кепки. Их можно увидеть на картине Ряжского «Рабфаковка» (1926), а главное, в предвоенном кинематографе, прежде всего в «Трактористах» (1939) Ивана Пырьева. Мягкий головной убор с козырьком с первых дней революции считался в противовес шляпе признаком демократизма и в мужском облике. Стереотип возник под влиянием широко растиражированного образа вождя революции Ленина, предпочитавшего носить кепку. В 1920‐е годы этот головной убор был знаковой деталью облика Сергея Кирова, противопоставлявшего себя даже внешне прежнему ленинградскому руководству, в частности Григорию Зиновьеву. По воспоминаниям очевидцев, прибывший в конце 1925 года в Ленинград Киров «был одет в осеннем пальто, в теплой черной кепке и выглядел настолько заурядно и просто, что <…> многие рабочие [были] представительнее его по внешности» 429. Впрочем, наряду с простецкими головными уборами вождей существовали в 1920‐х и остромодные кепки. По данным опроса 1928 года, молодежь, ориентированная на западную или, как ее тогда называли, «нэпманскую» моду, стремилась приобрести среди прочего и «клетчатую английскую кепи с огромным прямоугольным козырьком» 430. Но девушки, позиционировавшие себя как активные участницы процесса строительства новой жизни, надевали, конечно, самые традиционные кепчонки. Они выглядели не только подчеркнуто демократично, но и унисексуально. Мужской головной убор на женщине, в отличие от красной косынки, можно рассматривать как демонстрацию гендерного равноправия в СССР в начале 1930‐х годов. И все же фаворитами деполитизированной моды в условиях зарождающегося сталинского «большого стиля» следует назвать береты. Они примирили антагонизм шляп, пока еще считавшихся признаком барства и нэпманской буржуазности, и красных косынок, маркеров пролетарской сознательности. В 1930‐х – начале 1940‐х годов береты надели почти все горожанки. Журналисты Юрий Жуков и Михаил Черненко в 1934 году писали, что «берет – предел мечтаний фабричной девчонки с Уралвагонстроя» 431. Популярность этих головных уборов у советских женщин заметила приехавшая в середине 1930‐х годов в Ленинград англичанка Доротея Элтентон. Она вспоминала: «Я тоже носила берет, только набекрень, что привлекало большое внимание» 432. Популярность этого сравнительно нового для России головного убора запечатлена и на любительских и на профессиональных репортерских снимках. При этом, в отличие от косынки, для которой доказательством сознательности ее хозяйки был цвет, в случае с беретом актуальность определялась формой. Плоский и небольшой головной убор не обошли вниманием живописцы. Александр Самохвалов в 1939 году завершил картину под названием «Делегатки», в которой на переднем плане изображена девушка в белом берете. Валентин Катаев вспоминал заполнивших в начале 1930‐х московские улицы «молоденьких, хорошеньких, круглолицых девушек, чаще всего из рабочего класса – продавщиц, вагонных проводниц, работниц заводов и фабрик». «Они, – пиcал Катаев, – были большие модницы, хотя и одевались стандартно: лихо надетые набекрень белые суконные беретики (курсив мой. – Н. Л.), аккуратные короткие пиджачки на стройных миниатюрных фигурках, нарядный носовой платочек, засунутый в рукав, на плотных ножках туфельки-танкетки, в волосах сбоку пластмассовая заколка… [Это] были маленькие московские парижанки, столичные штучки» 433. Любопытно, что писатель уловил «западный дух» новой формы головных уборов. Не случайно в конце 1950‐х, после московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов, береты осмелились наконец надеть и мужчины, подражая западной, в первую очередь французской, моде.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно