|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Невероятная случайность бытия. Эволюция и рождение человека | Автор книги - Элис Робертс

Cтраница 78

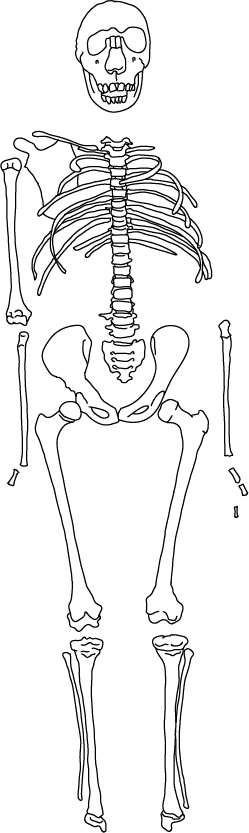

Первые данные об истинно человеческом строении некоторых наших предков, обладавших длинными ногами, были получены в 1984 году. Проводник Камойя Кимеу, помогавший археологической экспедиции Ричарда Лики, обнаружил в песчаном русле реки Нариокотоме примерно в 5 км от озера Туркана хорошо сохранившийся окаменевший скелет. Это был скелет мальчика – кости оказались незрелыми, – и находку назвали Турканским мальчиком. Мальчик этот жил в Восточной Африке 1,5 миллиона лет назад и принадлежал к виду Homo erectus. Некоторые ученые выделили раннего африканского Homo erectus (вид, к которому относился и найденный мальчик) и отнесли его к виду Homo ergaster (человек трудящийся). Однако данные в пользу такого выделения дополнительного вида оказались противоречивыми, особенно с тех пор, как исследование останков Homo erectus в Дманиси (Республика Грузия) показало большую вариабельность костных останков этого вида. Точно выяснить причину смерти мальчика из Нариокотоме не удалось, но некоторые считают, что его погубил абсцесс корня зуба. Конечно, это возможно, потому что в ту эпоху еще не существовало антибиотиков для борьбы с инфекциями, но утверждать это наверняка мы все-таки не можем. Как бы то ни было, он умер и быстро увяз в отложениях грунта, что спасло его от зубов падальщиков и позволило скелету хорошо сохраниться. Возраст Турканского мальчика в момент смерти много лет был предметом дискуссий. Судя по тому, что зоны роста в костях не закрыты, скелет, скорее всего, принадлежал подростку. Во всяком случае, он был бы подростком, если бы принадлежал к виду современных людей. Я бы сказала, что, судя по костям, этому мальчику было лет пятнадцать. Но его зубы говорят о другом. Несоответствие костного возраста возрасту, определяемому по состоянию зубов, говорит о том, что этот мальчик развивался не так, как мы с вами. В то же время его развитие не соответствует и развитию шимпанзе. Как бы то ни было, согласно новейшим исследованиям, возраст Турканского мальчика можно оценить в восемь-девять лет. Правда, он был намного более зрелым, нежели современный ребенок такого же возраста. Рост его был около 154 см, и он стал бы сантиметров на восемь выше, если бы дожил до зрелого возраста. Согласно прежним исследованиям, можно было ожидать, что рост во взрослом состоянии достиг бы 180 см, но новые данные, вероятно, более верные, так как едва ли можно было ожидать большого разрыва между телосложением раннего Homo habilis (который едва ли был выше австралопитека) и Homo erectus.

Турканский мальчик Тем не менее по сравнению с ранними гоминидами этот мальчик был высок и, самое главное, обладал длинными ногами. Эти два параметра тесно связаны между собой. Возможно, это звучит банально, но и среди современных людей, и среди древних гоминид существует тесная связь между телосложением и длиной ног: у более высоких индивидов ноги всегда длиннее, чем у низкорослых. В происхождении нашего с вами рода Homo естественный отбор действовал именно в таком направлении. Думаю, если бы вы увидели Турканского мальчика издали, то не заметили бы в нем ничего особенного. Вы не заметили бы его маленькой головы и странного для современного человека лица; но общий план строения его тела и походка едва ли показались вам странными и незнакомыми. Длинные ноги делали этого мальчика прекрасным ходоком, но антрополог Дэн Либерман предположил, что многие признаки скелета этого мальчика невозможно объяснить исключительно адаптацией к прямохождению. Например, у мальчика была мощная продольная связка, расположенная на шее под затылком; у него была высокая тонкая талия и покатые плечи; у него, кроме того, были мощные большие ягодичные мышцы и мышца, выпрямляющая спину. Все эти мышцы придают телу устойчивость; в нижней конечности мальчика – в голенях и стопах – находились массивные эластичные, пружинистые ткани, включая толстое ахиллово сухожилие, позволяющее экономить и эффективно использовать энергию, и, кроме того, на ногах были короткие пальцы. Дэн объясняет все эти изменения весьма особенной причиной, по которой приходится иметь пружинистые связки и сухожилия, по которой плечи и туловище должны быть способны к вращению вокруг вертикальной оси над тазом, чтобы сохранять равновесие, по которой нужны сильные мышцы на задней поверхности бедра, чтобы выпрямлять тазобедренный сустав и удерживать корпус от падения вперед. Эта причина – бег. Возможно, длинные ноги – это тоже орудие бега, так как удлинение шага помогает экономить энергию при беге. Я посетила Дэна Либермана в его лаборатории в Гарвардском университете. Он даже пригласил меня побегать по движущейся дорожке, чтобы продемонстрировать важность больших ягодичных мышц для бега. Эти мышцы мало нагружены во время ходьбы, но очень активны при беге. Их сокращение препятствует избыточному наклону туловища вперед над опорной ногой – то есть защищает бегущего от падения ничком, – а также тормозит ногу, делающую следующий шаг, когда она заканчивает мах назад. Трудно сказать, когда именно в ходе эволюции эта мышца увеличилась в размере, но Дэн утверждает, что это было важно для улучшения способностей гоминид к бегу. Гипотеза Дэна, украсившая обложку журнала Nature в 2004 году, заключается в том, что способность к длительному бегу была очень важна для наших предков. Мы так сильно сосредоточились в наших исследованиях на ходьбе, как на архетипическом способе передвижения наших предков, что, пожалуй, немного упустили из вида, что бег был не менее важен – по крайней мере, в то время, когда на подмостки эволюции вышел Homo erectus. Вероятно, все же смысл этой истории не только в беге или ходьбе. С одной стороны, путешествия по холмистой и пересеченной местности тоже требуют анатомических изменений, которые Дэн приписывает исключительно способности к длительному бегу. С другой стороны, бег мог снабдить наших предков средством выживания в переменчивом ландшафте, что и привело к изменениям строения нашего тела, которые мы теперь рассматриваем как присущие именно человеку. Большинство из нас сегодня ведет малоподвижный образ жизни, и многие удивятся, узнав, что на самом деле мы – прирожденные бегуны. Однако это утверждение едва ли вызовет удивление у участников марафонов. Мы поразительно хорошо приспособлены к бегу. Наши тела буквально предназначены для того, чтобы бегать легко и эффективно, и, несмотря на то что на коротких дистанциях мы уступаем в скорости другим животным, на стайерских дистанциях люди могут превзойти многих животных, даже собак и лошадей. Вид, к которому принадлежал Турканский мальчик, возник и развился в то время, когда травянистые равнины – саванны, столь характерные для огромных пространств в сегодняшней Африке, – начали расширяться, дав возможность размножаться и развиваться множеству пастбищных травоядных животных. Площадь лесов сокращалась, а вновь возникшие травянистые равнины открывали новые возможности гоминидам, способным адаптироваться к новым условиям. Овладение этими пространствами требует способности эффективно покрывать большие расстояния, и способность к бегу означала, что наши предки могли успешно конкурировать с другими видами за важный источник энергии и белка – за мясо. Означало ли это охоту или питание павшими животными, вопрос трудный (возможно, имело место и то и другое), но каменные орудия, которыми располагал Homo erectus почти два миллиона лет назад, идеально подходили для обработки мяса и рассечения сухожилий. В Африке было проведено несколько раскопок ранних стоянок гоминид этого вида, где были обнаружены следы работы древних мясников в виде зазубрин, оставленных каменными орудиями на костях животных. Недавно открытое место еще одной такой стоянки на берегу озера Виктория в Кении изобилует множеством разрубленных костей газели, что, по мнению большинства ученых, свидетельствует скорее об охоте, нежели о собирании падали.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно