|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Невероятная случайность бытия. Эволюция и рождение человека | Автор книги - Элис Робертс

Cтраница 37

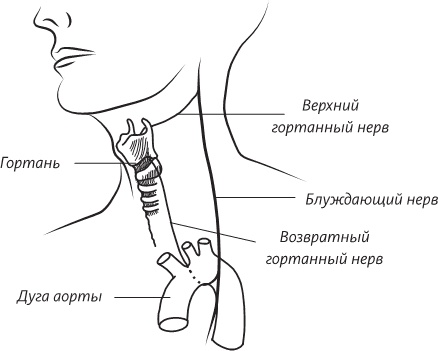

Левый гортанный возвратный нерв ответвляется от блуждающего нерва, делает изгиб под дугой аорты и поднимается вверх к гортани Челюстные суставы и слуховые косточки

Другие жаберные дуги тоже могут поведать нам исключительно увлекательную с точки зрения эмбриологии и эволюции историю. Так, первая жаберная дуга может рассказать очень древнюю сагу, потому что у большинства рыб она уже имеет парную структуру. Глядя на эмбриональное развитие челюстей у рыб, мы можем живо представить себе эволюционный сценарий, согласно которому предковые формы рыб, которые питались, фильтруя планктон из морской воды, имели одинарную первую жаберную дугу. Эта жаберная дуга была вынуждена «сломаться» пополам посередине и превратиться в пару челюстей. Так и получилось, что первая жаберная дуга образовала верхнюю и нижнюю челюсти с шарниром в середине: нижнечелюстным суставом. Хрящевая пластинка нижней части первой жаберной дуги, из которой сформировалась нижняя челюсть, названа по имени ее первооткрывателя – хрящом Меккеля. Первая жаберная дуга сыграла также важную роль в истории некоторых групп рептилий, из которых впоследствии развились млекопитающие. Эти рептилии претерпели ряд невероятных превращений, поменяв чешую на шерсть и сформировав молочные железы, а затем, после долгой эволюции, отказались от откладывания яиц и перешли к живорождению, став прародителями современных млекопитающих. В челюстях и ушах ранних млекопитающих произошли и другие, возможно менее заметные внешне, но столь же важные изменения. У рептилий есть только одна косточка, соединяющая барабанную перепонку с окном улитки внутреннего уха. Эта косточка эквивалентна стремени человеческого среднего уха. Но люди, как и все остальные млекопитающие, располагают еще двумя слуховыми косточками в каждом ухе – молоточком и наковальней, при том что у нас сохранилась и более древняя структура – стремя. Новая система среднего уха, состоявшая из трех слуховых косточек, связавшая барабанную перепонку с улиткой, давала млекопитающим важное преимущество, так как позволяла слышать звуки более высокой частоты, чем могли слышать рептилии. Это и в самом деле очень полезная способность, если вспомнить, что млекопитающим приходилось под покровом ночи тихо подкрадываться к насекомым и одновременно прислушиваться, пытаясь избежать печальной участи быть съеденными более сильными хищниками, которые обитали в то время на планете. Вспомним, что млекопитающие возникли тогда, когда на земле безраздельно господствовали динозавры. Мы можем проследить, откуда в ходе эволюции взялись эти две новые косточки, присмотревшись к их эмбриональному развитию. Обе слуховые косточки развились из первой жаберной дуги. То есть они возникли из тех структур, из которых у рептилий развиваются челюсти. Млекопитающие смогли воспользоваться этим древним челюстным суставом для того, чтобы из его материала создать две новые косточки – слуховые, «изобретя» при этом полностью новый челюстной сустав, который и заменил прежний, свойственный рептилиям. Тем не менее все это не дает разгадки нашей эволюционной головоломки. На первый взгляд, это кажется каким-то невообразимым фокусом, магией, ловкостью рук: «Сейчас на ваших глазах, почтеннейшая публика, старый челюстной сустав переместится в ухо, а на его месте возникнет новый!» Неужели в природе эта замена действительно произошла мгновенно, как в цирке? С точки зрения эволюции это так и выглядит – как выдергивание скатерти из-под стоящего на столе чайного сервиза. Однако с биологической точки зрения представляется весьма маловероятным, чтобы новый челюстной сустав мог появиться точно в то же самое время, когда природа похитила старый челюстной сустав, чтобы превратить его в пару дополнительных слуховых косточек. Это оставалось полнейшей загадкой до открытия маленького животного, морганукодона, раннего млекопитающего, жившего около 205 миллионов лет назад (в триасе). Многочисленные окаменелые остатки этого мелкого, похожего на землеройку зверька были впервые обнаружены близ местечка Гламорган в Уэльсе. Название «морганукодон» (по латинскому названию этой местности) означает «Гламорганский зуб», что похоже на название какой-нибудь страшной болезни. У морганукодона была весьма необычная челюсть. Нижняя челюсть сочленялась с верхней в двух местах с каждой стороны. У этого млекопитающего зубы отличались от зубов его предков – рептилий: зубы морганукодона при раскусывании пищи скользили относительно друг друга. Такое скольжение может смещать нижнюю челюсть и даже грозит вывихнуть ее, и второй сустав мог предупреждать такое смещение. Но поскольку образовался новый челюстной сустав, старый впоследствии мог быть использован на «изготовление» части слухового аппарата. Морганукодон представляет собой живой анатомический мост между рептилиями, с их древними челюстными суставами и только одной слуховой косточкой, и млекопитающими – с новым нижнечелюстным суставом и двумя новыми слуховыми косточками. Загадка разрешилась, и, самое главное, в процессе всех этих трансформаций никто не остался без челюстей. На самом деле в похищении элементов челюсти ради создания элементов уха не было ничего нового. Еще до того, как появились млекопитающие, пресмыкающиеся уже вовсю пользовались ворованным: хрящ подвески (гиомандибулярный хрящ) сочленяет нижнюю челюсть акулы с черепом; та же структура – только костная – существует и у костных рыб – это гиомандибула. У наземных животных верхняя челюсть становится костью, неподвижно сочлененной с черепом, и необходимость в дополнительной фиксации отпадает. Гиомандибула стала лишней, но осталась прикрепленной к ушной капсуле черепа, и именно из гиомандибулы возникло стремя. К стремени прикреплена крошечная мышца. Это самая маленькая мышца в человеческом организме – стременная, а на звучной латыни – musculus stapedius. Когда эта мышца сокращается, она натягивает стремя и гасит его колебания. Это очень важный страхующий механизм: как только на ухо начинает действовать чрезмерно сильный звук, стременная мышца сокращается и предупреждает передачу высокоамплитудных колебаний на окно улитки, а значит, во внутреннее ухо и снижает риск повреждения волосковых клеток. Стремя – кость, эквивалентная гиомандибуле, к которой крепится нижняя челюсть рыб, а стременная мышца – это гомолог мышцы, которая открывает рот у рыб и рептилий. Другие мышцы, происходящие из второй жаберной дуги эмбриона, так же, как стременная мышца, переместились на лицо. Мышцы, которые у наших предков-рыб управляли клапаном, прикрывающим жабры, стали у людей мимическими мышцами, включая мышцы, благодаря которым мы умеем улыбаться. Самая важная мышца, дарящая нам лучезарную улыбку, – это скуловая мышца. Эта мышца действительно прикрепляется к скуловой кости и идет оттуда к углу рта. Мышцу иннервирует ветвь лицевого нерва, который иннервирует все мимические мышцы, а они, в свою очередь, все развиваются из второй жаберной дуги. Встаньте перед зеркалом и улыбнитесь – с обеих сторон лица скуловые мышцы потянут уголки рта кверху и в стороны. Если вы – один из тех людей, у кого большая скуловая мышца расщеплена, вследствие чего нижняя часть мышцы оканчивается в коже, при улыбке у вас на щеке образуется симпатичная ямочка.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно