|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Невероятная случайность бытия. Эволюция и рождение человека | Автор книги - Элис Робертс

Cтраница 31

Эта роль гортани – работать клапаном, запирающим трахею и легкие, – является ее основной функцией, сложившейся в ходе эволюции. Но, естественно, гортань играет и важнейшую роль как орган вокализации (голосообразования), то есть того места, где возникают звуки речи. Когда мы говорим, черпаловидные хрящи сдвигают ближе голосовые связки и туго их натягивают. Выходящая из легких струя воздуха заставляет голосовые связки колебаться, что порождает звук – точно так же порождает звук язычок деревянных духовых инструментов. Высота голоса зависит от длины голосовых связок. У женщин средняя длина их варьирует от 1,25 до 1,75 см, а у мужчин – от 1,75 до 2,5 см. Это означает, что гортань мужчины глубже, и именно поэтому она сильнее выступает вперед в виде кадыка, так называемого адамова яблока. Конечно, мы можем менять высоту своего голоса. Можно сделать голос более высоким, сильнее напрягая связки. Это мы делаем автоматически, не задумываясь. Повышение тона голоса происходит при сокращении расположенных в переднем отделе гортани перстнещитовидных мышц, которые подтягивают перстневидный хрящ к щитовидному хрящу. Это можно проверить, пощупав собственную шею: найдите кадык, потом скользните пальцами вниз до отчетливого углубления. Это углубление соответствует промежутку между щитовидным и перстневидным хрящом. Теперь, удерживая палец на месте, издайте высокий звук – например, «и-ик». Вот так. Вы почувствуете, как углубление исчезает, потому что перстневидный хрящ поднимается выше и сближается с щитовидным хрящом в результате сокращения перстнещитовидной мышцы. Сочленение перстневидного и щитовидного хрящей таково, что в результате сокращения мышцы перстневидный хрящ движется, как детские качели – вверх-вниз. Когда перстневидный хрящ в переднем своем отделе смещается вверх, его задний отдел смещается вниз вместе с черпаловидными хрящами. Это сильнее натягивает голосовые связки, и поэтому при прохождении струи воздуха звук получается выше. Речь – очень важный признак человека, и мы можем задать вполне резонный вопрос: уникально ли строение человеческой гортани? Можно вообразить, что она устроена намного сложнее, чем гортань других млекопитающих, но на самом деле это не так. Наша гортань совершенно типична по своему строению и мало отличается от гортани других животных, к ней не приделаны дополнительные колокольчики и свистки. Возможно, в этом нет ничего удивительного, потому что осмысленная членораздельная речь формируется в структурах, расположенных выше гортани, а сама она порождает лишь сырой, первоначальный звук. Произносимый слог действительно начинается с вибраций голосовых связок, но когда мы слышим чью-то речь, это не просто некое жужжание. В процессе речи столб воздуха над голосовыми связками изменяет свою форму, и главным средством таких изменений является язык. Мы можем создавать всплеск акустической энергии, сначала прижимая язык к нёбу, а затем освобождая проход струе воздуха, произнося такие согласные, как «т» или «д». Можно выпускать струю воздуха, оставив узкую щель между языком и нёбом, – тогда получится «ссс». В произнесении согласных звуков речи участвуют и губы, которые могут попеременно останавливать и пропускать струю воздуха. Так получаются согласные «б», «м», «п». При сближении губ или верхних и нижних резцов получаются звуки «ф» и «в». Изменяя положение языка и его форму при свободном прохождении струи воздуха мимо него, можно произносить разные гласные звуки.

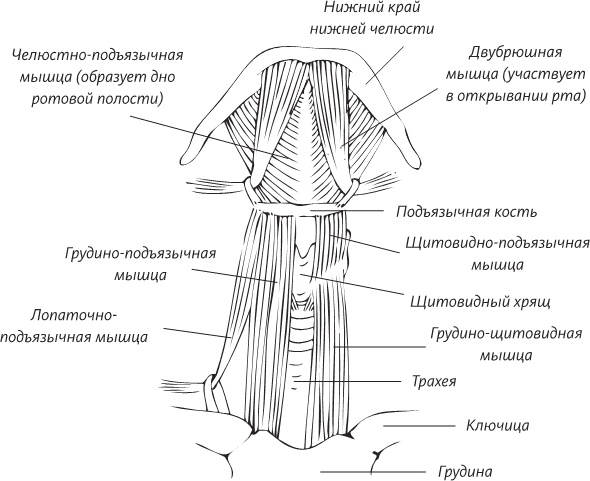

К подъязычной кости прикрепляется множество мышц Я видела свой голосовой аппарат в действии. Во время выполнения функциональной МРТ, в ходе которой были продемонстрированы мои зеркальные нейроны, я видела, как тяжко трудились мои губы и язык, чтобы произнести все эти гласные и согласные в речевом потоке. Эту картину снимали на пленку. Находясь в сканере, я произносила слова, которые повторила потом, сидя в кафе, а потом на эту речь была наложена анимация, показывающая работу речевого аппарата. Я говорила следующее: «Воздух из моих легких проталкивается между голосовыми связками, заставляя их вибрировать. Звук распространяется выше и модулируется языком и губами, превращаясь в речь… а-а-а… и-и-и… о-о-о…» Мне очень нравилось видеть магнитно-резонансное изображение, показавшее движения гортани, языка и нёба в процессе говорения. Я отчетливо видела анатомические особенности произнесения различных согласных, но произнесение гласных – «а», «и», «о» – было самым интересным, потому что я и сама не представляла до этого, насколько причудливые движения при этом совершает язык в моем рту. При «а» язык подтягивался кзади; при «и» спинка языка приподнималась в средней части, сильно приближаясь к нёбу; при «о» язык вообще принимал странные очертания – задняя его часть высоко поднималась к нёбу, оставляя впереди довольно большое пространство между его кончиком и передними зубами. Для производства членораздельной речи язык чрезвычайно важен, причем важны врожденные особенности его строения, и наш язык действительно сильно отличается от языка других млекопитающих, включая и наших ближайших родственников, приматов – например, шимпанзе. У нас, людей, очень короткая «морда», и поэтому язык у нас не длинный и плоский, как у других животных, а закругленный, короткий и очень подвижный. Но, к сожалению, ни языки, ни хрящи гортани не сохраняются в виде окаменелостей. Так что, если мы хотим понять, когда у наших предков появился большой и подвижный язык, нам приходится судить об этом по сохранившимся костным остаткам, а это непростая задача. Но, пусть мы не можем непосредственно увидеть мышцы языка наших далеких предков, у нас все же есть возможность судить о его развитии по иннервирующим его нервам, а точнее, по XII паре черепно-мозговых нервов – подъязычному нерву. Такие парные нервы достаточно велики, чтобы видеть их невооруженным глазом. Они представляют собой пучки из сотен и даже тысяч отдельных нервных волокон. Каждое из волокон двигательного нерва (а подъязычный нерв является двигательным) подходит к мышце и снабжает несколько мышечных волокон, образуя вместе с ними «двигательную единицу». Таким образом, размер подъязычного нерва, зависящий от числа составляющих его нервных волокон, может свидетельствовать о числе этих волокон. Чем больше волокон и чем больше двигательных единиц, тем тоньше будет регуляция движений языка, а это, вероятно, очень важно для производства членораздельной речи. Но нервы тоже состоят из мягких тканей и не сохраняются так, как сохраняются кости. Надо вспомнить, что подъязычный нерв – это один из черепно-мозговых нервов, то есть нервов, исходящих непосредственно из ткани головного мозга, а потом покидающих полость черепа для того, чтобы иннервировать разнообразные органы и ткани тела. (В организме человека двенадцать пар черепно-мозговых нервов, и некоторые из них нам уже известны – зрительный, обонятельный и преддверно-улитковый нервы.) Подъязычный нерв покидает череп через свой собственный, индивидуальный канал – подъязычный канал, проходящий в основании черепа, поблизости от большого затылочного отверстия, через которое из черепа выходит продолговатый мозг, переходящий в этом месте в спинной мозг.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно