|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Невероятная случайность бытия. Эволюция и рождение человека | Автор книги - Элис Робертс

Cтраница 25

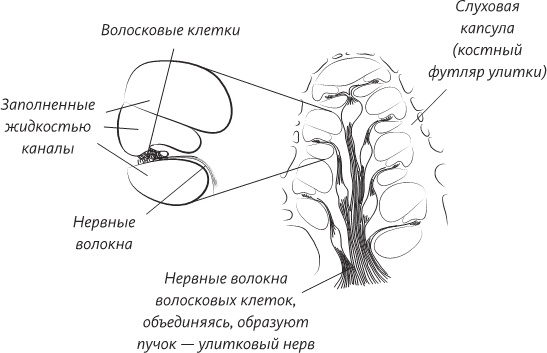

Колебания жидкости в полости улитки порождают электрические импульсы в волосковых клетках (рецепторах), а эти импульсы, в свою очередь, передаются нервным клеткам, которые, объединяясь, образуют пучок – улитковый нерв. Этот последний объединяется с вестибулярным нервом, несущим информацию о положении и ускорении движения головы от других участков лабиринта, включая полукружные каналы. Объединенный преддверно-улитковый нерв входит в полость черепа и направляется в ствол головного мозга. По цепи нервов сигналы передаются дальше – из ствола мозга в его вышележащие отделы и в конце концов поступают в слуховую кору височной доли. Так устроен слуховой анализатор и у других млекопитающих. Если вы заглянете в среднее ухо мыши или слона, то увидите там такую же цепь из трех слуховых косточек, связывающую барабанную перепонку с улиткой. Напротив, у пресмыкающихся в среднем ухе только одна косточка. История о том, как у млекопитающих появились три слуховые косточки, очень интересна, и мы вернемся к ней позже.

Продольный разрез улитки, на котором видны полости трех спирально закрученных, прилегающих друг к другу параллельных каналов, заполненных жидкостью. Слева представлена та же картина в увеличенном масштабе. На рисунке видны волосковые клетки Ухо – невероятно сложный и нежный механизм, от тончайшей, полупрозрачной барабанной перепонки, крошечных слуховых косточек до хрупких волосковых клеток улитки, и кажется странным, что заболевания уха случаются не так уж часто. Потеря слуха может быть полной и частичной, наследственной (генетически обусловленной) или приобретенной. По мере старения все мы, так или иначе, теряем слух, и в первую очередь в отношении высоких частот. Помимо старения у приобретенной глухоты и тугоухости может быть множество других причин, включая такие инфекционные болезни, как корь, свинка и менингит, прием лекарств, а также воздействие некоторых растворителей и пестицидов. Слух может также пострадать от воздействия чрезмерно громких звуков – по этой причине слух теряется в половине всех случаев тугоухости. Волосковые клетки улитки отличаются хрупкостью, и громкие звуки, вызывая мощное движение жидкости в полости улитки, прижимают «усики» волосковых клеток, как сильный ветер укладывает на землю пшеницу. Обоняние

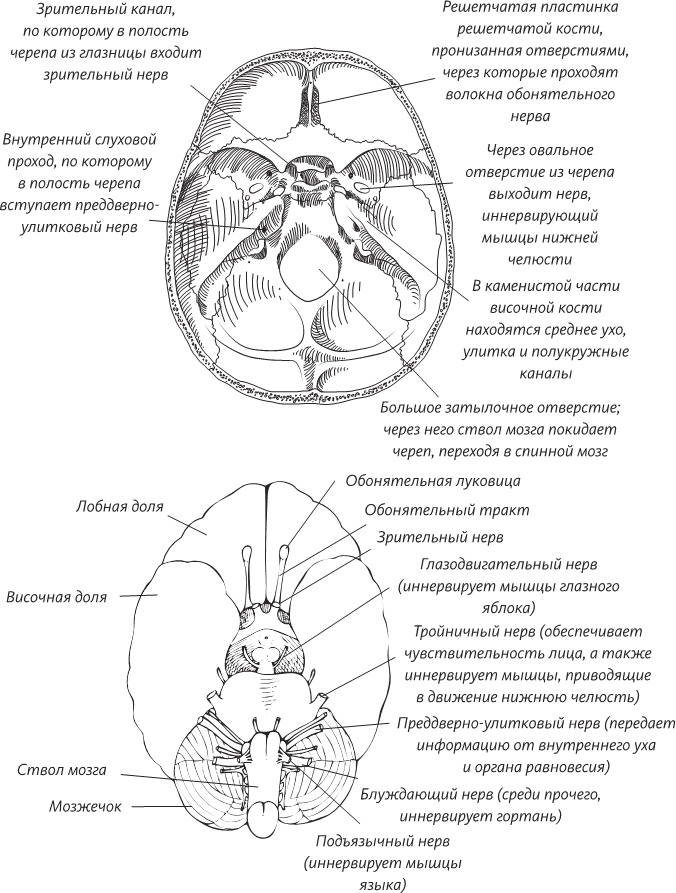

В жизни мы слепо полагаемся на многие анатомические образования, отличающиеся невероятной хрупкостью, которая обнаруживается только при анатомировании черепа. Сам мозг, как может показаться, надежно защищен костной черепной коробкой, но повредить его можно, не вскрывая череп и даже не прикасаясь к голове. Так, в результате резкого ускорения движения головы мозг резко смещается внутри черепа, что может привести к столкновению мозга с костями свода черепа и вызвать ушиб мозга. Сотрясение мозга, как правило, проходит само, но вызывает очень неприятные симптомы: головную боль (что совсем не удивительно), головокружение и тошноту. Еще одним следствием травмы мозга может стать потеря обоняния – аносмия. Если вы заглянете внутрь черепа, то поймете, почему обонятельные нервы, получающие информацию о запахах из полости носа, так подвержены травмам. В передней части черепа лобные доли головного мозга покоятся на плоском костном основании, которое одновременно образует крышу глазниц. Прямо в середине этого основания, между глазницами, находится узкая костная полоса, пронизанная множеством мелких отверстий. Это решетчатая пластинка решетчатой кости. У решетчатой кости есть другие части, которые отнюдь не напоминают решето, но свое название кость получила именно из-за решетчатой пластинки. Дно решетчатой пластинки образует крышу носовой полости. Слизистая оболочка носа в этом месте содержит специализированные нервные клетки, снабженные крошечными белковыми выростами (обонятельными рецепторами). Эти рецепторы распознают молекулы пахучих веществ, которые вызывают изменения в конфигурации рецепторов. Эти изменения конфигурации порождают электрические импульсы, которые передаются по нервным волокнам, объединяющимся в обонятельный нерв после прохождения решетчатой кости. Непосредственно над решетчатой костью обонятельные нервы вступают в обонятельные луковицы. Здесь они образуют синапсы со вторыми нейронами, аксоны которых формируют обонятельный тракт. Он проходит под лобными долями, а потом «ныряет» внутрь мозга. Если мозг в результате травмы смещается в полости черепа, то в опасности оказываются тонкие волокна обонятельного нерва, проходящие через отверстия решетчатой пластинки – они могут просто разорваться, нарушив связь между обонятельными рецепторами в носу и обонятельными луковицами. Исследование больных с травмами головного мозга в Пенсильвании показало, что более чем в половине случаев происходит потеря обоняния, но в 40 % случаев сами больные не замечают этой потери. Это кажется странным, но из всех наших специализированных чувств обоняние, пожалуй, доставляет нам меньше всего хлопот своим исчезновением. Я не хочу сказать, что обоняние – избыточное для человека чувство, но, в сравнении с другими животными, мы в ходе эволюции не слишком заботились о его развитии.

Вверху: Крышка черепа удалена. Видно основание черепа и прободающие решетчатую пластинку отверстия, через которые проходят нервные волокна и кровеносные сосуды. Внизу: Показана нижняя поверхность головного мозга, на которой отмечены места выхода из него черепных нервов Млекопитающие располагают приблизительно тысячью генов, кодирующих белки обонятельных рецепторов (это полновесных 3 % всего генома), в то время как у нашей старой знакомой, морской миноги, таких генов всего 60, и это неудивительно, потому что минога может различать лишь очень ограниченное число запахов. Однако, несмотря на то что у миноги, в сравнении с млекопитающими, генов, отвечающих за обоняние, действительно совсем мало, они (эти гены) очень похожи на соответствующие гены млекопитающих своими размерами и строением. Здесь мы видим еще один пример удвоения генов в ходе эволюции. Только в данном случае второй экземпляр генов, появившийся в результате удвоения, выполняет несколько иные функции по сравнению с оригиналом, кодируя немного отличающиеся друг от друга белки обонятельных рецепторов. Путем удвоения (дупликации) семейство обонятельных генов претерпело весьма значительное, можно сказать взрывоподобное, увеличение у большинства позвоночных в сравнении с предком, общим для нас и миноги. Это увеличение достигло своего апогея у млекопитающих. Я часто развлекаюсь игрой в прятки с моим псом Бобом – прячу от него теннисный мячик. Но Боб не ищет его, как мы, он его буквально вынюхивает. Приблизительно 500 миллионов лет эволюции (именно 500 миллионов лет назад жил наш общий с миногой предок) снабдили млекопитающих потрясающим обонянием. Вернее, большинство млекопитающих, за исключением нас. У людей активных обонятельных генов всего около 400. Еще 400 генов присутствуют в нашем геноме, но они настолько сильно выродились, что стали неактивны, и мутировали до такой степени, что их стало невозможно «считывать» и транслировать в белки. У собак – и, как ни странно, у мышей – активных обонятельных генов в три раза больше, чем у нас, и благодаря такому преимуществу Боб отлично чует свой любимый мячик, куда бы я его ни спрятала. Я могу учуять теннисный мячик, если поднесу его очень близко к носу (не скажу, что запах очень приятный), но у меня нет ни малейшего шанса унюхать его с противоположного конца комнаты.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно