|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Крестовые походы. Идея и реальность | Автор книги - Светлана Лучицкая

Cтраница 12

Пожалуй, самая драгоценная реликвия, сулившая им помощь Бога, была обнаружена в Палестине уже после взятия священного города. Это частицы Древа Честного Креста, которые были найдены будущим патриархом Иерусалима Арнульфом де Шоком в Иерусалиме в церкви Гроба Господня, и уже в следующем бою он нес эту реликвию перед войском. Честной Крест сопровождал крестоносцев во многих сражениях, его присутствие символизировало поддержку Бога и вызывало огромное религиозное воодушевление воинов. Во всех событиях, связанных с обретением этих драгоценных святынь, крестоносцы видели волю божественного Провидения. Чудесная власть Бога проявлялась также в многочисленных видениях. В походе крестоносцам часто являлись Христос, Богоматерь и святые Петр, Андрей, а по мере перехода через бывшие владения Византии в Малой Азии также греческие святые — блаженные Георгий, Деметрий, Теодор. Эти видения были то утешительными, то грозными. Святые советовали и отдавали распоряжения, упрекали и ободряли. Через своих посредников — иногда святых, а иногда и погибших во время пути крестоносцев — Бог порицал участников похода за неправедное поведение, требуя очищения от грехов, либо ободрял, обещая в битвах выступить на их стороне. [40] Крестоносцы устраивали покаянные процессии, коллективные литании, совершали богослужения с тем, чтобы заслужить одобрение Бога. И святые, как уже упоминалось, поддерживали участников похода в сражениях. Так, по рассказам хронистов, в битве при Дорилее войско крестоносцев вели два всадника в блестящих доспехах — то были ев. Деметрий и св. Георгий. В битве за Антиохию 28 июня 1098 г. «спустились бесчисленные войска на белых конях и с белыми знаменами», «предводителями его были св. Георгий, блаженный Деметрий и блаженный Теодор» — то была «помощь Христа», посланная им крестоносцам. [41]

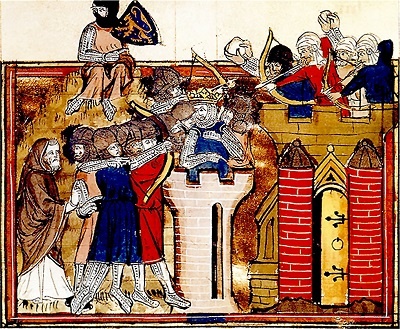

Осада Иерусалима крестоносцами. На переднем плане — Готфрид Бульонский. Хроника Гийома Тирского (Ms. fr. 22495, f. 69v) В самый критический момент осады Иерусалима в 1099 г. «с Масличной горы спустился рыцарь… который начал махать своим блестящим щитом и подавать знаки» крестоносцам вернуться и продолжать битву [42] — их дальнейшие действия и решили исход сражения. Явления святых усиливали благочестие рыцарей и убеждали их в том, что Бог на их стороне. Победы над мусульманами они приписывали помощи Бога. Именно такими словами — «победил Господь» (Deus vixi) — хронисты описывают военные успехи участников похода. Примечательно, что описывающие события Первого крестового похода хронисты (как правило, это были сопровождавшие войско клирики) с какого-то момента называют крестоносцев уже не просто «верными святого Петра», как обычно назывались до того сражающиеся за Церковь воины, — а прежде всего «рыцарями Христовыми» (milites Christi), и новый термин совершенно не случаен. Действительно, в крестовом походе речь шла уже не о «войнах св. Петра», а о войнах, которые ведутся от имени Христа. Записавшие события свидетели часто рассказывают, как крестоносцы отдавали в боях свою жизнь за Христа, как они умирали от голода и болезней, погибали в плену, где их мучили иноверцы, заставляя отречься от христианской веры. Таким мучеником был французский рыцарь Рейно (скорее всего, вымышленный персонаж), отказавшийся перейти в ислам и принявший смерть от врагов, — его подвиг был воспет в «Антиохийской песни» — одном из самых ярких произведений эпоса крестового похода. Во время перехода по Малой Азии, а затем Сирии, по мере того как воины все больше осознавали, что участвуют в божественном мероприятии, в крестоносном войске постепенно вызревает идея мученичества. Самый импульсивный и чувствительный хронист — Раймунд Ажильский — в своей хронике описывает, как духи покойных крестоносцев, подобно святым, являются в видениях участникам похода с советами и увещеваниями и заверяют, что после смерти они оказались в раю и служат Христу. [43] Павших в этой войне рыцарей современники событий рассматривали как мучеников — считалось, что они попадают в рай и, подобно монахам, обретают «небесный Иерусалим». В пути к Иерусалиму крестоносное войско помимо папского легата — епископа Ле Пюи Адемара — сопровождало несколько десятков священников из самых разных регионов, в армии практиковалась почти монашеская дисциплина. Подчиняясь ей, крестоносцы проявляли свое благочестие. Перед каждой битвой крестоносцы причащались и исповедовались. Во время сражений клирики молились за победу и благословляли службу воинов. Когда войска отвоевывали какой-то храм или церковь у мусульман, крестоносцы совершали торжественные церемонии, освящая эту церковь, восстанавливая иконы и алтари и возобновляя церковную службу, как это было, например, в случае с церковью Св. Петра в Антиохии. Путь рыцарей к Святой Земле был отмечен и литургическими ритуалами. Воины непрерывно постились: в июне 1097 г., незадолго до отхода в Никею, после землетрясения в конце 1097 г., в конце июня 1098 г. перед битвой у стен Антиохии, перед тем как совершить крестный ход вокруг Иерусалима в июле 1099 г. Под руководством священников крестоносцы устраивали религиозные шествия: накануне сражения с Кербогой они совершили трехдневную покаянную процессию, когда они босиком с крестами в руках обходили церкви с пением религиозных гимнов. Сразу после взятия Иерусалима 15 августа 1099 г. состоялась большая церковная процессия: воины, неся кресты, направились сначала к церкви Гроба Господня, затем — к храму Господа. В армии не только неукоснительно соблюдались литургические обряды, но и царила суровая дисциплина — распущенность нравов, грехи прелюбодеяния и разврат жестоко карались. Часто в назидание всему войску устраивались суровые публичные наказания согрешивших воинов — их прижигали раскаленным железом, секли плетью. Крестоносцы таким образом доказывали, что они любят Бога и что они послушны ему. Молитвой, покаянием и постом они стремились умилостивить Бога. Крестоносцы по существу вели монашеский образ жизни. По словам французского хрониста Бодри Дольского, еще не было прежде такого, чтобы «столько князей, герцогов, рыцарей и пехотинцев сражались без предводителя» — в армии крестоносцев «никто не приказывал и не возвышал себя над другими — все вдохновлялись Духом Святым, «который веет, где хочет» (Ин 3:8)», [44] все руководствовались только горячим желанием обрести для себя спасение.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно