|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Предвестники викингов. Северная Европа в I-VIII веках | Автор книги - Александр Хлевов

Cтраница 82

Другая сторона данного неустойчивого равновесия — подтверждение культурно-экологической гипотезы о воздействии природного окружения на психологические характеристики личности, носящем не прямой, а опосредованный типом деятельности характер. В обществах, располагающих преимущественно неаграрным базисом, образуется психологический тип личности, для которого характерны самоуверенность, стремление к индивидуальным достижениям и независимости. Сообщества с доминированием скотоводческой составляющей в хозяйственном цикле обнаруживают в усредненном психологическом портрете своих членов преобладание открытости и незавуалированного выражения агрессии. В целом из этих качеств складывается самоутверждающийся тип личности.

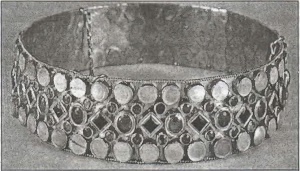

Королевский венец эпохи Темных веков Действительно, аграрные общества явно менее склонны как к спонтанным массовым переселениям, так и к эксцессам, связанным с периодом военной демократии. Это обстоятельство является главным корригирующим моментом при оценке теорий стадиального развития. Любой эволюционный процесс неизбежно направляется воздействием в том числе и географических факторов, действующих прежде всего через адаптацию хозяйственной культуры. Мир Севера в I тыс. н. э. обладал большой потенциальной энергией, при этом виды жизнеобеспечения были по сути своей провоцирующими экспансию в той или иной форме. Культура Северной Европы в рассматриваемый период — культура поиска и испытаний. Германцы оказались на историческом перепутье, войдя в непосредственное соприкосновение с Империей. Римские импорты и соответственно римское культурное воздействие с начала новой эры начинают оказывать существенное влияние на германский мир— что вполне отражается термином «римский железный век». Провинциальные римские мастерские сбывали свою продукцию в отдаленные области Германии, вплоть до Скандинавии. В особенности возрос приток римских изделий в Среднюю и Северную Европу с начала I в. н. э. Римляне вывозили керамику, стеклянные, бронзовые и серебряные сосуды, украшения, фибулы. В Хильдесхайме обнаружен клад римской серебряной посуды, датируемый I–II вв. н. э. Серии бронзовых сосудов с клеймами североиталийских мастерских распространяются до самой Скандинавии. Одним из важнейших предметов римского экспорта в Северную и Центральную Европу была terra sigillata — красная или коричнево-красная керамика с глянцевитой поверхностью и рельефным орнаментом. Периодически массово возрастал поток оружейных экспертов. Империи с завидным постоянством снабжали своих потенциальных противников высококачественными образцами вооружения, в частности мечами. Так было позднее и в эпоху Каролингов, когда строжайшие указы королей и императоров франков о запрете продажи оружия викингам продемонстрировали массовый размах этого явления в действительности. Германский мир был для Империи классическим сырьевым придатком: они поставляли в римские провинции скот, лошадей, кожу, зерно и другие пищевые продукты, янтарь, белокурые женские волосы, иногда керамику и фибулы. Объектом торговли были и рабы. Первые века новой эры, римский железный век, оказались эпохой дифференциации. В это время достаточно отчетливо обнаруживала себя граница, разделившая племена на континентальных и северных германцев. При сохранении общих черт культуры практически во всех ее областях — языке, мифологических праосновах, в сфере материальных ценностей — начинают закладываться фундаментальные начала будущего обособления. Появившиеся на континенте племена оказывались с неизбежной закономерностью вовлеченными в круговорот культурного обмена, происходившего в Европе. При этом здесь присутствовала совершенно отчетливо выраженная доминанта — римская культура. При всем упадке, свойственном позднеантичному обществу, традиции, накапливавшие свой потенциал веками, действовали с неменьшей силой. Империя представала перед варварами в разных ипостасях. Немногим из них был доступен ее образ во всей полноте, чаще всего борьба с Римом носила вполне локальный характер и была борьбой за отвоевание жизненного пространства в обжитых и благополучных землях. Однако совершенство многих римских институтов было очевидно. Варвар стоял перед римским колоссом, запрокинув голову. Сокрушая, он испытывал вместе с тем отчетливую тягу к подражанию. Особенно это было заметно, разумеется, не в среде германских дружинников, а в сознании их предводителей, наконец нашедших на развалинах императорских дворцов адекватное обрамление собственных властных амбиций — те инсигнии, которые были ненавидимы их дедами и презираемы отцами, — вплоть до отсылки в Константинополь. Чрезвычайно закономерно и симптоматично, что Теодорих, унаследовав территорию «исконного Рима», столь же органично унаследовал и неумело-варварскую, подражательную, но болезненно сильную тягу к имперской власти. Весь антураж равеннского «альтернативного Рима», вся варварская пышность двора, все стремление походить, казаться именно римским владетелем, все неумелое и неудачное заигрывание с остатками прослойки «последних римлян» — все это является концентрированным проявлением той самой «тоски по Империи». Тоски, которая является совершенно архетипичной для человека вообще, ибо олицетворяет собой стремление к абсолюту в области управления и подчинения, абсолюту в сфере культуры власти, выше которого нет и не может быть иных типологических форм. Это та самая тоска, которая пронизывает миросозерцание всей североатлантической цивилизации — от упадка Рима в середине I тыс. н. э. до современности. И первое тысячелетие этой идеи, пришедшееся на Средневековье, дает нам наиболее яркие образцы рафинированных опытов возрождения имперской идеи — то в каролингской форме, то в германско-итальянской, то в колониальной. Дракон, лежащий на сокровищах, был повержен. Повержен не столько силой противников, сколько собственным внутренним разложением. Однако проклятие, лежавшее на охраняемом им богатстве, вместе с самим этим богатством, было унаследовано новыми хозяевами континента. Ушедшие в Европу германцы были поглощены водоворотом цивилизационного процесса, сплавлявшего в единый слиток все культурные потоки континента. Кельтские и римские, гуннские и германские черты культуры входили в соприкосновение. Однако вспомним О. Шпенглера: «…нет никакой прямолинейной преемственности в истории; новая культура впитывает из опыта прошлого лишь то, что отвечает ее внутренним потребностям, а значит, в определенном смысле она не наследует ничего» (137; 305). И это действительно так. Ищется новая форма общества и его стратов, ищется новая форма самовыражения в искусстве. Континентальные германцы унаследовали от римлян церковную и государственную структуру — они были уже сформированы и отточены до безупречного состояния, потребность в них была очевидна, а собственные аналогичные институты отсутствовали в принципе. Был принят и очень быстро усвоен алфавит — определенными слоями населения также и вместе с латинским языком. Чрезвычайная пластичность латинской графики вскоре приспособила ее и к отображению сугубо германских языков, относительно сложных для адекватной графической фиксации фонетического ряда (чтобы хоть как-то справиться с собственной фонетикой, исландцы в XI–XIII вв. добавят к латинице едва ли не десяток видоизмененных букв). |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно