|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Космическая мифология | Автор книги - Антон Первушин

Cтраница 14

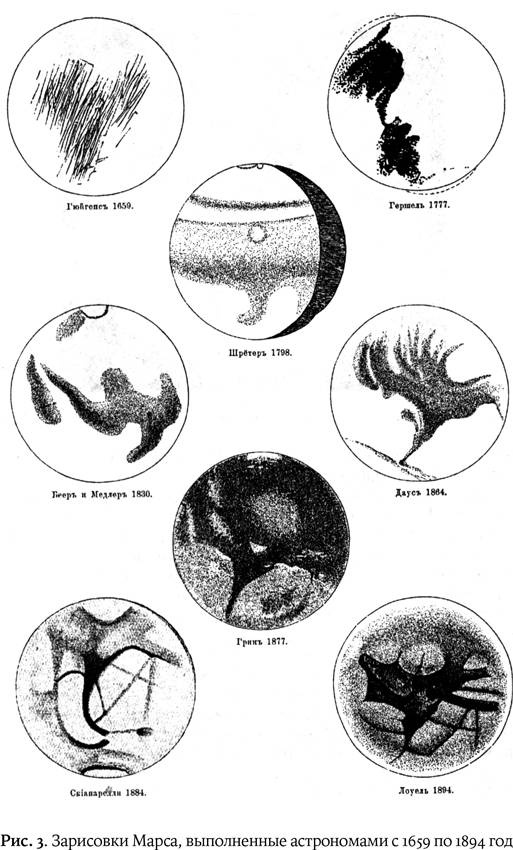

Тут уместно вспомнить о «бритве Оккама» — методологическом принципе, авторство которого приписывают английскому монаху-философу Уильяму из Оккама, жившему на рубеже XIII и XIV веков. Расследование, правда, показало, что впервые в современном виде принцип сформулировал немецкий ученый Иоганн Клауберг в сочинении «Логика. Старая и новая» (Logica vetus et nova, 1654), а «бритвой Оккама» его прозвал профессор Эдинбургского университета Уильям Гамильтон в книге «Беседы о философии и литературе» (Discussions in Philosophy, Literature and Education, 1853). Формулировка принципа звучит так: «Не следует множить сущности без необходимости» (Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem). Ученые XX века интерпретировали его как общее правило, когда при наличии нескольких объяснений какого-либо явления следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них. В 1971 году Шкловский модифицировал «бритву Оккама» применительно к астрономическим наблюдениям, сформулировав презумпцию естественности: любое явление следует считать искусственным тогда и только тогда, когда будут исчерпаны все без исключения естественные объяснения. Конечно, «принцип Шкловского» уязвим для критики, что понимал и сам его автор, но он не определяет ограничения в поисках истины, а рекомендует, как и «бритва Оккама», порядок рассмотрения гипотез: от более простых, связывающих явление с ошибками наблюдателей или природными процессами, к более сложным, которые требуют пересмотра наших представлений о Вселенной. Презумпция естественности была принята учеными не от хорошей жизни, ведь история с LTP оказалась не самым тяжелым случаем: куда более сильный удар по репутации науки нанесли марсианские «каналы». О них мы поговорим, обсуждая следующий современный миф. Подведем итог. Идея обитаемости Луны возникла очень давно на основе применения принципа подобия при сравнении Земли с небесными телами. К началу XX века она претерпела значительные изменения по мере накопления знаний о Луне как мире, лишенном атмосферы и видимых водоемов. В результате возобладала теория полой Луны, поддержанная фантастами и журналистами-популяризаторами. Из-за слишком вольных интерпретаций кратковременных лунных явлений, которые быстро стали частью паранаучных концепций, используемых уфологами и конспирологами, интереснейшая научная тема была дискредитирована и остается на периферии внимания современной астрономии. Миф № 5 На Марсе существовала древняя цивилизация «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно!» Фраза из кинофильма «Карнавальная ночь» (1956) стала настолько крылатой, что многие представители нового поколения, которые ее воспроизводят, не могут сказать, кому принадлежит авторство. Проблема, впрочем, остается нерешенной. Науке и по сей день неизвестно, есть ли жизнь на Марсе. Но когда подобные затруднения смущали современных мифотворцев? Поскольку для опровержения мифа бывает достаточно вскрыть его корни, я вкратце расскажу историю исследований Марса, и вы сами убедитесь, что развивалась она по сценарию, сходному с историей изучения Луны. Марс всегда имел огромное значение для астрономии. Достаточно сказать, что его периодическое ретроградное движение побудило Коперника к пересмотру геоцентрической космологии. Причем Марс был сложной планетой для наблюдений, особенно в Европе, поэтому становился предметом околонаучных спекуляций. Когда началось всеобщее увлечение идеей множественности обитаемых миров, Марс не вызывал большого интереса, поскольку считалось, что марсиане такие же, как мы, или даже хуже нас — то ли дело жители Солнца или Сатурна! Такого мнения, например, придерживался Бернар де Фонтенель (см. миф № 2). Отношение к марсианам начало меняться после утверждения космогонической теории, которую ныне называют гипотезой Канта — Лапласа, хотя по справедливости ее стоило бы назвать гипотезой Канта — Ламберта, потому что именно Иоганн Ламберт, вошедший в историю как оригинальный философ, математик и один из создателей фотометрии, выпустил в 1761 году работу под названием «Космологические письма об устройстве мироздания» (Kosmologische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues), в которой изложил свои взгляды на происхождение и эволюцию Солнечной системы, схожие с ранее опубликованными идеями Иммануила Канта, но на три десятилетия опередившие аналогичные соображения Пьера де Лапласа. Все трое полагали, хотя и по-разному обосновывая свою мысль, что чем дальше планета от Солнца, тем более древние и совершенные существа там обитают. Получалось, что Венера — молодая планета, мир хвощей и динозавров, а Марс — обитель цивилизации, которая на века обогнала землян в своем развитии. Из этого обобщения родился весьма популярный миф, поддерживаемый и сегодня, несмотря на отсутствие явных свидетельств в пользу существования на Красной планете хотя бы простейших форм жизни. Представления астрономов о Марсе постоянно модифицировались во второй половине XIX века, когда совершенствование оптики позволило различить на нем конкретные детали. Как и в случае с Луной, большие темные пятна были сначала признаны водоемами. При этом было замечено, что они немного меняют свои очертания — следовательно, у Марса есть и плотная атмосфера, которая своими колебаниями искажает картинку. В 1865 году профессор геологии Джон Филлипс высказал соображение, что темные пятна на Красной планете не могут быть водоемами, потому что в противном случае они давали бы отблески, отражая солнечные лучи. Вслед за ним француз Эммануэль Лиэ предположил, что темные области — это бескрайние леса, поскольку марсианской весной и особенно летом они темнеют, приобретая зеленовато-голубоватую окраску. Наиболее сенсационные результаты принесло Великое противостояние Марса 5 сентября 1877 года. Во-первых, Асаф Холл из Вашингтонской обсерватории открыл два спутника Марса, существование которых было предсказано еще Иоганном Кеплером. Во-вторых, авторитетный итальянский астроном Джованни Скиапарелли разглядел на Красной планете тонкую сеть прямых линий, которые назвал «каналами». В итальянском языке слово «canali» имеет значение «узкий водный поток, русло реки», но научные обозреватели, заметившие статью Скиапарелли, поняли ее по-своему и тут же раструбили на весь мир новость о том, что наконец-то обнаружены прямые свидетельства обитаемости Марса. Открытие требовалось подтвердить, и в 1879 году Скиапарелли снова провел серию тщательных наблюдений Марса. Он не только увидел сеть каналов, но и зафиксировал странный феномен: они раздваиваются! Наблюдение обескуражило опытного астронома, но он отверг напрашивающееся объяснение, что каналы — это лишь оптическая иллюзия, порожденная особенностями человеческого восприятия, склонного выделять упорядоченность в природном хаосе. Поскольку авторитет Скиапарелли как наблюдателя был очень высок, его поддержали другие астрономы, и противостояния в августе 1892 года все ждали с особым нетерпением.

Французский популяризатор Камиль Фламмарион, сделавший себе имя на пропаганде идеи обитаемости ближайших планет, подготовил публику пространными рассуждениями, основанными на гипотезе Канта — Ламберта — Лапласа: он прямо писал, что каналы Скиапарелли — это водная транспортная система, построенная высокоразвитыми марсианами. В 1892 году существование каналов подтвердил Уильям Пикеринг — тот самый, что потом открыл «насекомых» на Луне (см. миф № 4); причем он обнаружил тонкие линии и в темных областях Марса, что, по его мнению, еще раз доказывало: никаких морей там нет, а есть темные леса и красные пустыни.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно