|

||

|

|

||

|

|

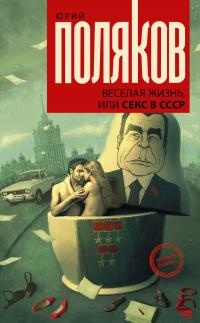

Онлайн книга - Веселая жизнь, или Секс в СССР | Автор книги - Юрий Поляков

Cтраница 1

* * * Часть первая

Канувший в Лету 1. Время, назад!

Пролог Надоело ворошить архивы, Соблюдать диету и режим. «Девушка, постойте, вы красивы! Погуляем, выпьем, согрешим…» А. Становлюсь ретроманом и все больше люблю прошлое. Видно, дело идет к старости, но сердце еще екает при виде весенних девушек с голыми ногами. Я давно собирался написать о нашей веселой молодости, совпавшей с советским «застоем», но все как-то медлил, колебался, откладывал, и эта хроника восьмидесятых, а точнее, ретро-роман, родилась почти случайно. Дело было так. После бурного празднования моего 60-летия я был засахарен величальной патокой и ослаблен алкоголем. Печень напирала на ребра, будто НАТО на границы России. Мозг изнемог в юбилейной суете, и выдавить из него малейшую мысль было так же трудно, как зубную пасту из пустого тюбика. Новая пьеса, обещанная Татьяне Дорониной, застряла на ремарке: «Позднее утро. Особняк на Рублевке. В инвалидном кресле дремлет могучий старик со звездой Героя Социалистического Труда на отвороте пижамы…» Я затворился на даче в Переделкино, перешел на иван-чай, вставил в проигрыватель диск из комплекта «Весь Моцарт» и предпринял то, что давно замышлял, но постоянно откладывал, – генеральную ревизию моего литературного архива. Сложенный в коробки, он хранился в гараже с тех пор, когда мы в 2001 году переехали с Хорошевского шоссе на ПМЖ за Окружную дорогу в городок писателей и поселились в новом доме – напротив музея Окуджавы. Иногда «булатоманы» по ошибке стучались в наши ворота, требуя показать им главную реликвию мемориала – окаменевший «бычок», не докуренный великим бардом. Но мы тепло посылали их на противоположную сторону улицы Довженко. Разбирая слежавшиеся пожелтелые рукописи, машинописные странички и вырезки из периодики, вдыхая щекотливый аромат стареющей бумаги, я обнаружил много интересного, но об этом как-нибудь в другой раз. Однако несколько находок имело прямое отношение к роману, который вы уже начали читать. Сначала на дне картонной коробки я нашел слепой экземпляр протокола, он начинался словами: «Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии парткома Московской писательской организации СП РСФСР по персональному делу члена КПСС Ковригина А. В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом «Крамольных рассказов» вышеупомянутого автора, пришли к следующему решению…» Глянув на последнюю страницу, я вздрогнул: первой в перечне подписантов стояло мое имя, а сбоку – подпись. Тоже моя. Синяя паста чуть выцвела, став голубой. …И весь тот шумный литературный скандал начала 1980-х, оставшийся, кстати, неведомым широкой публике, пронесся передо мной в мельчайших деталях, как первая брачная ночь в памяти умирающего однолюба. Отложив протокол, я дал себе слово как-нибудь записать случившееся хотя бы для истории словесности. Несправедливо! О том, как Довлатов с похмелья шлялся в банном халате то ли по Бродвею, то ли по Брайтон-Бич, профессора рассказывают студентам на лекциях и защищают диссертации, а про то, как вождя «деревенской прозы», лидера «партии русистов» в советской литературе Ковригина выгоняли из партии, – ни гу-гу. Непросто быть русским в России. Ох непросто! В другой коробке я наткнулся на театральную программку спектакля «Да здравствует королева!» в театре имени М. На обороте шариковой ручкой был написан телефон, начинавшийся с цифр «144». Значит, это где-то в районе Кунцева. Я раскрыл буклет – так и есть: роль первой камеристки исполняла Виолетта Гаврилова, о чем свидетельствовал еле видный карандашный штришок напротив фамилии актрисы. Лета, боже мой, Лета, последняя звезда советского кино! Ветреная Лета… Я пережил странное ощущение, будто открыл заклеенную на зиму балконную дверь и попал в май, полный птичьих песен и цветущих ароматов. Былое встало перед глазами, как… Жаль, сравнение с первой брачной ночью однолюба уже использовано в предыдущем абзаце! Вздохнув, я положил программку поверх протокола. Зачем? Не знаю. Писать прозу о давней, почти забытой страсти в мои планы не входило. Поздно и небезопасно: жены писателей воспринимают наши самые отдаленные увлечения как преступления, не имеющие срока давности. Далее в коробке обнаружилась сложенная гармошкой широкая бумажная лента от советской ЭВМ. На титуле старинным игольчатым принтером было напечатано: «БЭК, биоэнергетический календарь. 1983–2000». Я открыл складень, и оттуда выпал мятый машинописный листок, в который некогда заворачивали что-то копченое или вяленое. Скользнув глазами по тексту, я понял: это знаменитый «Невероятный разговор» – рассказ, вызвавший когда-то бурю в Кремле и обрушивший кары на голову Ковригина. Мне, кстати, тоже досталось на орехи. Пробежав глазами крамольную страничку, я развернул БЭК и сразу заметил дату – 5 октября 1983 года, обведенную красным кружком. Что за чудо человеческая память! В тот же миг предо мной возникли: пенал переделкинского номера, утренний сумрак и женщина, спящая в моей постели, я долго смотрел на заснеженный куст жасмина в окне, вглядываясь в былое, а потом положил распечатку вместе со страничкой «Крамольных рассказов» поверх театральной программки протокола. О пятой находке в моем архиве стоит сказать особо, это была прозрачная папка со стихами, которые я не без колебаний решил использовать как эпиграфы к главам моего ретроромана. Впрочем, пролог явно затянулся, поэтому про стихи, неведомо кем сочиненные, докончу как-нибудь потом. А сейчас, возлюбленный читатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года! Время, назад! 2. Вас вызывают…

Вы пробуждались поутру, Свое не помня отчество, Когда весь мир не по нутру И только пива хочется? А. Утром меня разбудила жена. С трудом вырвавшись из мутного и душного сна, я очнулся в тяжком похмелье. Казалось, внутри меня умер и уже начал разлагаться близкий человек. Нина держала в руке наш омерзительно зеленый телефон на длинном проводе и гадливо протягивала трубку. Лицо ее выражало вечное непрощение, а также боль за мой гибнущий талант. Однако к обычной гримасе презрения примешивалась еще и некая посторонняя тревога. «Наверное, Лета? – подумал я с радостным неудовольствием. – Хочет извиниться за вчерашнее. Но домой-то зачем звонить? Теперь неделю буду отвираться! У Нинки нюх, как у сеттера…» – Тебя. – Кто? – Из горкома! – одними губами предупредила жена. Умерший человек ожил и выпростал из-под одеяла руку, показавшуюся мне хрупкой, как зимняя веточка. – Алло! – прохрипел я в мембрану. Объясню тем, кто не жил при Советской власти или сохранил о ней бессознательно-детские воспоминания. Для члена КПСС звонок из горкома означал тогда примерно то же самое, что для честного и потому беззащитного предпринимателя означает сегодня звонок из прокуратуры.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно