|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Время. Ритмы и паузы | Автор книги - Мария-Луиза фон Франц

Cтраница 11

В христианскую эру концепция необходимости не исчезла, но она была распространена на устроенную в соответствии с законом природу, созданную самим Богом (который, тем не менее, вмешивался в нее, творя чудеса). Только у Рене Декарта (1596–1650 г.г.) принцип детерминизма в форме общих законов природы в действительности стал абсолютным, исключающим любое возможное новое созидательное божественное вмешательство: «И в целом мы можем утверждать, что Бог делает все, что мы можем понять, но это не значит, что Он не может сделать того, что нам не понятно». Он мог бы действовать иначе, но не хочет. Деятельность Бога полностью совпадает с принципом причинности [108]. То же можно сказать и в отношении Исаака Ньютона. Он считал, что Бог в начале создал материальные частицы, силы между ними и фундаментальные законы движения, и такое положение дел сохранялось с тех самых пор, напоминая машину, управляемую непреложными законами [109]. После чего легко было сделать шаг в сторону полного исключения идеи Бога, и таким образом в эпоху материализма Вселенная превратилась в огромные механические часы, которые глупо тикали в вечности.

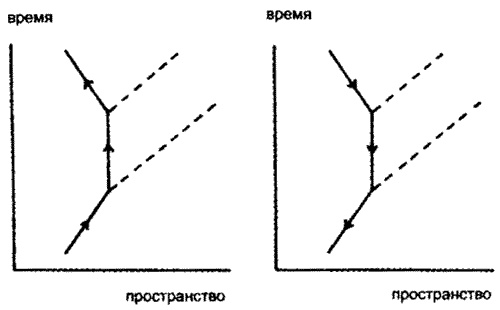

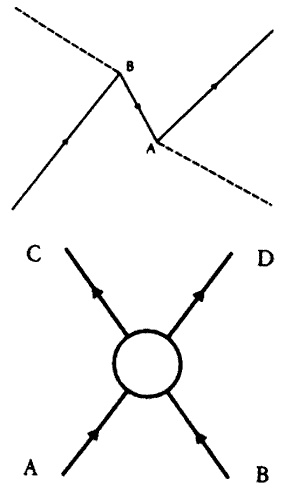

С этого момента вера в абсолютную обоснованность причинности оставалась в силе до рождения квантовой физики, когда изучение элементарных частиц заставило физиков заменить причинность концепцией математической вероятности. Теперь стало невозможным давать какие-либо предсказания в отношении поведения отдельных частиц, предсказание можно было делать только в отношении очень больших множеств частиц. Тем не менее, это отражало не просто наше незнание физической картины, о чем свидетельствует использование вероятностей страховыми компаниями. А как сказал об этом Капра [110]: «В квантовой теории мы пришли к осознанию вероятности как фундаментального свойства атомной реальности… Субатомные частицы не существуют — так чтобы об этом можно было говорить с полной уверенностью — в объективных областях пространства, но скорее проявляют „тенденцию к существованию“, а атомные события не происходят — так чтобы об этом можно было говорить с полной уверенностью — в определенный момент времени и определенным образом, но скорее проявляют „тенденцию к свершению“». Таким образом, существует некоторая область неопределенности [111]. Эйнштейн сначала не смог принять этого и сказал Нильсу Бору свои знаменитые слова: «Бог не играет в кости!» Квантовая физика столкнулась с другим фактом, связанным с проблемой времени еще более непосредственно: с так называемой симметрией направления времени. Пространственно-временной график, приведенный слева, можно интерпретировать либо как столкновение электрона и протона, либо как их рассеивание (электрон изображен направленной вверх стрелкой, протон — пунктирной линией), или как рассеивание позитрона и протона (позитрон изображен направленной вниз стрелкой). «Математический формализм теории поля предполагает, что эти линии можно интерпретировать двумя способами: либо как движение позитронов вперед во времени, либо как движение электронов назад во времени» [112]. Эту особенность мира субатомных частиц можно также изобразить в виде третьей диаграммы: электрон (сплошная линия) и фотон (пунктирная линия) приближаются друг к другу. В точке А фотон образует электронно-позитронную пару, электрон продолжает двигаться направо, позитрон — налево. В точке В позитрон сталкивается с исходным электроном и они аннигилируют, образуя фотон, который движется влево. Тем не менее, «мы можем также интерпретировать этот процесс как взаимодействие двух фотонов с одним электроном, который сначала движется вперед во времени, затем назад, а потом опять вперед» [113]. Поэтому мы можем интерпретировать этот процесс как четырехмерную структуру взаимосвязанных событий, которая не обладает каким-либо определенным направлением во времени, присущим ей [114]. Несмотря на это, «стрела времени» и причинность все еще сохраняют свою состоятельность во многих областях мира материи. Один из подходов для обнаружения более общей основы для описания протонов и нейтронов (являющихся наиболее фундаментальными формами частиц) заключается в использовании так называемой S-матрицы (матрицы рассеяния), впервые предложенной Вернером Гейзенбергом [115]. Круг просто отображает площадь, на которой сложный отдельно наблюдаемый процесс может иметь место. А иВ представляют собой две частицы (любого рода), которые в этом круге сталкиваются и при этом возникают две различные частицы С и П [116]. Теория S-матрицы игнорирует проблему точного определения положения отдельных частиц.

Использование S-матрицы подразумевает наличие нескольких базовых принципов [117]. Первый заключается в том, что вероятности реакции не должны зависеть от перемещения измерительного устройства в пространстве и времени, а также не должны зависеть от состояния движения наблюдателя. Второй состоит в том, что результат какой-либо конкретной реакции можно предсказать только с использованием вероятностей. Третий принцип относится к причинности: он говорит о том, что энергия и момент «передаются на расстояния в пространстве только частицами, и это происходит таким образом, что при одной реакции частица может создаваться, а при другой разрушаться, только если последняя реакция происходит после первой» [118]. Существует и четвертый фактор (Капра включил его в третий): он касается величин, при которых становится возможным образование новых частиц (хотя и непредсказуемых). При этих величинах математическая структура S-матрицы резко изменяется: «она сталкивается с тем, что математики называют „сингулярностью“. То, что S-матрица демонстрирует сингулярности, — следствие принципа причинности, но местоположение этих сингулярностей ей не определяется». (См. стр. 38). Логической противоположностью концепции причинности (и ее исторически более ранней формы — необходимости) является случайность. Она, кажется, восходит к более древним религиозным идеям и привычкам, чем причинность. Как показал Герман Узенер [119], в пантеоне римлян и греков было много богов времени в том смысле, что конкретный бог олицетворял определенный момент времени. Был бог той минуты, когда лошади начинали паниковать, бог подходящего момента для прополки сорняков, для отбора меда из ульев и т. д. Гермес был в том числе богом такой ситуации, когда на собравшихся внезапно опускалась тишина. Один бог, Кайрос, который иконографически связан с Гермесом, был особенно важен: он олицетворял удачное стечение обстоятельств, благоприятное для какого-либо действия; надо было «схватить Кайроса (шанс) за волосы», иначе он убегал. Другим божеством «счастливого случая» была Ника (победа). Она исполняла роль мистического посредника или момента, когда решала исход дела в пользу одного или другого сражающегося на войне или состязающегося в соревновательных играх. Ника была дочерью Стикса, бегущей по кругу реки Подземного мира, близко связанной с Океаносом, рекой-богом времени. Еще одной богиней времени была Фортуна; она изображалась с другим символом времени — колесом.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно