|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Квантовая биомеханика тела. Методика оздоровления опорно-двигательного аппарата человека. Часть 1 | Автор книги - Наталия Осьминина

Cтраница 28

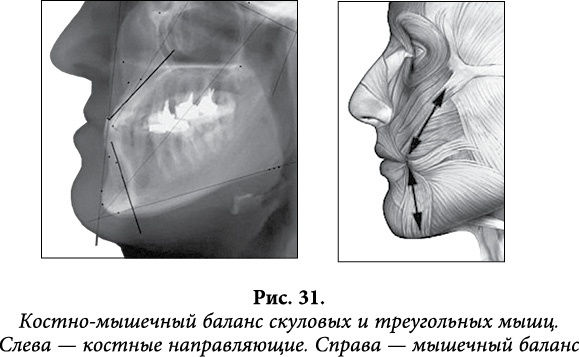

Контуры ромбика очерчивают рабочее пространство, в котором действует баланс. И эта геометрия в дальнейшем будет нашей главной фигурой. Баланс между скуловыми и треугольными мышцами очень часто нарушается не из-за верхней тяги, а из-за нижней. Инициатором его является спазм треугольной мышцы, причем тоже возникающий не сам по себе: мышца стягивает угол губы, следуя за тягой вниз платизмы [9] шеи, которая фасциально тянется вглубь тела: к средостению [10], или ниже – к фасциям брюшной полости. Но это уже связано с «цепочечной» деформацией всего тела, которая всегда будет доминирующей для лица. В итоге, как только начинают стягиваться треугольные мышцы, скуловые начинают растягиваться, а средняя часть лица удлиняться. Особенно неэстетично в этом случае смотрится увеличивающееся расстояние между носом и верхней губой.

Гипертонус треугольной мышцы может быть связан с лицевыми паттернами [11] нижней части лица, что всегда сопровождается усыханием нижней челюсти. Нарушение натяжения между скуловой мышцей и треугольной приводит в действие новую цепочку связей: происходит дисбаланс между треугольной мышцей и мышцей, опускающей нижнюю губу. В итоге ткани под губой выпячиваются «шишечкой». А при наличии лимфостаза они образуют карман, в который заливается вода.

И опять же, мышечные напряжения всегда согласуются с костными. Если посмотреть на рентгеновский снимок, мы увидим этому подтверждение: мышцы идут вдоль костных выступов – направляющих. Как уже говорилось ранее, разделительные коллагеновые швы выполняют очень интересную роль. Вовсе не такую однозначную, как мы знаем из курса физики за седьмой класс: одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. В нашей повседневной реальности все происходит именно так. Но в микромире все наоборот. В технике этот феномен легко смоделировать: если взять два небольших стекла, капнуть между ними капельку воды, прижать их друг к другу и попробовать разъединить – за счет сил поверхностного натяжения воды, их связывающих, разъединить стекла не удастся. При этом стекла вполне могут скользить друг относительно друга, поэтому эту силу трения еще называют силой трения скольжения. У растений эта сила трения скольжения притягивает жидкость к стенкам капилляров. В легких человека за счет сил поверхностного натяжения альвеолярных стенок поддерживается отрицательное давление в плевральной полости. Ярким проявлением силы трения скольжения является эффект Казимира. В биологии эти силы называются силами адгезии, а в физике – силами Ван дер Ваальса. Как видите, эти силы, хоть и под разными именами, работают везде, как в квантовом мире, так и в крупных геометриях. К примеру, они проявляются в возможном столкновении судов. Это явление наблюдалось еще в XVIII веке французскими моряками. Когда два корабля, раскачивающиеся из стороны в сторону в условиях сильного волнения, но слабого ветра, оказывались на расстоянии менее 40 метров друг от друга, то в результате интерференции волн в пространстве между кораблями прекращалось волнение. Спокойное море между кораблями создавало меньшее давление, чем волнующееся с внешних бортов кораблей. В результате возникала сила, стремящаяся столкнуть корабли бортами. В качестве контрмеры руководство по мореплаванию начала 1800-х годов рекомендовало обоим кораблям послать шлюпки с 10–20 моряками, чтобы расталкивать корабли. В квантовой физике эффект Казимира еще называют «вакуум Казимира», поскольку «такое явление можно образно описать как „отрицательное давление“, когда вакуум лишен не только обычных, но и части виртуальных частиц, т. е. „откачали все и еще чуть-чуть“» [12]. Эффект «прилипания» двух поверхностей связан с тем, что близко расположенные токи, текущие в одну сторону, притягиваются. То есть тут действуют уже не заряды, а их направление. В технике этот эффект можно также продемонстрировать на притяжении двух параллельных незаряженных зеркальных поверхностей, размещенных на близком расстоянии. Если попытаться оторвать слои друг от друга, начинается их расхождение – эффект левитации. И наоборот, если силы, осуществляющие «левитацию», уменьшаются, поверхностные слои начинают сближаться и прилипать друг к другу. Если мы преодолеем силы трения скольжения, разъединив поверхности на достаточно большое расстояние (т. е. нарушив притяжение одноименных направлений), они начинают следовать закону отталкивания частиц с одноименным знаком заряда. На близком расстоянии превалируют гравитационные силы направления, на более дальнем – электромагнитные силы заряда, они как бы соперничают друг с другом. Как видим, в микромире все происходит как бы наизнанку по отношению к обычному. На чем и основаны нанотехнологии. И это связано с тем, что в каждой элементарной частице прячутся еще и другие, более мелкие, за счет которых и происходят противоположные классической физике явления. То же самое происходит и в макромире. Поэтому притяжение незаряженных зеркальных поверхностей, размещенных на близком расстоянии, по сути, демонстрирует эффект гравитации. В физиологии тот же принцип можно наблюдать на работе мышц и фасций, которые скользят относительно друг друга, или на взаимодействии черепных швов, которые тоже ведут себя аналогично. Поэтому задача коллагеновых швов, проложенных между разнозаряженными костями черепа, заключается в поддержании движения костей, не допуская при этом ни их полного слипания друг с другом, ни полного разделения. Стоит только одной из костей выйти из зацепления, как она тут же пристроится к другой, находящейся рядом системе. В результате наш черепной «домик» начинает растаскиваться векторами сил, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно