|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Только Венеция. Образы Италии XXI | Автор книги - Аркадий Ипполитов

Cтраница 44

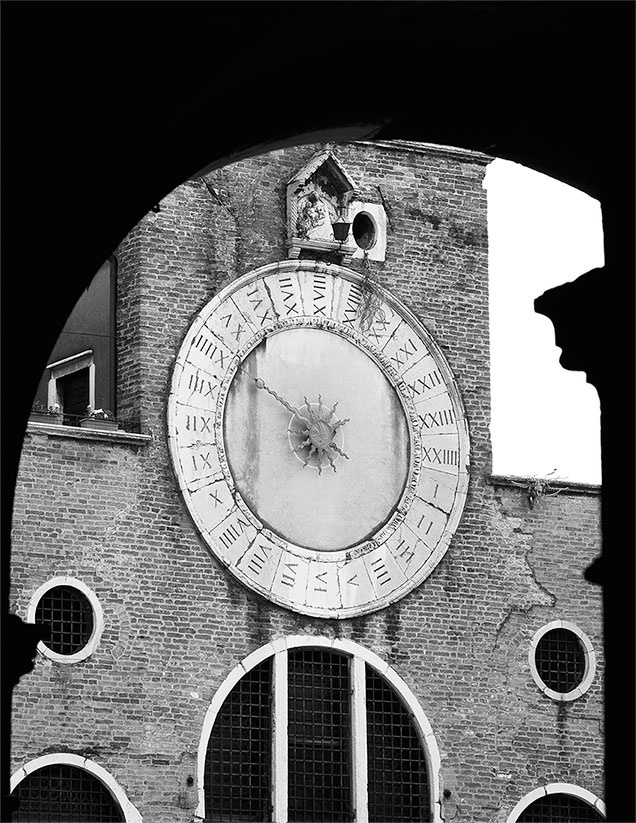

Церковь ди Сан Джакометто Святой Франциск заслуживает всяческого восхищения за его революционный прорыв, за то, что он сформировал Новое время и определил Новейшее, недаром последний папа взял имя Франческо I, ибо дух францисканства как нельзя более соответствует духу сегодняшнего Европейского Союза. Но святой Франциск за Новое время и ответственность несёт. Урбанистический le charme discret, коим полна Венеция, Манхэттен XIV века, предугадал и предопределил тот тупик, в котором оказались la bourgeoisie и буржуазное сознание, обнаружившие в конце XX века, что вожделенное «государство всеобщего благоденствия», построенное на идеях, в сущности своей францисканских, является не чем иным, как «обществом потребления». Венеция (да и Ассизи) заняли в современном мире то же место, что и курорт Сан-Тропе, ибо в системе ценностей, коей подчинено общество потребления, а точнее – «общество потреблятства», как с лёгкой руки переводчиков де Графа, Ванна и Нейлора мы теперь называемся, посещения Венеции и Сан-Тропе равно статусны. Сегодня все от потреблятства обалдели, и оно, перестав быть уделом привилегированного класса, проституировало все ценности, нормы, желания, интересы и вкусы – нелепая трагичность шедевра «католического авангарда», созданного Мессианом, – один из характерных примеров. Войдя в торжествующую красоту Санта Мария Глориоза деи Фрари, я, в ответ на вопрос, где же Madonna Poverta, услышал звук сопрано L’Ange, одного из персонажей оперы «Святой Франциск. Францисканские сцены», и увидел, как перед мраморным septum’ом несказанной красоты, призванным отделить монастырскую литургию от всего остального, актёры в сутанах, тенора и баритоны, всё – звёзды, разворачивают действо, величественно соединяющее мирское и сакральное, и septum, охранявший отрешённость монашеского богослужения, стал естественной декорацией оперы, чья премьера состоялась в Grand Opéra, среди позолоты и малинового бархата, живо помнящих канкан из «Орфея в аду» Оффенбаха. Septum превратился в заурядный театральный задник, если уж говорить прямо. Вокруг septum’а естественно образовалась сцена, на коей опера про духовное совершенство Франческо д’Ассизи и гремела, оркестр сидел несколько поодаль. Вокруг сцены, в сакральном церковном пространстве, были расставлены стулья, и знатные представители современного потреблядства, собранные на интеллектуальное священнодействие представления оперы Мессиана в интерьере деи Фрари, уселись на них как воплощения мирской суеты на порталах средневековых соборов, и глаза вылупили на зрелище того, как хор выводит финал и апофеоз: «Один свет Луны, другой свет Солнца, Аллилуйя! Одну славу имеют тела земные, но иная слава у небесных. Аллилуйя! Ибо одна звезда отличается светом от другой. Так и воскрешение из мёртвых. Аллилуйя! Аллилуйя! Из скорби, из немощи и позора: Он возрождает Силу, Славу и Радость!!!», и в это время всё исчезает, всё темнеет, и яркий свет заливает то место, где находится тело святого Франциска, лишь его одного выхватывая из тьмы. Яркость света возрастает, свет становится ослепительным, невыносимым, и падает занавес, и публика разражается аплодисментами, причём в первом ряду был виден сам святой Франциск Ассизский, сандалиями на босу ногу попирающий плиты веронского мрамора, коими пол церкви деи Фрари и вымощен. Вы когда-нибудь снимали сандалии в жаркий день в итальянской церкви, чтобы прикоснуться босыми ногами к прохладным камням пола? Если да, то вы знаете, какое это блаженство, если нет, то сделайте всё возможное, чтобы это блаженство ощутить. Веронские камни пола деи Фрари – это нечто совсем особенное даже среди итальянских камней, и блаженство, подобное прикосновению ласковой прохлады, я испытывал, когда сидел и слушал в деи Фрари «Орфея» Монтеверди – не Мессиана, нет, ибо «Святого Франциска. Францисканские сцены» я прозрел духовными очами, но, насколько я знаю, никто пока Мессиана в деи Фрари не поставил. «Орфей» же был реален, постановка была осуществлена Словенской Национальной Оперой при участии Музыкальной академии Любляны молодым режиссёром Детлефом Сёлтером и была приятна очам и слуху, и особенно подкупало то, что все исполнители были молоды и тоже приятны. Пастушки с пастушками в первом действии, обряженные в бежево-летние элегантные лохмотья, очень мило бегали босиком прямо по красно-белым веронским квадратам деи фрариевских полов, и наслаждение от Монтеверди в деи Фрари – septum служил естественной декорацией – слилось в моей душе с физиологическим переживанием прохлады веронского камня так, как будто душа моя была вспотевшей и нечистой ступнёй, а музыка Монтеверди – живительной чистотой цветного мрамора. Опера «Орфей» – гениальное нытьё о несчастной избранности поэта и о силе искусства, сплетающее печаль и красоту так, как septum сплетает готику с ренессансом. На самом деле искусство бессильно, ибо хоть оно и помогло Орфею в ад спуститься и даже Эвридику выторговать, всё ж он со своим искусством на бобах остался, Эвридику потерял и улёгся, довольно жалкий, прямо на мрамор пола деи Фрари, контртенорно рыдать о своих несчастьях. Классический миф рассказывает, что в конце концов Орфей был растерзан пьяными женщинами, недовольными его поэтической импотентностью, но Монтеверди посылает ему Аполлона, от вакханок избавляя. Версия оперы, поставленная в деи Фрари, включала тот вариант финала, в котором тенор-Аполлон являлся в золотом ореоле-солнце, означаемом золотистым огромным кругом, прикреплённом прямо к его спине, отчего Аполлон делался очень внушительным и забирал жидковатого контртенорового Орфея к себе со словами: «Иди Орфей, счастливый, насладиться небесной честью, иди туда, где бесконечно счастье, туда, где боли нет» – сравни со словами мессиановского святого Франциска про «из скорби, из немощи и позора». Делал бог это очень вовремя, так как к Орфею уже со всех сторон бежали вакханты и вакханки, ещё бы чуть-чуть, и певцу пришлось бы плохо, но он всё же успевает попасть в спасительные объятия Аполлона и из них, чувствуя себя в полной безопасности, поёт: «Но вот я вижу вражеское племя женщин, подруг нетрезвого бога. Не хочу видеть мерзостную картину, глаза её избегают, душа содрогается от омерзения» – и с этим исчезает, а вакханки и вакханты бесятся в заключительной moresca, мореске. Золотой ореол вокруг Аполлона означал свет поэзии, искусства и бессмертия, и, смотря на это, я вдруг осознал, сколь схожи два оперных героя, Франциск с Орфеем, причём не только тем, что «Орфей» и «Святой Франциск», творения Монтеверди и Мессиана, представляют собой не оперы, но музыкальные драмы (мелодрамы, от греч. melos – «песня» и drama – «действие»), тем самым сближаясь во времени не только обращением Мессиана к средневековым мистериям, к которым Монтеверди был близок, а схожестью судеб их героев. Орфей также уходит из земной юдоли в свет, и он Аполлону поёт по сути то же, что святой Франциск у Мессиана поёт Всевышнему: «Господи! Господи! Музыка и поэзия привели меня к Тебе: образом, символом и недостатком Истины. Господи! Господи! Господи, освети меня Присутствием Твоим! Освободи меня, восхити меня, ослепи меня навсегда потоком Истины Твоей…» – как видите, готическо-ренессансный septum служит одинаково хорошим фоном истории как языческого персонажа, так и персонажа христианского, соединяя их так же, как он соединяет духовное с телесным. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно