|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» | Автор книги - Алексей Белокрыс

Cтраница 92

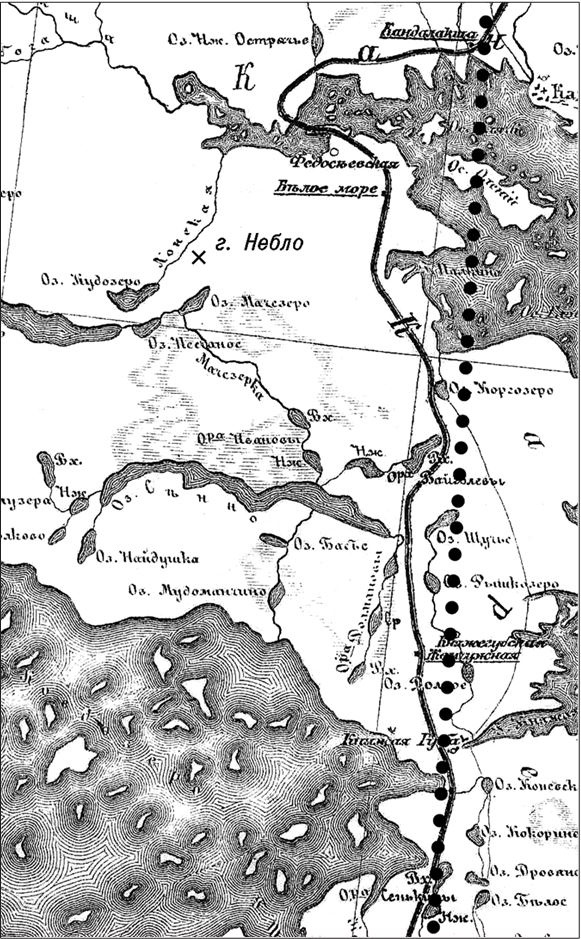

Но у кого Устинович взял эти «рабочие карты полёта дирижабля» и почему решил, что именно такими пользовались штурманы Ритсланд и Мячков? Ответа нет. Неясно и то, насколько сильными были расхождения между картами и реальностью, о которых говорил Устинович. Много позже, спустя десятилетия, он утверждал, что на месте роковой горы была обозначена равнина, а затем и вовсе рассказывал о болоте, лежащем на 60 метров ниже уровня моря. Есть разные сведения о том, где экипаж получил полётные карты. В Эскадре собственного комплекта не оказалось, что может показаться странным: каким же образом в 1937 году готовили перелёт на полюс через Мурманск, если не осталось даже карт на его сухопутный участок? Однако не исключено, что неиспользуемый картографический материал полагалось сдавать в специализированную организацию. Со слов Устиновича, ею являлся «Картографический институт», официально снабжавший Эскадру рабочими картами. Видимо, имелся в виду ЦНИИ геодезии, аэросъёмки и картографии – в нём и выдали комплект для полёта к папанинцам. С другой стороны, распоряжением комдива Широкого предписывалось карты «достать» в Главсевморпути. А Устинович спустя почти 60 лет вспоминал, будто лично он взял карты у Слепнёва: «Слепнёв и говорит мне: „Поехали, у меня дома есть карты“. Я с ним поехал и взял карты. Это были обычные 10-ти вёрстные карты, по которым тогда летали, но съемки чуть ли не 1905 г., точнее не имелось» [54]. Трудно представить ситуацию, когда Слепнёв, начальник Главной инспекции Аэрофлота, по-приятельски «помогает» полётными картами для ответственнейшего полёта, причём передаёт их не командиру дирижабля или штурману, а корабельному инженеру. Так что же лежало в портфеле Ритсланда? Десятивёрстками обычно называли листы «карты Стрельбицкого» – Специальной карты Европейской России масштаба 10 вёрст в дюйме (4,2 километра в 1 сантиметре), составленной ещё во второй половине XIX века. Впоследствии листы по нескольку раз переиздавались, в них вносились поправки и дополнения. Район катастрофы попадает на лист № 37. Если говорить о той его редакции, которая была напечатана в 1921 году, то на нём вокруг Кандалакши действительно отсутствуют какие-либо горы. Правда, нет и болот. Однако карта «плоская» не только в этом месте, а повсюду: на ней вообще отсутствуют отметки высот, нет рельефа как такового – только железная дорога, озёра, реки и береговая линия Белого моря, очертания которых довольно заметно отличаются от тех, что мы привыкли видеть на современных картах. Другими словами, речь идёт не об отдельных неточностях, а о принципиальной непригодности этой десятивёрстки для ориентировки в полёте над последним участком маршрута. Значит, на борту была какая-то другая, более новая версия листа № 37?

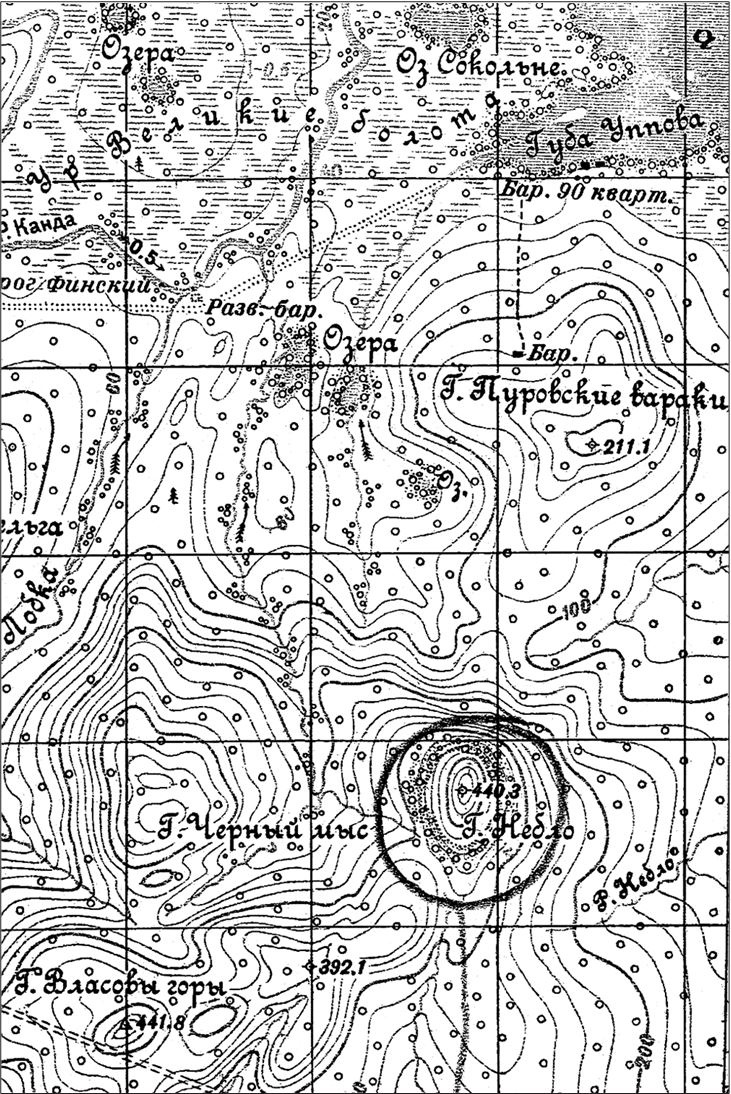

Фрагмент листа № 37 Специальной карты Европейской России – «десятивёрстки», напечатанного в 1921 году Показан гипотетический правильный маршрут от Княжей до Кандалакши, а также примерное положение горы Небло. Отметки высот на карте отсутствуют повсеместно Не находится правдоподобного объяснения якобы имевшему место исчезновению карт. Изъять их могли только сотрудники НКВД, но зачем? Что они пытались скрыть, кого выгородить или, наоборот, подставить? Разве что сами чекисты подсунули Ритсланду неверные, устаревшие карты, чтобы дирижабль рано или поздно сбился с пути и погиб, и потому выкрали их, как важные улики? Но эту версию, озвученную уже в наше время, следует отбросить как явно неправдоподобную. Можно бесконечно бродить в треугольнике вопросов – откуда взялись карты, что на них было и чего не было, куда они делись? Но одно простое рассуждение делает поиски ответов практически бессмысленными: на борту дирижабля как минимум за полчаса-час до столкновения потеряли ориентировку и не понимали, где находятся и куда летят, либо заблуждались на этот счёт. А при таких обстоятельствах бесполезна даже самая точная карта: определить с её помощью местонахождение в темноте, в метель, среди однообразных заснеженных сопок – невозможно, как и предупредить столкновение с препятствием, даже если оно обозначено на бумаге. Впрочем, правильные карты, будь они у экипажа, всё же могли сыграть свою положительную роль: знание о том, что неподалёку от линии полёта находится множество гор высотой несколько сотен метров, дисциплинировало бы командира и штурманов, обострило бы чувство опасности, и всё могло бы сложиться иначе, как справедливо заметил Устинович: Я думаю, что если бы на карте были помечены высоты местности порядка 600–800 [метров], то, несомненно, командиром корабля Гудованцевым и штурманами были бы приняты все меры предосторожности полёта над данным участком пути [251]. Горькая правда состоит в том, что точные карты местности на тот момент уже существовали. В 1936–1937 годах топографы Ленинградского военного округа выполняли съёмку районов Ленинградской области и севера Карелии в масштабе 1:100 000 (1 километр в 1 сантиметре, «километровки»). По результатам этих работ были составлены новые карты, на которых отлично видны и Небло, и другие большие и малые горы района, верно указаны их высóты. Однако Аэрофлот по каким-то причинам не наладил взаимодействие с военным ведомством в части картографического обеспечения, и этих поистине бесценных материалов, которые могли спасти «СССР-В6», по-видимому, не имели ни лётчики гражданской авиации, ни дирижаблисты.

Фрагмент карты района Кандалакши, составленной военными топографами по результатам съёмок 1936–1937 годов Точно показаны все возвышенности и высотные отметки (Ист. илл. 2) Вопрос о качестве полётных карт Устинович поднимал не только в самом начале расследования, ещё в Кандалакше, но и уже по возвращении в Москву – писал рапорт в Главную инспекцию Аэрофлота, Слепнёву. С тем же самым до Молокова пытался достучаться Кулик. Но в Политбюро к тому времени уже определились во всём, что касается катастрофы, а комиссия Кирсанова закончила работу – история героического полёта и гибели «СССР-В6» вполне сложилась, материалы сдали в архив, и никто не хотел ворошить недавнее прошлое и доискиваться правды. «Роман-Зинаида» в эфире

Иногда приходится слышать, будто «СССР-В6» летел чуть ли не в радиовакууме, имея связь только с Долгопрудной, а то и вовсе ни с кем. Быть может, эта его оторванность, невозможность получать информацию с земли способствовала катастрофе? Однако никакого вакуума не было. В те февральские дни радиоэфир кипел от сотен радиограмм, так или иначе связанных с папанинской льдиной. Москва и Мурманск, Кренкель и «Таймыр», «Мурманец» и «Мурман», эсминец «Карл Либкнехт» и база Северного флота, подлодка «Красногвардеец», радисты советских станций на материке и в западном секторе Арктики – все непрерывно слушали друг друга, принимали и передавали сообщения, меняя частоты волн, отстукивая им одним понятные международные радиокоды. Связь то и дело ослабевала и вовсе прерывалась из-за всплесков активности в ионосфере, особенно в приполярных областях. Тогда радиограммы транслировали через промежуточную станцию, а то и две-три, отчего они иногда искажались, терялись, но чаще всё же доходили до адресатов.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно