|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Забытые союзники во Второй мировой войне | Автор книги - Сергей Брилев

Cтраница 85

Во-вторых, по ходу всей Второй мировой доминионы часто жаловались, что, с одной стороны, Черчилль не делит войска на собственно британские и войска из стран Содружества: не советуясь с Канберрой или Веллингтоном, командует ими как хочет [145]. Ещё о «факторе суоми» Появление осенью 1941 года у северных границ Финляндии 151-го авиакрыла британских ВВС под командованием новозеландца Ишервуда наталкивает на мысль об «иронии судьбы». Не Британия ли с Новой Зеландией всего-то два года назад голосовали в Лиге наций за исключение СССР из-за развязывания войны как раз против Финляндии? А теперь именно они этот Советский Союз защищали от тех самых финнов… Добавим к этому ещё одно полузабытое ныне обстоятельство. Одним из самых болезненных следствий «зимней войны» с Финляндией для СССР стало «моральное эмбарго», наложенное на Сталина американцами. То был запрет на поставку в СССР… авиационных технологий, что негативно сказалось на развитии советской авиационной промышленности, использовавшей американские моторы. И вот теперь у СССР, причём у границ именно Финляндии, вновь появились западные авиационные технологии: пусть на данном этапе в лице ещё не американских самолётов, а британских «Харрикейнов». Что и возвращает нас конкретно к «сводному» 151-му авиакрылу. Сводным оно получилось не только из-за смешанного национального состава, но и потому, что формировали его заново: из усиленных эскадрилий № 81 и 134. Коктейль «Северное сияние» В просторечье «Северное сияние», как известно— «коктейль» (без кавычек писать об этом не решаюсь) из водки и шампанского. Достоверно известно, что именно таким напитком угощали Ишервуда советские коллеги, когда он впервые прилетел к ним 7 сентября 1941 года. Но сначала до Ваенги ещё нужно было долететь. Всего было тридцать девять самолётов. Первые пятнадцать прибыли в Россию в разобранном виде 3 сентября. Вместе со столом и напольными часами Ишервуда их доставили морем сначала в Архангельск. Сборкой их на закрытом ныне архангелогородском аэродроме Кегостров руководили подчинённые Ишервуду лейтенанты Гиттенс и Рук. И уже 12 сентября первые собранные «Харрикейны» взлетели в сторону мурманского местечка с каким-то совершенно несеверным названием Африканда. Но несеверным было и исполнение этих самолётов. Минимум часть из них была изготовлена в так называемом «тропическом» варианте (предполагалось, что они будут отправлены в Северную Африку, но Черчилль «оторвал их от сердца» и направил на Русский Север; это к вопросу о «финиках»). Возможно, поэтому после дозаправки в Африканде часть из них вновь взлететь не смогла. Однако самолёты были не просто несеверными, но и несоветскими. В этой связи в этом перелёте по маршруту Архангельск-Африканда-Ваенга их сопровождал советский бомбардировщик: чтобы наземные войска и зенитная артиллерия не перепутали их с противником. Сам Ишервуд с первыми двадцатью четырьмя другими «Харрикейнами» отправился в Россию 7 сентября 1941 года с борта авианосца «Аргус», который как раз подошёл к берегам Советского Заполярья. Маленькое чудо: сохранилась инструкция, которую Ишервуд и его лётчики перед взлётом получили от командира авианосца. В ней, например, содержится очень детальное описание того, что лётчики должны делать на палубе авианосца. Начиная от того, как обозначить готовность к полёту «путём поднятия большого пальца», заканчивая рекомендациями Министерства авиации по длине разбега при том или ином ветре: «287 футов при ветре в 30 узлов, но все 396 футов при ветре в 22 узла». Это косвенно доказывает, что 151-е крыло было создано именно заново: то есть оно не базировалось на этом авианосце, а было на него погружено специально для того, чтобы попасть в Россию. Лётчики, которые базировались бы на авианосце постоянно, в таких рекомендациях не нуждались бы. Собственно, подтверждается это не только косвенно, но и документами из архивов Королевских ВВС. Обе эскадрильи, включенные в 151-е авиакрыло, действительно никогда в морскую авиацию не входили [146]. Продолжим читать инструкцию. Поднявшись в воздух «по шесть самолётов за раз», истребители Ишервуда должны были «делать круги вокруг авианосца, но ниже облаков, дожидаясь, пока взлетят все остальные». Переговоры по радио были запрещены: на пути в Ваенгу истребителям Шервуда можно было поддерживать только визуальный контакт. Понятно, что все эти положения были внесены в инструкцию, чтобы 151-е крыло не было перехвачено немцами в самом начале пути к Ваенге. А вот про неё, Ваенгу, в инструкции было прописано нечто такое, что нужно цитировать дословно: такая это забавная смесь по-военному основательного описания реалий и своеобразных представлений британского командования об особенностях русской жизни. Итак: «Поблизости от полосы — только несколько зданий и палаток. На краю аэродрома — разрушенный деревянный ангар. Офисы и жильё расположены в пещерах в окружающих холмах». Надо полагать, что «пещеры в холмах», «caves in the hills» — это «землянки в сопках». Но в целом, конечно, тональность инструкции такова, что чувствуется: командир авианосца «Аргуса» отправлял лётчиков 151-го авиакрыла скрепя сердце. Намёки на предстоящую бытовую неустроенность в России — очевидны. Возможно, как моряк, командир «Аргуса» слышал о том, какой приём был оказан его коллегам с британских подлодок «Тигрис» и «Трайдент» (в таких случаях неформальный «океанский телеграф» работает безупречно даже при строжайшей закрытости связи). Эти подлодки прибыли в Полярный ещё в августе. Любопытные детали о приёме, оказанном им, нашла старший научный сотрудник Военно-морского музея Северного флота Алевтина Кривенко.

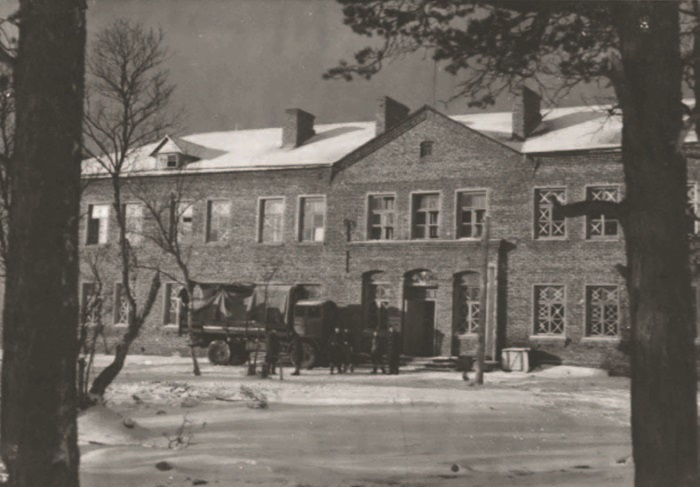

Дом, в котором разместили лётчиков 151-го крыла. Как видим, никакая не «пещера». Сами лётчики называли его «Кремлём»

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно