|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Забытые союзники во Второй мировой войне | Автор книги - Сергей Брилев

Cтраница 154

С большой долей вероятности можно предположить, кто был главным автором этой грозной депеши: Борис Захарович Шумяцкий. Про этого человека подробнее.

Враг Сафьянова и друг монголов: будущий создатель «советского Голливуда» Борис Захарович Шумяцкий В московских кругах его имя вспоминают, прежде всего, в связи с тем, что он был организатором «советского Голливуда». Именно в период его руководства советской киноиндустрией были созданы фильмы «Чапаев», «Весёлые ребята», «Юность Максима», «Цирк» и т. д. Ещё его помнят как ректора Коммунистического университета трудящихся Востока — того самого, где учились будущие тувинские руководители Салчак Тока и его жена. Но меньше вспоминают об уникальной роли, которую Шумяцкий сыграл в дальневосточных делах, работая во Владивостоке. В июле 1920 года он, ветеран-подпольщик и один из самых проверенных кадров РСДРП(б), получил назначение в «буферную» Дальневосточную республику, где в качестве её премьера и министра иностранных дел напрямую столкнулся со всеми советско-китайско-монгольско-японскими интригами. И именно ему было поручено создать из бойцов монгольского батальона 5-й армии первое правительство Монгольской народной республики. Именно он привёз в Москву к Ленину Сухэ-Батора, который в знак признания заслуг Шумяцкого наградил его званием «Почётный гражданин МНР» и орденом Красного знамени Монголии № 1. Таким образом, для Шумяцкого Монголия была, как сказали бы сейчас, «проектом». И в монгольско-тувинском споре он был, понятно, на чьей стороне. По причине чего в его лице Сафьянов получил врага. Из телеграммы Шумяцкого Сафьянову: «Если осуществите возмутительную и неслыханную в советской, военной и коминтерновской работе угрозу неподчинения в смысле отказа информировать, то вынужден буду дать приказ по военной инстанции, в пределах прав, данных мне дисциплинарным уставом Красной Армии, которым не однажды усмирялся бунтарский пыл самостийников. Приказываю информацию давать моему заместителю Минскеру и Грунштейну. Уполномоченный и член Реввоенсовета Шумяцкий» {185}. Сафьянова всё это сломало. Измотанный, он тяжело заболел и лишился дара речи. В Туву на его должность был направлен представитель НКИД Фальский. Но когда Сафьянов оправился, люди опять шли не к Фальскому, а к нему, к Эккендею. Это, конечно, задевало самолюбие Фальского, и он постарался как можно скорее избавиться от своего конкурента. Когда Сафьянов уехал в глубинку закупать пушнину, его заочно исключили из партии как «буржуазный элемент» (каковым по происхождению он, конечно, и был). А вскоре Сафьянов получил предписание исполкома русской трудовой колонии о немедленном выезде из Тувы. Иннокентий Георгиевич пошёл за объяснениями к Фальскому. Но тот его не принял.

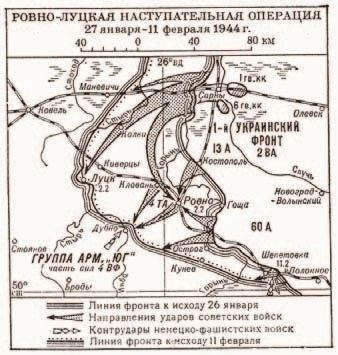

Иннокентий Сафьянов на закате жизни в Подмосковье В итоге, 25 сентября 1924 года семья Сафьяновых на плотах выехала за пределы Тувы. Как выяснилось, навсегда. Татьяна Верещагина пишет: «В Москве у него было много друзей, занимавших разные партийные посты, которые обратились в ЦИК за разъяснениями. Но разъяснений никаких не последовало, сказали, что вышло недоразумение. Сафьянова восстановили в партии, но в Туву ехать больше не рекомендовали. Некоторое время он жил в Усинске, организовал там добычу золота, пытаясь тяжёлым физическим трудом заглушить душевную боль, потом возглавил усинскую коммуну, колхоз. Но душа его была в Туве. Несколько раз он пытался с семьёй вернуться в родные края, но на границе пропускали всех, кроме Эккендея. А в Туве имя его стало запретным. Единственное, что оставили, — маленькую фотографию на стенде музея, которую я и видела в своём детстве». Последние годы жизни прошли в подмосковном Солнечногорске, где он скончался в феврале 1953 года. Всю жизнь он писал стихи и рассказы, многие из них посвящены отвергнувшей его Туве, которая, тем не менее, именно его трудами стала независимой страной и даже полноправной участницей Второй мировой войны. На фронт Первые две сотни тувинцев-добровольцев были зачислены в 25-й отдельный танковый полк (с февраля 1944 года он был в составе 52-й армии 2-го Украинского фронта). Полк воевал на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Из числа этих танкистов был и первый тувинец, ставший Героем Советского Союза: механик-водитель танка Т-34 Хомушку Чургуй-оол. В его наградном листе отмечалось: «13 марта 1944 года при форсировании реки Южный Буг младший лейтенант Хомушку Чургуй-оол быстро провёл свою машину под водой на западный берег реки и сразу же повёл танк в бой по отражению контратаки противника, на протяжении 6 км преследовал пехоту врага, уничтожив гусеницами танка 25 солдат противника, 2 ручных пулемёта, 1 миномет. Танк младшего лейтенанта Хомушку Чургуй-оола с 5 по 18 марта 1944 года непрерывно находился в боях, не имея ни единого случая вынужденных остановок» {186}. 11 мая 1943 года Поверенный в делах СССР в ТНР М. Г. Сущевский уведомил правительство ТНР о том, что советское военное командование удовлетворило его ходатайство о приёме в действующую армию тувинских добровольцев-танкистов. А 20 августа 1943 года — о решении правительства СССР принять и тувинских добровольцев-кавалеристов. В сентябре 1943 года на фронт отправилась уже их вторая группа из ещё двухсот шести тувинских человек.

Тувинские добровольцы при отправке на фронт. Обратите внимание на то, что гимнастёрки на тувинцах, конечно, советского образца, но даже в 1943 году знаки различия у них — еще петлицы, а не погоны. Это — армия другой страны

Одним из тех, кто сохранил воспоминания об отправке их из Кызыла, был генерал Советской армии Пётр Иванков. Он был из тувинских русских и тогда (удивительная судьба!) был взят музыкантом в оркестр ТНРА Леонида Израйлевича: «Оркестр исполнял Гимн Советского Союза — тогда им был ещё „Интернационал“, марши. Из тувинских мелодий — „Чылча шавар!“ („Разбить врага!“), „Тулчуушкунче!“ („На бой!“)… Почти все бойцы тувинской армии стремились пойти на фронт. Отбоя от желающих не было! Многие очень обижались, что не берут. Много было добровольцев, которые уже отслужили срочную службу в тувинской армии: два года тогда служили».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно