|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Забытые союзники во Второй мировой войне | Автор книги - Сергей Брилев

Cтраница 148

Какой же была жизнь в Белоцарске? В марте 1914 года из Петербурга в Туву с крупной суммой денег и отрядом землеустроителей прибыл Заведующий устройством русского населения Владимир Габаев. Местным властям он направил письмо следующего содержания: «Высшее Российское Правительство… уполномочило меня создать… при слиянии двух Енисеев, административный центр, при котором открыть русско-урянхайскую школу, больницу, ветеринарный пункт и сельскохозяйственный склад, в складе продавать по удешевлённым ценам урянхайскому населению все необходимые предметы» {179}. Во временные правила заселения Белоцарска были включены и такие пункты: «Жилые дома, возводимые засельщиками Белоцарска, должны быть не менее 12 аршин по фасаду, покрыты тесовой или железной крышей и по фасаду, а угловые и по переулкам, имеют тесовые ворота, калитки и приличные заборы… В течение двух лет от сооружения жилого дома каждый засельщик обязан против дома и усадьбы по фасаду и переулкам устроить деревянный или каменный тротуар шириною в 1 аршин и посадить тополя через 3 сажени один от другого, огородить и поливать их».

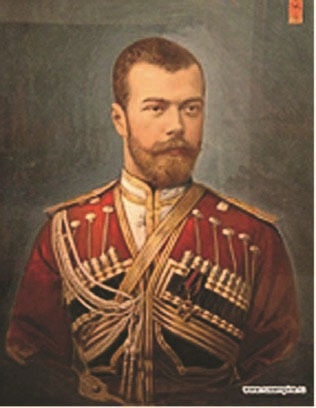

Николай II стал последним императором Тувы вообще В 1914 году «Сельский вестник» писал: «В центре Урянхайского края, на узле дорог из России в Монголию, при слиянии Большого и Малого Енисея с весны текущего года быстро, по-американски, растёт город Белоцарск…» По-американски! Кызыл и сегодня — город скромный. Однако в начале XX века и это была цивилизация. До этого полноценных городов в Туве не было вообще. Ещё одно разительное отличие в действиях новых российских покровителей Тувы заключалось в том, что самые первые земельные участки в Белоцарске отвели не только «под дома чиновников, казначейство, почтово-телеграфную контору и т. п.», но и «для почётных урянхов». Это было мудро. Другое дело, что все эти новые привилегии как-то не касались простых людей. Об этом и писал глава Русско-Урянхайского земства Иннокентий Сафьянов: «Ко мне, как председателю краевого земства предъявляли требования и русские переселенцы, которые целыми посёлками переселялись тогда в Урянхай, и русские купцы, отдавшие за меня свои голоса, обращались по спорным вопросам тувинские араты и чиновники. Со всеми надо было говорить, всем объяснять создавшееся положение. Должен сказать откровенно, что все мои симпатии были на стороне старых моих друзей-тувинцев, особенно тувинцев-аратов». О том, что не лучше приходилось в Урянхае и простым русским, известно не только из воспоминаний Сафьянова. В «лучших» наших традициях заложены были не только город, но и «социальная бомба» под него. Вот что о положении рабочих, строящих город, писала газета «Минусинский листок» в статье «Дела урянхайские» от 13 февраля 1915 года: «Из Белоцарска приходят письма о совершенно безвыходном положении, в котором находятся рабочие, нанятые для постройки казённых зданий. У всех у них имеются деньги за конторой, между тем нет никакой возможности получить их. Продукты им также перестали выдавать…» {180} У Иннокентия Сафьянова уже тогда начало складываться мнение, что Урянхайский край может и должен быть независимым от кого бы то ни было. И он открыто высказывал свои взгляды. А вдобавок вызывающе не исполнял полагающиеся в России при любой власти церемониалы чинопочитания. Так, в 1916 году он не явился приветствовать приехавшего в Урянхайский край императорского генерал-губернатора Восточной Сибири. И хотя объяснений не последовало, похоже, именно это привело к тому, что Сафьянов получил предписание немедленно покинуть Туву. Но и до крушения монархии теперь и в России оставалось уже меньше года. В следующем году и царь, и императорские чиновники канут в Лету. Арест Через месяц после приказа о высылке Сафьянова из Тувы он был в Минусинске, где Иннокентий Георгиевич ещё ближе сошёлся со ссыльными революционерами и возглавил местную левую газету «Минусинский листок». Она стала трибуной и для его взглядов по «урянхайскому вопросу». Позицию Иннокентия поддерживал и младший брат Михаил, в то время студент Петербургского университета. В одной из статей под псевдонимом «Кайский» Михаил писал: «Две трети Урянхайского края заняты таёжными и степными отрогами Саянского хребта и представляют собой совершенно непригодную для хлебопашества местность. Удобные пахотные земли, разбросанные маленькими оазисами среди песков, камня, мерзлоты и солончаков, уже использованы в настоящем времени сойотским и русским населением. Многолетний опыт русских старожилов уже показал, что „тучные“ урянхайские земли имеют очень тонкий слой гумуса и при обработке быстро истощаются. И вот, несмотря на всё это, переселенческое управление собирается поместить в Урянхае 150 тысяч русских землепашцев, совершенно не знакомых с почвенными и климатическими условиями своих будущих угодий». И далее он продолжает: «Природа края более всего соответствует скотоводческому хозяйству, и при известных условиях, Урянхай мог бы стать для России тем же, чем стали для Европы Бразилия или Австралия» [233]. Иннокентий подхватил эту мысль брата и в одной из статей в «Минусинском листке» впервые открыто выдвинул идею о независимости и самостоятельности Урянхая: «Как бы просто мог выясниться этот вопрос об Урянхае, если бы, не мудрствуя лукаво, признали за сойотами право самостоятельной жизни и предоставили бы им самим устраивать своё будущее». Именно эта идея стала двигателем всей его последующей жизни. Газету, которую он редактировал, вскоре закрыли, а его самого посадили в тюрьму, но там он и узнал о февральской революции. И при первой же возможности, получив теперь полномочия от комиссара Временного правительства, рванул в любимый Урянхай. В следующий раз мы вернёмся к Сафьянову, когда у власти будет уже не Временное правительство, а большевистский Совет народных комиссаров. Теперь же — время рассказать о другом будущем со-основателе независимой Тувы. Герой-тувинец За несколько лет до этого на небосклоне урянхайской политики зажглась и своя, тувинская звезда — Монгуш Буян-Бадыргы. В переводе с тувинского его имя значило «Рассеивающий святость», и это его потом расстреляет Салчак Тока. Но тогда он был в начале пути. Родившийся в семье арата-табунщика, он был усыновлён князем-нойоном по имени Хайдып. В 1908 году уже и сам Буян-Бадыргы в 16 лет становится клановым вождем — Даа-нойоном.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно