|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - ДНК. История генетической революции | Автор книги - Кевин Дэвис , Эндрю Берри , Джеймс Д. Уотсон

Cтраница 91

Многие представители антропологического сообщества восприняли такой результат расчетов Канн и Уилсона с яростным недоверием. В то время существовали определенные закрепившиеся представления о человеческой эволюции, согласно которым наш вид произошел от особей, покинувших Африку около двух миллионов лет тому назад, а затем расселившихся в Старом Свете. Такая модель предполагала, что наше родословное дерево должно быть как минимум в тринадцать раз длиннее. Альтернативная версия Канн и Уилсона, прозванная в средствах массовой информации «Гипотеза Евы», или, что ближе к сути, «Путь из Африки», не отрицала и более древних миграций, но подразумевала, что, когда люди современного типа прибыли в Европу, они вытеснили существовавшие там популяции более древних гоминид, обосновавшихся в Европе после первого исхода (состоявшегося два миллиона лет тому назад). Homo erectus – представители вида, распространившегося из Африки два миллиона лет тому назад, мигрировали через Старый Свет. Следующая волна дочеловеческих переселенцев хлынула из Африки в Европу 600 тысяч лет тому назад – от них произошли неандертальцы, населявшие Европу и Западную Азию. Затем, примерно 100 тысяч лет тому назад, в Европу пришла следующая группа – Homo sapiens, людей современного типа, которые также были потомками Homo erectus, но развивались, никогда не покидая родного континента, но повторив путь из Африки, который за сотни тысяч лет за них проделали H. erectus и H. neanderthalensis. Канн, Уилсон и их коллеги принципиально изменили наши представления о человеческом прошлом.

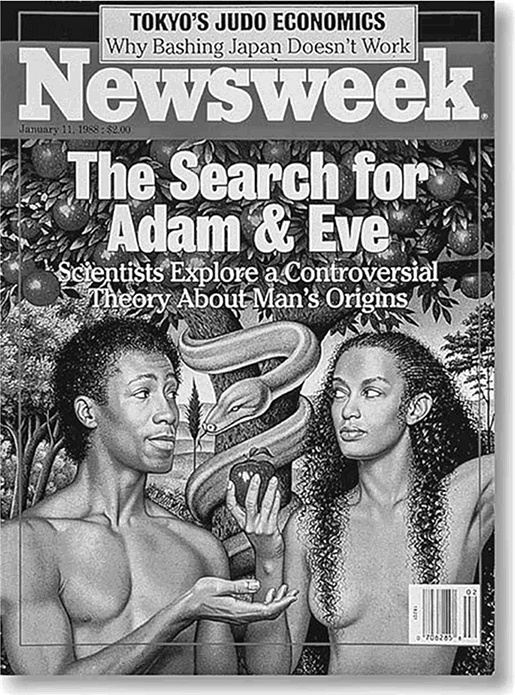

Митохондриальная Ева – девушка с обложки Дальнейшие исследования подтвердили выводы Канн и Уилсона. Многие из этих новых исследований были выполнены в стэнфордской лаборатории Луиджи Луки Кавалли-Сфорцы. Он был первым, кто стал решать антропологические задачи генетическими методами. Кавалли-Сфорца вырос в аристократической миланской семье и с юности увлекался микроскопами и микроскопией. В 1938 году он, не по годам развитый шестнадцатилетний парень, поступил на медицинский факультет Университета Павии. Если бы он этого не сделал, то ему пришлось бы служить в армии Муссолини. Когда мы с Кавалли-Сфорца впервые встретились в 1951 году, он все еще был подающим надежды генетиком-бактериологом. Но одна случайная ремарка, отпущенная неким аспирантом, побудила Кавалли-Сфорцу переключиться на изучение генетики человека. Аспирант, ранее учившийся на священника, упомянул, что католическая церковь ведет подробные реестры всех браков, заключенных за три последних века. Осознав, каким плодотворным материалом для научных исследований могут оказаться такие записи, Кавалли-Сфорца стал склоняться к изучению человеческой генетики. Он один из немногих специалистов в этой области, кто с полным правом может сказать, что нашел свое призвание благодаря церкви. Кавалли-Сфорца понимал, что наиболее убедительным подтверждением выкладок Канн и Уилсона о человеческой эволюции в идеале были бы гены, передаваемые только по мужской линии. Если бы удалось прийти к тем же выводам, проследив родословную человека по мужской линии – по патрилинейному, а не по матрилинейному маршруту (второй путь Канн и Уилсон уже проследили по митохондриальной ДНК), то было бы получено подлинно независимое подтверждение ранее высказанных догадок. Естественно, наиболее «самцовый» компонент генома – это Y-хромосома. По определению, обладатель Y-хромосомы – мужчина (пол эмбриона зависит от сперматозоида, поскольку в яйцеклетке всегда содержатся только X-хромосомы: из комбинаций XX получаются девочки, а из XY – мальчики). Таким образом, в Y-хромосоме записана генетическая история мужчин. Кроме того, поскольку рекомбинация происходит лишь между парными хромосомами, при работе с Y-хромосомой мы обходим рекомбинацию, настоящий бич эволюционного анализа: любая Y-хромосома уникальна, у эмбриона по определению не может найтись другой Y-хромосомы, с которой она могла бы обменяться материалом. Питер Андерхилл, коллега Кавалли-Сфорцы, опубликовал в 2000 году статью, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы: в ней он описал, как проделал с Y-хромосомой те же манипуляции, что Канн и Уилсон проделали с мтДНК. Выводы тех и других исследований получились поразительно схожими. По данным Андерхилла, корни нашего родословного древа также уходят в Африку, и это дерево на удивление небольшое, а не раскидистый вековой дуб, как представляли себе антропологи, – оно, скорее, похоже на кустик, который получился на схеме у Канн и Уилсона, и этому кусту всего около 150 тысяч лет. Получение схожей картины человеческого прошлого на двух независимых генетических наборах данных выглядит особенно убедительным. Если изучается всего один участок ДНК, скажем мтДНК, то результаты все равно нельзя признать неокончательными: найденная закономерность может попросту отражать тонкости исторического развития именно этого участка ДНК, а не влияние какого-то масштабного исторического события на весь наш вид в целом. Особенно важно, что та точка, в которой начинается ствол генетического родословного древа, соответствует нашему древнейшему общему предку по всем последовательностям, тому самому прапрапра… прадедушке (или прабабушке) – не обязательно соответствует какому-либо конкретному событию в истории человека. Хотя она и может подразумевать, что происхождение нашего вида связано с каким-либо другим исторически важным демографическим эпизодом, этот эпизод (в масштабах человеческой истории) вполне может оказаться и совершенно тривиальным. Возможно, речь идет всего лишь о воздействии естественного отбора на митохондриальную ДНК. Однако если подобные паттерны изменений будут прослеживаться в нескольких участках генома, то вполне вероятно, что мы и в самом деле подошли к открытию генетического отпечатка какого-то важного древнего события. Именно такую совокупность изменений нашел Андерхилл. Полученное совпадение требовало признать, что в рассматриваемый момент (150 тысяч лет тому назад) человеческая популяция действительно претерпела радикальные генетические изменения, такие, что одновременно затронули и митохондриальную ДНК, и Y-хромосому. Этот феномен, который мы подробно обсудим чуть ниже, называется в генетике «эффект бутылочного горлышка». Как демографические факторы могут влиять на родословное древо? Любая генеалогия – результат развития и отмирания эволюционных линий, составляющих это древо; со временем некоторые достигают процветания, а другие исчезают. Возьмем, к примеру, фамилии. Допустим, тысячу лет назад на каком-то далеком острове на всех жителей было всего три фамилии: Смит, Браун и Уотсон. Также предположим, что иногда возникали небольшие ошибки в транскрипции – «мутации», когда имена новорожденных вносили в метрики. Такие ошибки были незначительными и случались нечасто, поэтому долгое время оставалось понятно, какова была исходная фамилия: так, «Броун» – это, очевидно, мутация «Браун». Теперь представим, как будет выглядеть эта популяция сейчас, тысячу лет спустя. Окажется, что на острове найдутся носители фамилий Браун, Брауни, Баун, Фраун и Броун. Например, фамилии Смиты и Уотсоны со временем исчезли, тогда как линия Браунов расцвела (и стала гораздо разнообразнее благодаря мутациям). Как это могло произойти? По чистой случайности эволюционные линии Смитов и Уотсонов исчезли. Так, возможно, что в каком-то поколении у нескольких мистеров и миссис Смит рождались в основном дочери. Предположим, что (согласно традиции, а не действующему ныне альтернативному порядку) фамилии передаются по мужской линии, поэтому такое обилие дочерей значительно уменьшило бы представительство Смитов в следующем поколении. Теперь предположим, что в следующем поколении Смитов опять наблюдался переизбыток дочерей и этот демографический эффект только закрепился – да, вы уже понимаете. В итоге фамилия Смит окончательно исчезает. Аналогичная ситуация происходила и с Уотсонами.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно