|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - ДНК. История генетической революции | Автор книги - Кевин Дэвис , Эндрю Берри , Джеймс Д. Уотсон

Cтраница 87

Несмотря на то что именно кости немецкого скелета были впервые официально признаны неандертальскими, ранее уже попадались подобные образцы, например в Бельгии и в Гибралтаре. Теперь и эти останки признали относящимися к тому же виду. Более века спустя при раскопках было найдено еще множество экземпляров неандертальцев, и сегодня считается, что эти люди обитали по всей Европе, на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Северной Африки, пока не вымерли около 30 тысяч лет тому назад. Укоренившийся образ неандертальца сформировался в основном благодаря модели, сделанной французским палеонтологом Марселеном Булем: неандерталец у него получился туповатый и нескладный. Для этойреконструкции Буль использовал материал из французского местечка Ла-Шапель-о-Сен, принадлежавший всего одной особи; впоследствии выяснилось, что этот неандерталец был стар и страдал артритом. На самом деле мозг неандертальца даже чуть больше нашего (и имеет немного иную форму, поскольку череп неандертальца уплощен). Археологические данные, полученные путем анализа материала из захоронений, свидетельствуют, что неандертальцы обладали достаточно развитой культурой, в частности участвовали в погребальных ритуалах; возможно, они даже верили в загробную жизнь. Самые серьезные дебаты, последовавшие за открытием неандертальцев, касались не того, насколько они были умны, а какова степень их родства с современным человеком. Являются ли они нашими прямыми предками? По палеонтологическим данным, люди современного типа пришли в Европу примерно в то же время, когда вымерли последние неандертальцы. Может быть, две эти группы скрестились друг с другом либо неандертальцы были попросту истреблены другой группой? Поскольку затрагиваемые события происходили в далеком прошлом, а вещественных доказательств с тех пор почти не сохранилось – если не считать случайных костей, – такие споры могли продолжаться сколь угодно долго, а кабинетные палеонтологи и антропологи нашли себе поистине бесконечное занятие. Является ли конкретная кость промежуточной формой между толстыми костями неандертальцев и более тонкими костями современных людей? Такие кости могли принадлежать гибридам, родившимся от скрещивания между представителями двух групп, – вот вам и недостающее звено. Но они с таким же успехом могли принадлежать полноценному неандертальцу с аномально легкими костями либо, если уж на то пошло, настоящему современному человеку с чрезмерно толстой костью. К всеобщему изумлению, разрешить этот почти бесперспективный спор помог анализ ДНК: молекула ДНК возрастом тридцать тысяч лет была извлечена из тех самых, найденных в 1856 году костей, с которых все началось. ДНК миллионы лет развивалась как надежный носитель информации, позволяющий передавать ее из поколения в поколение. Поэтому неудивительно, что с химической точки зрения ДНК необыкновенно стабильна. Она самопроизвольно не распадается, не проявляет химической активности в отношении других молекул. Но она, как и все молекулы, не защищена от химического разрушения. В случае смерти генетический материал организма, как и все прочие составляющие, попадает под удар бесчисленных разлагающих веществ: это биологически активные вещества и ферменты, разрушающие молекулярную структуру. Но химические реакции лизиса протекают только в присутствии воды, поэтому ДНК может сохраниться, если труп как следует иссохнет. Однако даже при соблюдении идеальных условий молекула сохраняется не более 50 тысяч лет. Поэтому попытка получить читабельную последовательность ДНК из плохо сохранившихся останков неандертальца возрастом 35 тысяч лет была как минимум непроста. Однако Сванте Паабо, высокий немногословный швед (в ту пору он работал в Мюнхенском университете), решил подступиться к решению проблемы. Я думаю, если кому-то и было под силу ее решить, то именно Паабо. Сванте – сын двух выдающихся ученых, лауреата Нобелевской премии биохимика Суне Бергстрёма и Карин Пяэбо, химика из Эстонии, – интересовался древней ДНК еще в подростковые годы, когда мать брала его с собой за компанию в путешествия по Египту. В 1981 году Паабо сделал первые шаги к изучению древней ДНК: прокаливал образцы печеночной ткани, чтобы доказать, что впоследствии сможет извлечь из них и проанализировать генетический материал. Через несколько лет он уже мог отсеквенировать генетические последовательности египетских мумий, утаивая это свое хобби от научного руководителя до тех пор, пока не извлек некоторое количество ДНК. Затем Паабо перешел к изучению мамонтов из вечной мерзлоты и пятитысячелетнего «ледяного человека», которого нашли в подтаявшем альпийском леднике в 1991 году. Однако, несмотря на впечатляющие результаты, перспектива подступиться к драгоценным останкам неандертальцев в поисках ДНК (если их ДНК вообще можно будет выделить и изучить) была совсем нетривиальной задачей. Как вспоминал его коллега-археолог Ральф Шмиц, «это все равно что попросить права на исследование среза с портрета Моны Лизы».

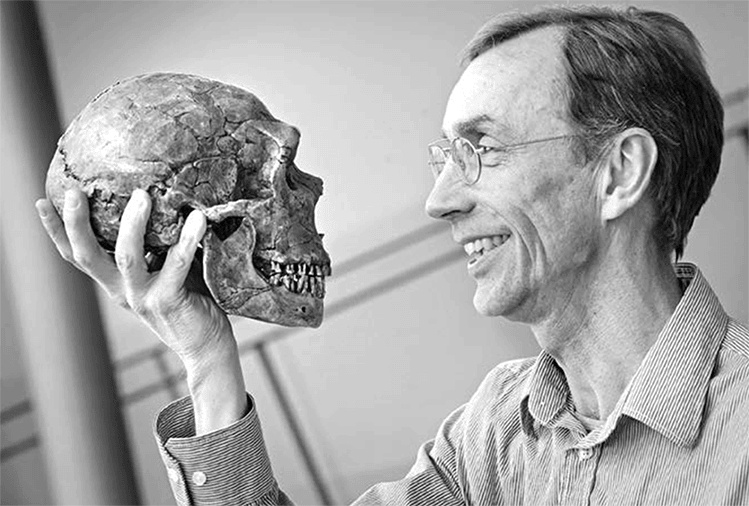

Сванте Паабо (институт Макса Планка) с черепом одного из наших кузенов-неандертальцев За проект взялся Маттиас Крингс, аспирант Паабо. Поначалу он был настроен пессимистично, но первые анализы, при помощи которых он попытался оценить сохранность костей, оказались удачны, и воодушевленный Крингс стал развивать это сразу ставшее успешным направление. Он приступил к поискам драгоценной ДНК не в клеточных ядрах, как можно было бы предположить, а в маленьких органеллах, именуемых митохондриями, – они рассеяны по всей клетке вне ядра, и именно они снабжают клетку энергией. В каждой митохондрии есть кольцевые молекулы ДНК длиной примерно 16 600 пар оснований. Поскольку в каждой клетке насчитывается от 500 до 1000 митохондрий, но всего две копии полноценного генома (в ядре), Крингс заключил, что в полуистлевших костях неандертальцев гораздо скорее обнаружатся нетронутые митохондриальные последовательности, чем цельные ядерные. Более того, митохондриальная ДНК (мтДНК) давно стала главным предметом исследований при изучении эволюции человека, поэтому в распоряжении у Крингса уже имелось множество митохондриальных последовательностей от современного человека, с которыми можно было сравнивать находки. Больше всего Крингс и Паабо волновались по поводу загрязнения образцов. Ранее уже делалось несколько ошибочных сообщений об удачном секвенировании древней ДНК, которые впоследствии не подтвердились: оказалось, это была ДНК из современных источников, случайно попавшая в образец. Ежедневно у каждого из нас отслаивается множество мертвых клеток поверхностного плоского эпителия, мы буквально сорим нашей ДНК вокруг, и она может оказаться где угодно. Полимеразная цепная реакция (ПЦР), при помощи которой Крингс рассчитывал амплифицировать участок мтДНК (который надеялся обнаружить), настолько чувствительна, что для ее срабатывания достаточно единственной нашей молекулы. Наличие минимального фрагмента ДНК приведет к амплификации любой из молекул в реакции, независимо от того, древняя она или свеженькая. Что если неандертальская ДНК слишком деградировала, но ПЦР сработает за счет невидимой частицы ДНК самого Крингса? В таком случае ему пришлось бы придумать объяснение, почему последовательность митохондриальной ДНК у него и у неандертальца полностью совпадает, но вряд ли такой результат понравился бы его шефу, а еще меньше это впечатлило бы именитых родителей Крингса. Чтобы исключить такой вариант, Крингс и Паабо решили выполнить репликацию в специальной лаборатории – нужная лаборатория нашлась у Марка Стоункинга в Университете штата Пенсильвания. Контаминация, конечно, могла случиться и там, но это была бы не ДНК Крингса, ведь Крингс находился на другом континенте. А если бы результаты анализа образца в обеих лабораториях совпали, то было бы логично предположить, что ученые нашли подлинную неандертальскую последовательность.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно