|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района | Автор книги - Ольга Набокина , Александр Носков

Cтраница 30

Действительно, как отмечает исследователь, крестьяне Новгородской округи до XVI в. «жили в разбросанных по необозримым лесам мелких, часто односемейных деревнях». В XVI в. в переложную систему земледелия внедряется лесопольно-паровой способ, при котором участок между периодами перелога засевался не непрерывно, в течение ряда лет, «а периодически, обычно через каждые два года он на третий год оставался под паром, то есть вспаханным, но не засеянным и без зарастания дикой растительностью». Тем самым было положено начало трехпольному паровому севообороту. В XVI в. сеть деревень стала выглядеть особенно плотной, и «для переложных систем земледелия становилось тесно. Поэтому начинает развиваться комбинированная система: на дальних полях продолжали применяться перелоги без удобрений, а ближайшие к селениям поля эксплуатировались с упомянутым трехпольным паровым севооборотом, без перелогов, но уже с удобрениями». Эту ближнюю, удобряемую пашню называли «удворной». Дальняя лесная пашня с перелогами и без удобрений, продолжающая быть главной в крестьянском хозяйстве, получила название запольной. На этом основании мы полагаем возможным считать название Заполье топонимом, связанным с описанием земельных угодий и, конкретно, с запольными пашнями. На этом основании Заполье можно отнести к той же группе топонимов, что и Заклинье, Захонье. Находящаяся на территории современной Заклинской вол. д. Заполье входила в приход Вычелобокской Покровской церкви. Об имевшейся в ней часовне сохранились следующие сведения: «В часовне, стоящей в версте от деревни Заполья есть икона Св. Николая, явившаяся здесь 9 мая. Служится здесь молебен с водосвятием, и крестьяне верят, что кто в этот день не бывает у службы, с тем непременно случится несчастье. Икона считается чудотворной и привлекает много богомольцев». Заполье Приозерной вол. – церковь во имя Св. Климента, папы Римского, деревянная, XIII в. (?), первое упоминание 1500 г., каменная, 1827 г., закрыта в 1939 г., действующая в 1942–1945 гг., возвращена общине в 1995 г. Деревня Заполье Приозерной вол. лежит на правом берегу р. Тесовой, справа от дороги Луга – Любань. Климентовская церковь расположена напротив деревенских построек, по другую сторону дороги. Здесь, при слиянии рек Рыденки и Тесовой, «находился один из немногочисленных городков Новгородской земли, упомянутый в летописи под 1233 и 1241 гг.» (С. Кузьмин). Городок назывался Тесов, возможно от р. Тесовой, и был центром Климентовского Тесовского погоста-округи.

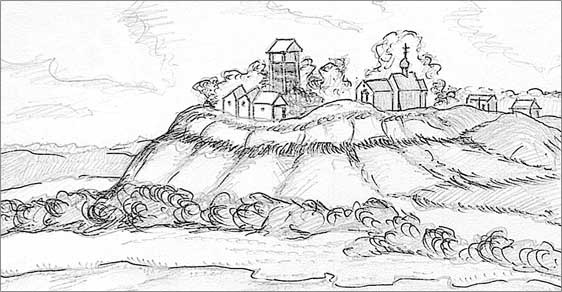

Заполье. Климентовский Тесовский погост по гравюре Антониса Хутеериса. 1611 г.

Заполье. Церковь во имя Св. Климента, папы Римского. 1910-е гг. В рассказе о д. Бережок мы уже говорили о находившемся в древнем Тесове женском Успенском монастыре «близко погоста». В дальнейшем название Тесово перенесено на местность, протянувшуюся от городка вверх по р. Тесовой. Еще в 1920-х гг. среди здешних жителей бытовала поговорка: «Где Коржово и Донец, там и Тесову конец». Коржово и Донец – селения, известные с 1566 г. Размещенная на погосте Климентовская церковь возникла одновременно с городком или незадолго до него. Деревянная тесовская церковь показана на одной из гравюр секретаря голландского посольства Антониса Хутеериса. Об ее авторе известно следующее. В зимнюю пору 1615–1616 гг. в сельце Дидерине, находившемся к югу от оз. Ильмень, между городами Осташковым и Старой Руссой, состоялись переговоры между русской и шведской сторонами о заключении перемирия. «В переговорах участвовали в качестве посредников английская и нидерландская делегации… Один из членов последней, А. Хутеерис, издал дневник своей поездки, иллюстрированный гравюрами, выполненными по его рисункам… Он проехал от Нарвы до Новгорода, объехал вокруг озера Ильмень с остановкой в районе переговоров, снова посетил Новгород и оттуда уехал в Финляндию. От Нарвы до Новгорода он ехал через укрепленное селение Тесово» (А. А. Шенников). Дополним цитату, сказав, что этот путь Хутеерис проделал по Ивангородской дороге, то есть через Щупоголово, Почепово, Тесовский Ям (совр. пос. Ям-Тесово) с заездом в Тесов городок и далее через Кипино и Каменные Поляны. Мрачные картины разворачивались перед взорами Хутеериса. Бедствия смутного времени и пятилетняя оккупация шведами новгородских земель совершенно разорили местность. «Хутеерис вообще не видел живых русских крестьян… Крестьяне все сплошь либо вымерли с голоду, либо погибли при боевых действиях, либо прятались в лесах и партизанили. В избах лежали уже в течение нескольких лет кости разложившихся трупов, так что спутники А. Хутеериса, устраиваясь в пустых избах на ночлег, выбрасывали эти кости на улицу. Селения были сильно разрушены шведскими солдатами, постепенно разбиравшими постройки на дрова» (А. А. Шенников). Одна из этих страшных картин представлена Хутеерисом на рисунке одной из увиденных им новгородских деревень, возможно, что и в окрестностях Тесова. На рисунке показаны греющиеся у костра шведские солдаты. Костер разведен из жердей разобранных оград. На санях лежат мертвые тела. У левой группы изб заметны валяющиеся на снегу человеческие кости. После безуспешных попыток овладеть Псковом шведский король Густав-Адольф пошел на заключение мира, который был подписан 27 февраля 1617 г. в деревне Столбово (окрестности Тихвина), после чего шведы, оставив за собой карельскую и ижорскую земли, покинули пределы Верхнего Полужья. Район Тесова относился к наиболее значимым участкам Ивангородской дороги. Именно здесь она сходилась со своим водным вариантом. Тесовский погост был ключевым пунктом на подступах к Новгороду со стороны Балтики. В то же время следует отметить, что участок Ивангородской дороги, который ныне показывают проложенным напрямую от современного Ям-Тесова на д. Кипино, вряд ли существовал в действительности из-за обширной болотистой местности, разделяющей эти два селения. Вполне вероятным кажется путь из Ям-Тесово на Бережок и Тесовский погост с дальнейшим поворотом на д. Пищи и далее на Кипино. Обращает внимание редкое для Полужья и вообще для региона в целом посвящение главного храма Тесовского погоста – во имя св. Климента. Исследователи этого вопроса отмечают, что «распространение культа св. Климента, папы Римского на Северо-Западе Руси связано с деятельностью Новгородского владыки Нифонта (1130–1156)» (А. А. Медынцева, А. А. Селин). Климентовский храм в Тесове появился в связи с дальнейшим распространением на Руси культа этого святого, впрочем, так и не получившего на Руси значительного развития. А. А. Селин высказывает «еще одно соображение и пользу того, что Климентовский храм (в Тесове. – А. Н., О. Н.) возник достаточно рано. Курганный могильник, расположенный у развалин последней Климентовской церкви… можно предположительно считать кладбищем, современным городку XIII и, возможно, более ранним… Кстати, каменный крест на этом кладбище и „курганы“ упомянуты в документе 1629 г.». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно