|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района | Автор книги - Ольга Набокина , Александр Носков

Cтраница 18

Архитектурной достопримечательностью Вяжищ является старинное каменное здание сельской больницы. Основательное, с почти примыкающими вплотную друг к другу окнами второго этажа, оно производит впечатление крепкой купеческой постройки. В 1970-е гг. при больнице была оборудована площадка для санитарного вертолета, которым тяжело больных доставляли в Ленинград. Гобжицы Каменской вол. – часовня во имя Свв. мчч. Флора и Лавра, деревянная, сер. XIX в., не сохранилась. Деревня Гобжицы находится к югу от дороги Жельцы – Торковичи, на правом берегу р. Оредеж, при впадении в нее р. Гобжинки. Возможно, что название деревни происходит от слова «обжа», обозначавшего третью часть «сохи» – основной единицы измерения земельного надела в древнем Новгороде. До 1550-х гг. «обжа» означала надел, измеряемый тем, сколько «один человек на одиной лошади орет (то есть вспашет. – А. Н., О. Н.)». С середины XVI в. обжа равнялась 5 десятинам, или 5,5 га. Часовня находилась на деревенском кладбище в северном конце деревни, примерно в том месте, где ныне находится братское захоронение. Голубково – см. Петровская Горка. Городец Володарской вол. – церковь во имя Св. вмч. Георгия Победоносца Георгиевской-Городецкой Гремячей пустыни (Городецкого монастыря), деревянная, до 1576 г., обращенная в приходскую после упразднения монастыря в 1764 г.; деревянная, 1791 г., закрыта в 1930-е гг., разрушена в годы войны, в 1950 г. на ее месте выстроена часовня Прп. мч. Трифона Городецкого, сохранилась, действующая. Деревня Городец находится на Киевском шоссе, в 22 км южнее г. Луги. Это первый населенный пункт, который встречает гостей Ленинградской области при въезде на ее территорию со стороны Пскова. Городец – один из древнейших памятников славянской истории. Археологи допускают его возникновение в самом начале IX в. в ходе славянского расселения в Полужье и Приильменье. Отметим, что Старая Ладога, возникшая на полстолетия раньше Городца, приобрела бесспорно славянский характер лишь к концу IX в. В этом отношении городецкое городище на 70–80 лет опережает Старую Ладогу. Археологическое изучение Городца дало весомое подтверждение гипотезе о западнославянском происхождении новгородских (ильменских) словен, которая до этого обосновывалась исключительно языковедческими наблюдениями, в частности сходством новгородской народной речи с говорами Польши, широким распространением у древних новгородцев западнославянских имен, нечастых в других русских землях. Но убедительных предметных доказательств близости словен ильменских с балтийскими славянами не было до тех пор, пока в основании городецкого крепостного вала ученым-археологом Г. С. Лебедевым не была открыта необычная для Древней Руси конструкция: «…восемь рядов бревен, лежащих друг на друге и образующих внушительную решетку… Такой способ сооружения оборонительных валов с IX по XIII в. был широко распространен у западных славян, живших на южном побережье Балтики». Подобные валы известны лишь в Москве и Новгороде, но «городецкие укрепления на 200 лет старше новгородских и московских конструкций». Г. С. Лебедевым было сделано смелое предположение, что «словене, жившие в Городце, возвели вал, сообразуясь с традициями своей прежней родины…».

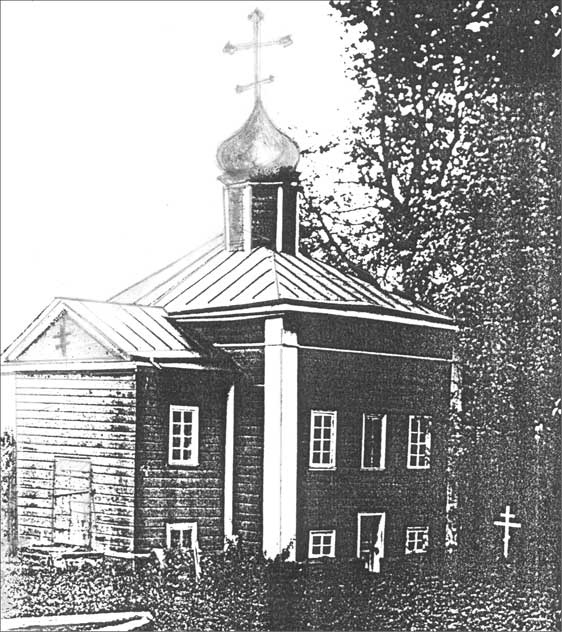

Городец. Церковь во имя Св. вмч. Георгия Победоносца. 1927 г. Далее ученый рисует картину начала и дальнейших событий истории древнего Городца. Городецкий холм привлек внимание пришельцев – славян, которые выбрали его для создания оборонного центра округи и одновременно для жительства здесь главы общины («старца градского») и «лучших мужей», которые к IX в. уже оформились как высшее сословие славянского общества. Княгиня Ольга, следуя из Новгорода ко Пскову, могла проходить мимо Городца, наделив его функциями центра разноплеменной округи. Современные археологи считают почти доказанным, что поход Ольги был отнюдь не мирной экспедицией. К тому времени словене Приильменья имели свои племенные центры. Это были крупные поселения, можно сказать, протогорода. Задачей Ольги было подчинить их Киеву. Всякое сопротивление жестоко подавлялось. Только этим можно объяснить слои пожарищ, обнаруженные в Старой Ладоге, Надбелье, Передольском погосте и датируемые одним и тем же временем, а именно серединой X в. Слой пожара этого же времени обнаружен и в Городце, который со временем становится административно-военным поселением, местом дислокации одного из подразделений новгородской дружины, торгово-ремесленным городком, приграничной крепостью. Оборонительный вал городища, включая крутые склоны холма, достигал с внешней стороны 20-метровой высоты. В кольце укреплений в тесном соседстве располагались жилые строения. Многочисленные археологические находки свидетельствуют о богатстве горожан. Среди массы найденных вещей значительную часть составляют «прекрасные образцы городского ремесла (кузнечного, гончарного, стеклодельного, ювелирного, оружейного, косторезного)». Жизнь на городецком городище оборвалась в 1240 г., в результате опустошительного вторжения немецких рыцарей в полужские земли. Стремительный набег врага застал горожан врасплох. Дощатые створки ворот не выдержали натиска. Бой рассыпался на множество неравных схваток среди объятых огнем построек. «Нападение на Городец было неожиданным, обитатели его не успели ни убежать, ни спрятать свое имущество». Долгое время разоренное городище стояло заброшенным. Лишь к 1570-м гг. на нем возвели деревянную Георгиевскую церковь, вслед за которой здесь возникает мужская обитель, именуемая Георгиевским-Городецким Гремячей пустыни монастырем. В грамоте, данной его основателю архимандриту Трифону в 1592 г., говорилось, что монастырская земля относилась к Шелонской пятине, «место было убогое, развоевано от литовских людей и немец». В XV–XVI вв. по соседству с пустующим холмом возникает и довольно быстро разрастается неукрепленное поселение, «селище», своего рода посад. На этой территории был выявлен культурный слой толщиной до 2 м с остатками деревянных строений, развалами каменных кладок, фрагментами глиняной посуды, серебряными «денежками» начала XVI в. и т. д. Церковная реформа 1764 г., проведенная Екатериной II, затрагивала не только ликвидацию земельных владений церкви, но касалась и вотчинных имений монастырей, разделив последних на три класса, в результате чего бо́льшая часть обителей была оставлена на собственном содержании, «без пособия от казны («заштатные»)». Значительное количество монастырей подлежало упразднению. В С.-Петербургской епархии их число достигало 30, включая Георгиевский-Городецкий монастырь. С этого времени Георгиевская церковь в Городце становится приходской. В 1791 г. ее из-за ветхости заменили вновь построенным храмом, также во имя Св. вмч. Георгия, с приделом во имя Успения Божией Матери. Здесь же, в подвале Георгиевской церкви устроили гробницу основателя монастыря игумена Трифона, по легенде, мученически убитого в 1597 г. «литовскими людьми». Это мало достоверно, так как этот год был спокойным, литовских набегов здесь быть не могло, в связи с тем что в 1582 г. Россия и Речь Посполитая заключили мирный договор, действовавший до 1610 г. На месте погребения Трифона Городецкого была устроена деревянная рака, которая накрывалась коврами. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно