|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Луга и окрестности. Из истории населенных мест Лужского района | Автор книги - Ольга Набокина , Александр Носков

Cтраница 112

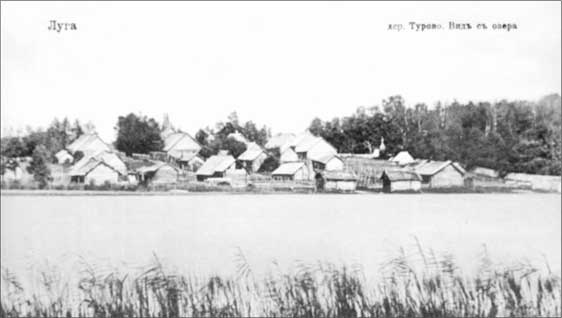

Деревня Турово находится в 3 км к западу от г. Луги, на северном берегу оз. Туровского, на дороге Луга – Оредеж. В Писцовой книге 1500 г. Турово упомянуто как сельцо с помещичьей усадьбой («большим двором») Семена Лукича Мякинина и относилось к Дмитриевскому Городенскому погосту. О находившейся здесь Никольской церкви XVI в. известно по книге-справочнику «Историко-статистические сведения по Санкт-Петербургской епархии» 1884 г. Турово (то же) – часовня во имя Свт. Николая Чудотворца, деревянная, 1910-е гг. (?), не сохранилась. О существовании здесь часовни и ее внешнем облике известно исключительно благодаря открытке начала XX в. с изображением вида деревни со стороны Туровского оз. Часовня находилась на восточной окраине деревни, на береговом склоне у развилки дорог на Оредеж и на Шалово. Если судить по открытке, это было шестигранное в плане строение башенного типа с высоким шатровым верхом, увенчанным луковичной главкой на высоком столбчатом основании. Часовня стояла в стороне от линии застройки и потому прекрасно воспринималась в береговом ландшафте. Часовню, вероятно, поставили в память о находившейся в Турове древней Никольской церкви. Турово, по краеведческим меркам – место примечательное. До 1870-х гг. здешнее поместье принадлежало начальнику Охтинского капсюльного завода в Петербурге Н. М. Саблину, затем его дочери Марии Николаевне, ставшей женой генерал-майора артиллерии Александра Степановича Лаврова, одного из основоположников отечественного сталепушечного производства, основателя знаменитого на всю Россию производства колокольного литья в Гатчине. Однако вначале бронзолитейный завод Лаврова основали при его усадьбе в Турове для выпуска изобретенной им в 1868 г. фосфористой бронзы. Ввиду удаленности от Петербурга дело оказалось невыгодным. К тому же открытый в 1876 г. завод в следующем году пострадал от пожара и переведен в Гатчину, где в начале 1880-х гг. перепрофилирован на выпуск церковных колоколов (С. Е. Глезеров).

Турово. Часовня во имя Свт. Николая Чудотворца. 1910-е гг.

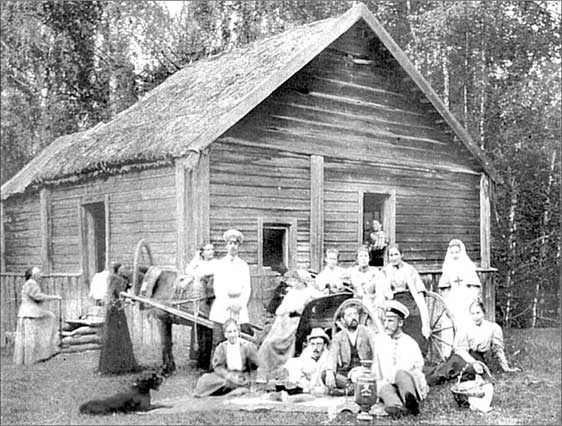

С. М. Прокудин-Горский с детьми в Турово

С. М. Прокудин-Горский с семьей в Турово. Обе фотографии из семейного собрания Прокудиных-Горских (Париж)

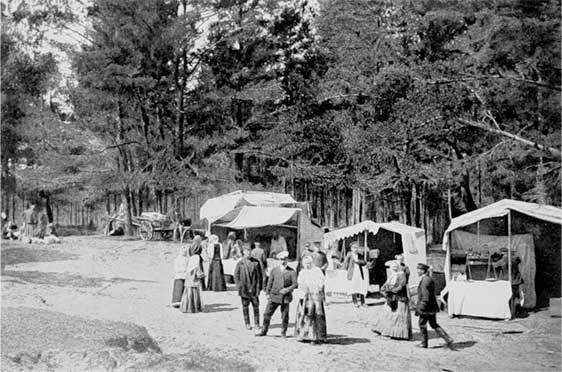

Турово. Фото С. М. Прокудина-Горского Но главная примечательность Турова заключается в причастности этой лужской деревни к истории отечественной фотографии. В 1890 г. дочь генерала Лаврова Анна Александровна стала женой выдающегося деятеля русской культуры, ученого, изобретателя, открывателя собственной технологии цветной фотографии, зачинателя цветной фотосъемки в России Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863–1944). Турово стало одним из мест, где Прокудин-Горский успешно опробовал свой метод фотографирования и цветной фотопечати. Известно значительное число сделанных им снимков Турова и его окрестностей, включая г. Лугу и ст. «Преображенская». Многие из этих снимков были воспризведены на открытках, выпущенных в пользу Общины сестер милосердия Св. Евгении, а также изданных самим фотографом. На этих открытках Турово представлено замечательными по художественным качествам фотографиями зимних пейзажами, которые в числе прочих работ мастера в 1908 г. демонстрировались Николаю II и, возможно, вызвали высочайшую поддержку намерению Прокудина-Горского запечатлеть красоту, природное и этногорафическое разнообразие, памятники древности нашего Отечества, всю «истинную Россию». Турово (то же) – часовня во имя Печерской иконы Божией Матери, деревянная, время возникновения неизвестно, возобновлена в сер. XIX в., разрушена в кон. 1930 – нач. 1940-х гг., вновь построена в 1996 г. Часовня располагалась к северу от деревни Турово, у дороги на д. Шалово, в глубокой лощине («пещере»), над родником, истоком ручья Черного. Когда-то часовню окружала березовая роща, нынче почти полностью вытесненная хвойным лесом. Предание гласит: «В урочище Малой Печорки девочка-пастушка, отправившаяся сюда, на край леса, из соседней деревни Турово пасти скот, чудесным явлением Божией Матери была избавлена от посягательств некоего крестьянина, пожелавшего напасть на нее, но остановленного явлением Самой Пресвятой Богородицы. На месте явления Пресвятой Богородицы, в глубоком лесном овраге, в пещере, местными крестьянами была обретена икона Божией Матери, получившая название „Печерской“ и открылся св. источник с кристально чистой целебной водой. Вскоре над ним была устроена деревянная часовня Печерской Божией Матери, где и была помещена икона…». В этом предании ясно чувствуются отголоски языческой Руси. Пастухи, равно как и рыбаки, благодаря своему занятию прекрасно «ведающие» признаки многих природных явлений, в первую очередь связанных с предсказанием погоды, считались наделенными особой сакральностью, способностью общаться с потусторонними силами. В христианскую эпоху именно пастухам и рыбакам главным образом и открывались чудесно явленные иконы. Женщины, младенцы, убогие умом также наделялись сверхъестественными качествами, способностью общения с высшим миром. В случае с явлением Печерской иконы мы видим слияние этих персонажей в один – образ девочки-пастушки. В «Историко-статистических сведениях о Санкт-Петербургской епархии» сказано, что в Екатерининском соборе г. Луги с 1789 г. хранилась особо уважаемая прихожанами Печерская икона Божией Матери, перенесенная сюда из деревянной часовни, находившейся в 5 верстах от Луги, в Смешинском приходе. Это значит, что часовня в Малой Печорке существовала еще до основания г. Луги. Народная традиция и предание связывают существующее почитание Печерского образа Божией Матери с иконой Успения Пресвятой Богородицы в лужском Казанском соборе, переданной сюда в годы войны. Образ этот, вероятно, следует датировать временем не позже XVI в. По мнению краеведа И. В. Попова, ее и следует считать «той самой Печерской явленной иконой Божией Матери».

Турово. Ярмарка в Печерах. Фото С. М. Прокудина-Горского |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно