|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дом на Старой площади | Автор книги - Андрей Колесников

Cтраница 58

После перевода в общую палату ко мне стал приходить массажист Иван Семенович — украинец не только по национальности, но и по убеждениям. По убеждениям мы часто спорили, а по национальности — подружились, и во время сеанса массажа пели все известные мне украинские песни. Что за прелесть украинские песни! Недаром украинские голоса схожи с итальянскими. Кстати, по-украински я начал читать самостоятельно, и очень простым способом. Начал читать Тараса Шевченко в русском переводе и понял, что здесь что-то не то, явное искажение автора. Взялся за подлинный «Кобзарь» — и был очарован музыкой настоящей украинской мовы. А потом освоил и ряд украинских песен. В Киеве во время командировочных застолий выяснилось, что я знаю больше украинских песен, чем мои «щирые» хозяева. А в общем-то, в дружеских компаниях поется от силы 20–30 песен, среди которых — туристские, отдельная и огромная отрасль народного фольклора, фронтовые и послевоенные, в том числе — «Случайный вальс» Фрадкина и Долматовского. Однажды в случайной сборной компании отдыхающих на турбазе в Прибалтике по просьбе Марка Григорьевича Фрадкина мы спели его песни. Оказалось, что люди, приехавшие со всей страны от Калининграда до Камчатки, за один вечер у костра вспомнили и спели пятьдесят пять его песен! Марк Григорьевич был доволен, и мы с ним подружились. Там же, в Юрмале, мы подружились и познакомились с Павлом Аедоницким — внуком нижегородского протодиакона, от голоса которого, по преданию, лопались стекла в окнах. Его проникновенные и мелодичные песни особенно пришлись по душе мне и Деле. Могу только пожалеть, что не научил своих детей столь же пламенной любви к песне и игре на музыкальных инструментах. Ведь без этого жизнь не полна. Фрадкин, Фельцман, Френкель — эти три «Ф» русских советских композиторов. Чего только не пели и как только не пели на мотивы их песен. В нетрезвой компании друзей моего брата — циничных молодых интеллектуалов 1970-х, загнанных в ловушку застоя, — пели на мотив «Увезу тебя я в тундру…» песенку «Увезу тебя в Израиль, увезу тебя туда, где на небе нам сияет соломонова звезда». «Что-то с памятью моей стало» — присказка под нос в момент поисков потерявшегося предмета. Ну и так далее. Ах, этот саундтрек папиной жизни, этот любительский хор, эти содранные в кровь о гитарные струны пальцы, официантки, сложившие головы на руки, заслушавшиеся молодого кандидата наук в белой рубашке и с тонким черным галстуком, эти нежные компании друзей, поющих чуть охрипшими голосами «Ты мое дыхание…», Bandiera rossa на родине песни, белопесчаная Юрмала с Фрадкиным и Аедоницким, «Варяг» в реанимационном отделении… В последние свои годы он уже ничего не пел. Гитару в руки брать не рисковал, потому что эти большие красивые руки не слушались его. На это было очень больно смотреть. Всё проходит. И только боль не проходит никогда. Память — боль. Ностальгия — тоже боль. Вина — боль. И вина всегда — по-пастернаковски — «неотпущенная». И всё время, как писал Давид Самойлов, жжешь корабли, которые давно утонули. Я едва успел на его похороны, вернувшись из-за границы. Надо было положить в могилу гитару. И на надгробии написать: «Возьми гитару, спой, Володя, пусть песня облаком плывет…» Не додумался я… Сиротство — это когда некому задать вопрос: «Что мне делать, мама?» или «Как мне себя повести, папа?» И неважно то, что я никогда не задавал им таких вопросов (только иногда — брату). Да и, наверное, неважным был бы ответ. Важна сама возможность задать такой вопрос. Если ее нет — ощущаешь свое сиротство. Особенно когда терпишь поражения. Главные поражения в жизни — это голы в свои ворота. Воспоминания об автоголах, как для бывшего спортсмена, — тяжелое, никуда не девающееся с годами моральное бремя. И ворота приходится защищать от себя самого — самому себе. Больше уже некому. Перелистываю свои дневники — рабочие записи, заметки, сделанные в командировках, зарубежных поездках, — и возвращаюсь к тем мгновениям собственной судьбы и судьбы страны, которые сейчас стали уже историей. Но ведь это та судьба и та история, которые пребудут вечно. И я счастлив, что «посетил сей мир в его минуты роковые», что со мной рядом всегда были мои друзья и моя семья, что я не покривил душой перед испытаниями времени. Это я и хочу завещать своим детям, внукам и правнукам. …Вереск на этом острове совсем не похож на вереск в Прибалтике, который всегда напоминает мне об отце. Он пахнет сильнее и цветет ярче. Но это он. Хотя и не сразу, но я его узнал, как радовался ему однажды в Альпах, потому что это как будто была встреча с папой. Зимы там теперь теплые, и пригорок освободился от снега; странно было трогать вереск лыжной палкой. Всё равно что проводить рукой по стриженой голове ребенка. Отец радовался бы такой находке, да еще зимой. И весело оттолкнулся бы лыжными палками. И снова передо мной оказалась бы его спина. И я снова стал бы его догонять, продолжая этот бесконечный бег по лыжне. За его спиной. Иллюстрации

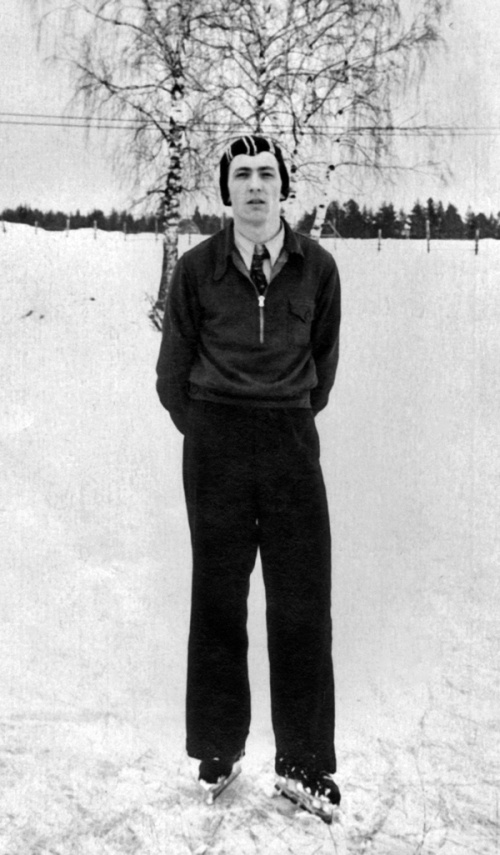

Папа. Конькобежный шик конца 1940-х.

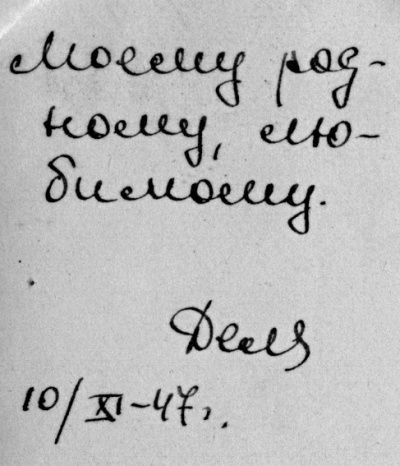

Адель (Деля) Трауб и Володя Колесников. Конец 1940-х.

Родители познакомились и полюбили друг друга еще в школьные годы. Уже студентами знали, что поженятся. Папа бравирует своим сходством с Маяковским. Прадеды по материнской линии — выходцы из Латвии.

Залман Трауб

Гершон Кац-Каган

Мой дед Давид Трауб (в центре) и бабушка Любовь Кац-Каган. Он — талантливый архитектор, был арестован в 1938-м, погиб в Устьвымлаге в 1946-м.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно