|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - От хлора и фосгена до «Новичка». История советского химического оружия | Автор книги - Лев Федоров

Cтраница 38

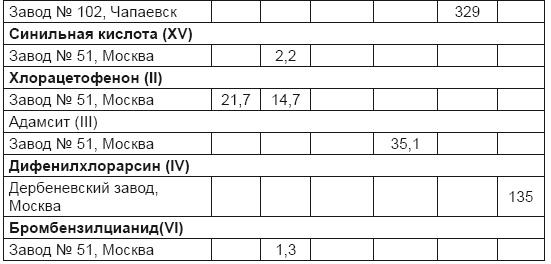

В отношении иприта предписывалось иметь в разоренной стране к весне 1932 г. производственные мощности в размере 37,6 тыс. т/год: химзавод № 1 в Москве (Ольгинский) — 2,1 тыс. т, Угрешский завод в Москве — 2,5 тыс. т, химзавод № 2 в Чапаевске — 6 тыс. т, комбинат в Березниках — 9 тыс. т, завод в Сталинграде — 9 тыс. т, новый завод — 9 тыс. т. Мощности по фосгену предписывалось иметь к весне 1932 г. несколько меньшими (13 тыс. т): завод № 1–1 тыс. т, № 2–2 тыс. т, ЧХЗ в Дзержинске — 4 тыс. т, Рубежанский завод (Украина) — 2 тыс. т, новый завод — 4 тыс. т. Не были забыты дифосген, адамсит, хлорацетофенон, дифенилхлорарсин [388]. Не дошло дело лишь до синильной кислоты — она еще пребывала на стадии испытаний. Мы приводим те большевистские планы времен разорения крестьянства за счет индустриализации для того, чтобы продемонстрировать масштабы процесса. Что до фактического исполнения этих планов, их проверила Большая Война, а до нее оставалось еще много лет. Пока же — в 1930 гг. — в Советском Союзе время от времени происходил выпуск ОВ на отдельных заводах. Некоторые данные об этом приводятся в табл. 7. Таб. 7. Производство ОВ в Советском Союзе в 30-х гг.[392]

Принципиальное обсуждение, связанное с планами выпуска химоружия и вообще с планами явного перехода страны на путь подготовки к наступательной химической войне, состоялось 14 октября 1931 г. на заседании Комиссии обороны при СТО СССР. По докладу комиссии во главе с М. Н. Тухачевским, специально созданной для подготовки того заседания (среди других ее членов были И. П. Уборевич, И. Т. Смилга, В. К. Триандафиллов, А. И. Егоров, Г. Д. Гай, Я. М. Фишман и другие), был всесторонне рассмотрен вопрос «О состоянии военно-химического дела» и принято обширное постановление [71]. В докладе комиссии констатировалось, что мощности по выпуску ОВ по состоянию на 1 мая 1931 г. составили: по иприту — 1,8 тыс. т/год на химзаводе № 1 (Москва) и 5 тыс. т/год на химзаводе № 2 (Чапаевск), по фосгену — 1 тыс. т/год на заводе № 1, 4 тыс. т/год на ЧХЗ (Дзержинск) и 2 тыс. т/год на Рубежанском химзаводе. Было констатировано также, что запас артснарядов составил на 1 мая 1931 г. в снаряжении ипритом — 90 тыс. шт. (в том числе 76 мм — 59 тыс., 107 мм — 22 тыс., 122 мм — 9 тыс.), а в снаряжении фосгеном и дифосгеном — 340 тыс. шт.(в том числе 76 мм — 250 тыс., 107 мм — 31 тыс.,122 мм — 59 тыс.). Запас авиахимбомб составлял 7600 шт. (калибр — 8 кг). Кроме того, имелись две станции разлива ОВ по артбоеприпасам: в Москве, на головном складе № 136 (Очаково) мобилизационной мощностью 1130 тыс. шт./год и в Чапаевске, на заводе № 2 — мощностью 4000 тыс. шт./год. В постановлении, которое было принято на том памятном заседании, было зафиксировано, что «химические средства должны занять первостепенное место во всей системе обороны страны» [71]. Соответственно, были намечены меры по интенсификации всех направлений подготовки к химической войне, в том числе в создании мощностей по производству химоружия, в усовершенствовании всех средств химического нападения, в развитии химической подготовки в РККА, в создании сети исследовательских лабораторий и конструкторских бюро и т. д. Обращаясь к собственно химоружию, отметим, что постановлением СТО от 31 октября 1931 г. было запланировано довести мощности по выпуску новой группы ОВ — цианистых солей и синильной кислоты — до 1,5 тыс. т/год (в расчете на саму синильную кислоту). Хотя место стройки определено не было. Вскоре в Москве был подобран участок в районе Тюфелевой Рощи возле завода «Сжатый газ» № 1 (недалеко от ЗИЛа), где и решили начать строительство завода по производству цианистых солей. И даже нашлись услужливые лица из Санитарного института им. Эрисмана, называвшие себя санитарными врачами и спокойно давшие разрешение на эту стройку, хотя она прямо противоречила требованиям совместного циркуляра НКЗ, НКВД и ВСНХ РСФСР от 23 апреля 1930 г. И тогда вместо «врачей» был вынужден мобилизовать свою осторожность заместитель наркома НКТП С. А. Ратайчак, который своей властью перенес опасную стройку из Москвы на Урал [390]. Тем же постановлением от 31 октября 1931 г. ВСНХ было поручено в 1932 г. закончить постройку и монтаж мощного завода по выпуску иприта по способу Мейера (Угрешский завод в Москве) [390]. А еще тем документом армии было предписано ввести на вооружение авиахимбомбы калибров 25 кг и 100 кг и довести удельный вес химических и осколочно-химических авиабомб к общему количеству авиабомб до 25 %. Не забыли и о создании сети конструкторских бюро и лабораторий по разработке новых образцов химоружия, а также о создании мощностей по выпуску сырья для производств ОВ (хлора, мышьяка, серы, хлористого алюминия). Эти стройки были объявлены «ударными». Из переписки небожителей: «29 мая 1932 г. Совершенно секретно, лично тов. Сталину тов. Молотову тов. Ворошилову тов. Орджоникидзе За последние годы имеется ряд достижений в области осуществления системы военно-химического вооружения РККА. Целый ряд предметов химвооружения, введенных или вводимых на вооружение и снабжение РККА (химвооружение авиации, боевые химические машины, химические танки, химминометы, новые рецептуры БХВ…), ставит РККА в отношении образцов химического вооружения на уровень капиталистических армий. В результате настойчивых указаний РВС СССР химический элемент начал проникать в учебу и боевую подготовку РККА. Войска обучаются тактическому использованию химических средств… Вместе с тем материальное обеспечение РККА предметами химического вооружения находится в настоящее время в чрезвычайно плохом состоянии. Постановление КО от 14/X-31 г. „О состоянии военно-химического дела“ промышленностью в большинстве случаев не выполнено даже по основным номенклатурам… Так, мощность по иприту составляет только около 50 % от потребности… а по другим ОВ еще ниже; в частности, мощность по основному ОВ, идущему для осколочно-химических снарядов и ядовито-дымных шашек — адамситу — в настоящее время составляет только 7 %… Синильная кислота до сих пор не производится и к строительству завода еще не приступлено… Существующие мощности по сере и мышьяку ни в какой мере не обеспечивают потребность НКВМ… Такое же тяжелое положение и с материальной частью химического вооружения. Мощность по минам совершенно отсутствует… Мощности по снаряжению химснарядов недостаточно… Выполнение текущих заказов на военно-химическое имущество идет с большими перебоями…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно