|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Уральская Гиперборея | Автор книги - Валерий Демин

Cтраница 34

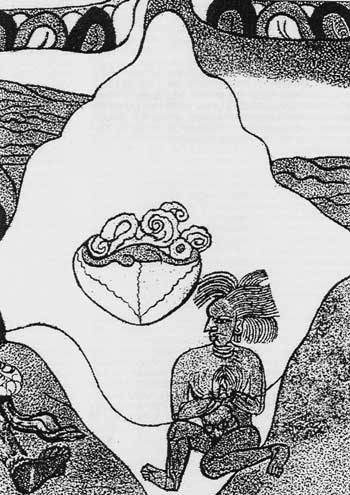

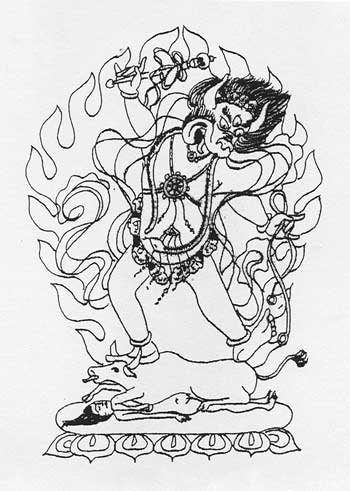

«Я видел, что змей у них такое множество, что вот как на ветке дерева, право же(иной раз), накрутится десяток их и более. Они(жители) не убивают их, и они им не вредят. Право же, как-то я увидел в одном месте длинное дерево, длина которого(была) более ста локтей. Оно уже упало. И вот ствол его огромный чрезвычайно. Я остановился, глядя на него, и вдруг оно задвигалось. Это меня устрашило. Я посмотрел на него внимательно, и вот на нем змея, близкая к нему по толщине и длине. Когда же она увидела меня, она спустилась с него и скрылась между деревьями». * * * Вообще же на протяжении всей истории человечества — в основном в древние эпохи — было разработано множество впечатляющих и подробнейших моделей Подземного царства. Такое ощущение, что Нижний мир и вероятная жизнь в недрах земли интересовала людей гораздо больше, чем жизнь на ее поверхности или в небесах. В данной связи было бы интересно хотя бы вкратце и схематично охарактеризовать (и там, где удастся, — проанализировать) наиболее показательные взгляды древних на Подземный мир, его хозяев и обитателей. Выше уже были затронуты некоторые индоевропейские культуры (древнеиндийская, античная, древнеславянская). Поэтому вполне уместно сначала продолжить рассмотрение уже вскрытого пласта архаичных воззрений, дабы здесь поставить логическую точку, а затем, выявив наиболее типичные черты и аспекты, перейти к иным эпохам и цивилизациям. Первоначальные взгляды индоевропейцев на структуру Вселенной и иерархию ее властителей, как это уже неоднократно подчеркивалось, были нерасчлененными. Общим было всё — язык, культура, мифологические сюжеты, имена богов. По мере распада первичной этнолингвистической и социокультурной общности обосабливался и обретал самостоятельность культ и пантеон богов. При этом новые поколения в условиях этнического противостояния и идеологической несовместимости могли вкладывать в прошлые общие позитивные мифологемы диаметрально противоположный смысл. Так было всегда и так будет всегда. Всякая революция — в прошлом ли, в настоящем — режет по-живому. Бывшие друзья и соратники в одночасье становятся непримиримыми врагами, способными физически уничтожить друг друга. Идеи и лозунги противоположных сторон объявляются ложными и вредными, а их носители и пропагандисты — исчадьем ада. Сказанное прекрасно видно на примере древнеиндийской и древнеиранской мифологий, отпочковавшихся от некогда единой арийской системы идеологических отношений и имевших в прежние времена один и тот же пантеон богов. Однако после распада былой общности и наступления эпохи вражды и непримиримого противоборства некогда единые теонимы стали восприниматься с противоположным знаком. Так, асуры — демонизированные противники ведийских богов — оставались в представлении иранцев высшими и светлыми божествами — ахурами (и величайший среди величайших — верховный небесный владыка и первотворец Ахурамазда). Точно так же древнеиндийские благостные богини деви (откуда и славянские девы) в представлениях древних иранцев и ираноязычных этносов превратились в чудовищных и кровожадных дэвов. Еще один показательный пример: верховный ведийский бог-громовержец Индра, по праву сильного возглавивший арийский пантеон и давший название современной Индии и ее населению, в иранской традиции превратился в одного из самых злокозненных дэвов — Андару, входящих в ближайшее окружение «князя тьмы» Анхра-Майнью. Аналогичную смысловую трансформацию получил в иранской, индуистской и буддийской мифологии ведийский бог Яма — хозяин Подземного царства (как мы помним, согласно гимнам Ригведы, первоначально он обитал на небесах). Если в Индии и в Тибете Яма (по-тибетски — Шиндже) (рис. 46) постепенно превратился в подлинного бога смерти, повелителя умерших и хозяина ада, то в древнеиранском мировоззрении он сменил свой первоначальный отрицательный знак на противоположный и превратился в первопредка Йиму, от коего, кстати, появились русские слова «имя», «иметь» и др. и при котором продолжилась эпоха Золотого века. Тему парадоксальных смысловых трансформаций можно продолжить и дальше, хотя в целом данная проблема выходит за пределы проводимого исследования. Например, славянское слово «друг» встречается в древнеиндийском и древнеиранском языках, но в ином, негативном, смысле: на санскрите лексема druhимеет целый «букет» значений — «враг», «вредитель», «чудовище», «вред», «обида», «оскорбление»; на авестийском языке понятие drugозначает «ложь», «обман». Еще одна похожая семантическая оппозиция: древнеарийская корневая основа dur, образующая имя супруги Шивы и массу других санскритских слов с позитивным смыслом, в славянских языках образовало лексическое гнездо слов с противоположным значением — «дурной, дурак, дурь» и т. п. Эти и другие им подобные семантические метаморфозы объясняются просто: после распада былой арийской социокультурной и этнолингвистической общности большинство отпочковавшихся этносов перешли в стадию враждебных отношений друг к другу. Отсюда противоположные смыслы для одинаково звучащего слова в славянских и в индоиранских языках. Но вернемся к теме Подземного царства. В древнеиранской мифологии она прописана менее подробно в сравнении с другими индоевропейскими народами, хотя в целом древнеиранская эсхатология (то есть учение о конечной судьбе мира и человека) чрезвычайно насыщена и разветвлена, но связана в основном с учением о рае, аде и конечном воздаянии за грехи или праведную жизнь. Более того, древнеиранские эсхатологические идеи и понятия повлияли на христианское мировоззрение: достаточно напомнить, что один из синонимов «рая» — парадиз (ср.: фр. paradis; нем. Paradis; англ. Paradise; греч. paradeisosи др.) — произошел от авестийского термина «паиридаэза». В сжатом виде зороастрийские представления о загробном воздаянии, рае и аде воспроизведены в более позднем пехлевийском сочинении «Менок-и-Храт»:

«Три дня и три ночи душа сидит у изголовья тела. И на четвертый день на рассвете (душа) <…> достигает возвышенного и ужасного Моста Вознаграждающего (мост Чинват), к которому должен подойти каждый человек, чья душа спасена, и каждый человек, чья душа проклята, <…> и ей (пойдет на пользу) посредничество Михра, Сроша и Рашна, и она будет (подвергнута) взвешиванию (поступков) справедливым Рашном <…> И когда душа спасенного проходит по этому мосту, то ширина моста оказывается равной одному парасангу <…> И собственные добрые дела спасенного встречают его в образе юной девушки, более прекрасной и красивой, чем любая девушка на земле <…> Затем с первым шагом он вступает (на небеса) благих мыслей, со вторым — (на небеса) благих слов и с третьим — (на небеса) благих деяний, а с четвертым шагом он достигает Бесконечного Света, который весь блаженство <…> И навечно он обитает со святыми божествами в полном блаженстве во веки веков. Если же душа проклята, то ее тело через три дня и три ночи после смерти демон уносит и волочит к мосту Чинват, а оттуда в преисподнюю. Проклятая душа встречает “юную девушку, которая совсем не похожа на юную девушку”, проходит через три ада злых мыслей, слов и деяний и с четвертым шагом оказывается перед лицом Ахримана и прочих демонов». |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно