|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Уральская Гиперборея | Автор книги - Валерий Демин

Cтраница 21

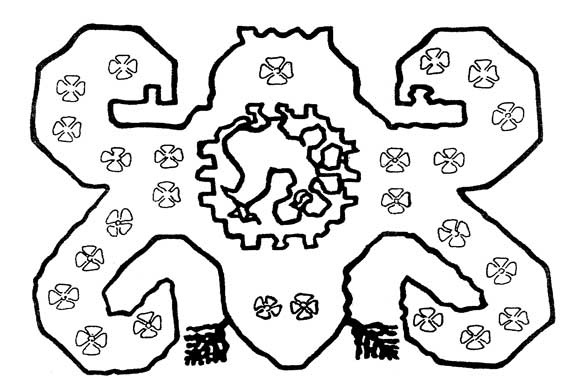

Такой странный и непонятный с точки зрения современного человека обычай объясняется достаточно просто: в древности лягушка символизировала женскую матку. Отсюда ее разнообразные (хотя и очень упрощенные и стилизованные) изображения в виде вышивок на женской одежде и предметах домашнего обихода. Отождествление в народе лягушки (жабы) с маткой этнографы фиксировали еще совсем недавно. Так, в Баварии крестьяне были убеждены, что матка в виде жабы может вылезти у больной женщины во время сна прямо изо рта, чтобы выкупаться: если жаба вернется — болезнь продолжается, если нет — больная выздоравливает (а потому рот во время сна полагается держать закрытым). Немцы и балканские словенцы представляли женскую матку в виде лягушки; изготовлялась она в форме восковых и даже железных фигурок, которые приносились в храм для излечения от бесплодия. Данный обычай, вне всякого сомнения, имеет глубокие индоевропейские корни: точно так же действовали арийские женщины и в эпоху нерасчлененной этнолингвистической общности. Вместе с тем лягушка (жаба) однозначно связывалась с сакральными космопланетарными силами. Так, в одной литовской сказке рассказывается об огромной жабе, непрерывно выпускающей изо рта золотую кудель. Герой известной русской сказки перескакивает, сидя на спине гигантской лягушки, Огненную реку, протекающую в Подземном царстве. В космогоническом мифе австралийских аборигенов повествуется о гигантской лягушке, выпившей в один прекрасный день всю воду на континенте. Дабы заставить лягушку открыть рот, предотвратив тем самым опустошающую засуху и неминуемую смерть, животные и птицы (а согласно воззрениям австралийцев, они же одновременно являлись «скрытыми» людьми) решили рассмешить лягушку (исток басни про Ворону и Лисицу). После ряда комических ситуаций (например, змея проглотила дикобраза, а его огромные иглы изнутри пронзили змеиное тело и стали торчать во все стороны) лягушка, у которой начисто отсутствовало чувство юмора, в конце концов отреагировала на акробатические выкрутасы угря. Она «…открыла сонные глаза, ее большое тело дрогнуло, лицо смягчилось и, наконец, она разразилась смехом, который прозвучал, как раскат грома. Вода хлынула из ее рта и залила всю страну. Только вершины самых высоких гор виднелись над водой, как острова в море. Утонуло множество людей и животных» . Так в австралийских мифах описывается Всемирный потоп. На Русском Севере лягушка почиталась как домашняя покровительница. Одновременно лягушка считалась хозяйкой дождя, откуда дожившее до наших дней поверье: если убить лягушку или жабу, непременно пойдет дождь. В северорусском народном мировоззрении существовало стойкое убеждение, что в лягушек превратились люди, утонувшие во время Всемирного потопа. Такие легенды, в частности, были записаны фольклористами в Архангельской и Вологодской областях. Известный карельский археолог и этнограф Анатолий Павлович Журавлев открыл и описал древнее языческое святилище у деревни Пегрема (что на берегу Онежского озера), культовую основу которого представляет гигантская каменная лягушка, вытесанная из полутораметрового валуна, окруженного сорока девятью плитами. Что касается патриархальной подоплеки тибетской сказки, то, скорее всего, это — результат позднейшей трансформации шкалы ценностей и предпочтений, утвердившихся после миграции прапредков тибетцев в места их нынешнего расселения. В совершенно другом регионе России — в Томской области, в низовьях реки Нюрольки, фактически на границе самого большого в мире Васюганского болота — находится аналогичное древнее святилище Саваркыла («Лягушачье»), принадлежащее хантам. Когда-то здесь хантыйские девушки выбирали себе мужей и приносили всем женским миром жертвы царице-лягушке, воплощавшей не только женскую сущность и детородную способность, но также и женское начало как первооснову Вселенной. Всё это вместе взятое свидетельствует о глубоких матриархальных корнях образа лягушки, дожившего до наших дней в сказочном и мифологическом обличье. Но и у современных хантов лягушка продолжает считаться священным и почитаемым существом: ее нельзя убивать или мучить, ей приписывается магическое свойство привораживать возлюбленного или возлюбленную. Лягушка в виде стилизованного орнамента вышивалась на женской одежде, ее изображения хранились в особой берестяной коробке или сундучке, она считалась духом-охранителем во время родов, а после благополучного появления на свет ребенка ей приносились дары и жертвы. Вообще же, по мнению многих специалистов-этнографов, в мифологии хантов архаичный образ лягушки сливается с первобожеством хантыйского пантеона — праматерью Калтась, женой верховного небесного божества Торума и божественным олицетворением Матери Земли. О чем же всё вышесказанное свидетельствует? Во-первых, о былой социокультурной и этнолингвистической общности тибетских и индоевропейских (в данном случае — русского) народов. Во-вторых, о доминировании в те далекие предысторические времена понятия оборотничества, которое впоследствии трансформировалось в религиозное учение — египетское переселение душ , ведийское перевоплощение (аватары), буддийское перерождение и т. п. Происхождение подобных воззрений вполне поддается научной расшифровке. Представляется, что в основе понятия оборотничества лежат былые тотемные отношения, когда люди идентифицировали себя не по национальной или этнической, а по тотемической принадлежности. Переход из одного тотемного объединения в другое трактовался, к примеру, как превращение одного животного в другое или же превращение птицы в человека, человека в камень и т. п. Необходимость же перехода из одного тотема в другой диктовалась запретом кровосмесительства, то есть невозможностью вступления в брак между мужчинами и женщинами из одного тотема. В свою очередь, естественный и регулярный обмен женихами и невестами истолковывался, как тотемное оборотничество. Со временем бытовавшие повсюду традиции оформлялись и закреплялись в виде фольклорных мифологем. Именно об этом свидетельствуют все до боли знакомые сюжетные повороты типа — «ударился о землю и обернулся: соколом, волком, туром, горностаем, щукой или муравьем». Конкретное животное здесь отнюдь не обозначает живую птицу, зверя, рыбу, насекомое — речь может идти и о родовом тотеме. Особенно широко были распространены, вплоть до недавнего времени, суеверия о превращениях людей в волков, по-славянски — в волкодлаков (или волколаков). В мировоззрении древних оборотничество представлялось как вполне заурядный акт. Звериную или птичью шкуру можно было надеть, снять и даже передать другому как обычную одежду. Например древнейшая «Сага о Вёльсунгах» совершенно буднично рассказывает про то, как валькирия надевает воронье платье (в других случаях это лебединый наряд) и летит к конунгу, дабы уронить ему на колени волшебное яблоко, от коего королева затяжелела и после мучительной беременности родила сына (его пришлось вырезать мечом из чрева матери). Чем, например, отличаются классические буддийские представления о перевоплощении и перерождении от нижеследующего пассажа из все той же «Саги о Вёльсунгах»: «<…> Синфьётли отвечает: — Верно, ты запамятовал, как был ты вёльвою на Варинсейе и говорил, что хочешь замуж, и сманивал меня на это дело, чтоб я был тебе мужем; а затем был ты валькирией в Асгарде, и чуть было все там не передрались из-за тебя; а я породил с тобою девять волков на Ланганесе, и всем им я был отцом. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно