|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Канонерские лодки первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне, 1904–1905 | Автор книги - Сергей Несоленый

Cтраница 20

Только 23 сентября 1897 года “Гиляк” спустили на воду, однако ещё год продолжалась его достройка на плаву. Назначенные на начало октября 1898 года швартовые испытания лодки пришлось отменить из-за выявившихся серьёзных недоделок, а также сильной течи в носовом отделении. Они были проведены лишь в мае следующего года, а 1 июля 1899 года состоялись официальные испытания “Гиляка” на мерной миле. Скорость полного хода составила чуть более 11 узлов, причём выяснилось “что при поворотах на полном ходу лодка кренится исключительно много”{17} (до 6,5"). Причина этого крылась в особенности конструкции лодки – согласно донесению главного инспектора кораблестроения Н.Е. Кутейникова управляющему Морским министерством “оказалось, что благодаря исключительного подводного образования лодки в кормовой части и действия двух рулей, поворотливость её выражается диаметром циркуляции меньше кабельтова, а по впечатлению других лиц – до полукабельтова. Такой исключительно малый диаметр циркуляции и должен быть причиною сравнительно большого крена при поворотах”{18} . Недоверие у моряков вызывала и необычно массивная мачта “Гиляка”. В рапорте командира “Гиляка” от 20 октября 1897 года “высказывалось о несоответствии такой тяжелой мачты для лодки малого водоизмещения и опасение, что она вызовет “противомореходные качества” лодки”{19} . Впрочем, эти опасения оказались напрасными. Плохо было то, что “Гиляк” не смог избежать существенной строительной перегрузки – его водоизмещение достигло 1239 тонн (вместо 963 по проекту), а осадка стала больше проектной на 1 фут 10 дюймов{20} – это было очень много для лодки, чьё главное предназначение – действовать в реках и где важен каждый дюйм осадки. Кроме того, при испытании артиллерии канонерки было сделано неприятное открытие: “Кормовой 75 м.м. патронный погреб низок, и человеку среднего роста придётся работать в согнутом положении”{21} . 4 сентября 1899 года “Гиляк” покинул Кронштадт, направляясь в Тихий океан. По прибытии в Средиземное море лодка была осмотрена временно командующим отрядом русских кораблей на Средиземном море кап. 1-го ранга Хмелевским. В рапорте от 31 декабря 1899 года он отмечал: “При осмотре мореходной канонерской лодки “Гиляк”… мною было замечено следующее: Значительная слабость механизмов – настолько большая, что при водоизмещении лодки в 1250 т. вместо 963 т. после двух – трёхдневного перехода всё уже начинает хлябать и приходится неустанно подтягивать гайки. Также было небольшое повреждение рефрижераторной машины, но средствами Пирейских заводов оно исправлено, хотя и не капитально. Помещение для команды достаточно, но слишком мало иметь всего только две лазаретных койки. Устроенные переговорные свинцовые трубы совершенно не удовлетворяют своему назначению. Употребление труб ничем не обшитых и соприкасающихся с металлом корпуса на иностранных судах давно отставлено и является анахронизмом. Следовало бы заменить телефонами или что ещё лучше новыми изолированными переговорными трубами большего диаметра, иначе ныне имеемые являются только лишним грузом. В визирной рубке имеется только одна переговорная труба для передачи приказаний только в штурманскую рубку, при таком устройстве она совсем не удовлетворяет своему назначению. Если нужно туда ходить командиру при проходе реками, то желательно, чтобы все приборы управления судном были выведены в неё, кроме того, необходимо иметь дверь для входа в мачту непосредственно с верхнего мостика. Устройство же 900 пудовой мачты только для установки двух пулемётов и боевого фонаря слишком громоздко и тяжело для такого малого судна”{22} . Как видно из рапорта, все замечания относились к недостаткам в конструкции лодки, сам же переход “Гиляк” совершил успешно, пройдя более 4000 миль, в том числе более 1000 миль в условиях осенней штормовой Атлантики, что было серьёзным испытанием даже для более крупных океанских крейсеров. Высшее морское командование с большим вниманием (скорее даже с волнением) следило за переходом лодки на Дальний Восток. 31 мая 1900 года “Гиляк” прибыл в Порт-Артур и как раз как нельзя вовремя – в Китае начиналось знаменитое восстание “боксеров”. На следующий день лодка уйдёт из Порт-Артура в Таку, где присоединится к международной эскадре. Вскоре ей придётся отличиться при взятии фортов Таку, но об этом речь будет уже в следующей главе. Литература и источники 1 Афонин Н.Н. Канонерская лодка “Гиляк” //Судостроение Л., 1987. №3. с.57. 2 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1.Д. 1153 лл. 1-8. 3 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 лл. 11 об,-13. 4 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 лл. 13 об. 5 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 лл. 14 об. 6 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 лл. 15. 7 Мельников P.M. История отечественного судостроения. Т. 111. СПб., 1996. с. 230-231. 8 Российский императорский флот. 1896-1917. М., 1993. с. 224. 9 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.125. 10 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.126. 11 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.126 об. 12 Афонин Н.Н. Канонерская лодка “Гиляк” // Судостроение Л., 1987. №3. с.59. 13 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.125. 14 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.131. 15 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л. 137. 16 Афонин Н.Н. Канонерская лодка “Гиляк” // Судостроение Л., 1987. №3. с.59. 17 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.247 об. 18 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.248 об. 19 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.247 об. 20 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.247. 21 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 л.266.' 22 РГА ВМФ. Ф. 421 Оп. 1. Д. 1153 лл.268-268. Глава II Служба

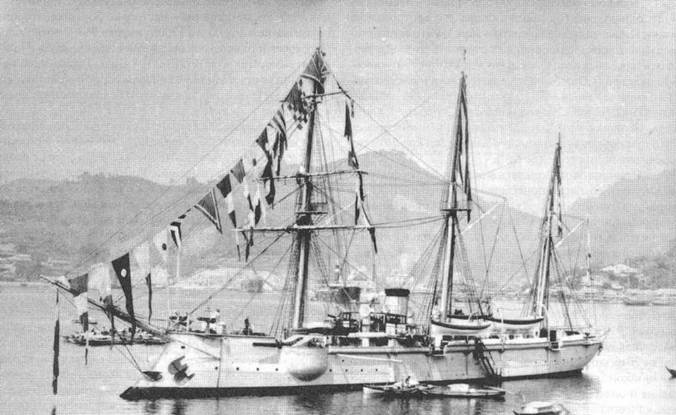

Канонерская лодка “Кореец” Часть I 1880-1903 гг.

Итак, первыми на Дальнем Востоке начали службу “Сивуч” и “Бобр”. Они приняли самое активное участие в изучении северной части Тихого океана и сопредельных морей, которые в 80-е годы XIX века для европейских моряков во многом оставались областями малоизученными. Кроме того, лодки периодически служили стационерами в портах Китая и Кореи и привлекались для защиты лежбищ котиков от браконьеров (ими были главным образом американцы). Стационеры в то время играли важную роль в политике, показывая своим присутствием правителям восточных стран решимость страны, их пославшей, защищать своих подданных и свои интересы силой оружия. Да и дипломаты себя чувствовали спокойнее, когда у них под боком находилось военное судно с вооруженным экипажем. Например, когда с ноября 1885 года в Чемульпо, который был морскими воротами столицы Кореи Сеула, отсутствовали русские корабли, стали быстро распространяться слухи о том, что Россия боится послать свои корабли в этот порт или не имеет по какой-либо причине на это права. Министр иностранных дел Ы.К. Гире вынужден был обратиться с просьбой к командующему Тихоокеанской эскадрой контр-адмиралу А. А. Корнилову для поддержания политического значения и престижа чаще направлять корабли в этот порт{1} . Управляющий Морским министерством Чихачев, лично отдал приказ посылать ежемесячно одно из небольших военных судов в Чемульпо. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно