|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дредноуты Балтики. 1914-1922 гг. | Автор книги - Игорь Цветков

Cтраница 3

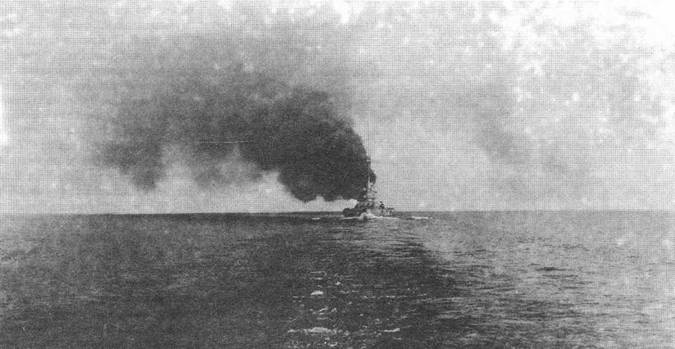

Линкор “Гангут’ во время стрельбы из орудий главного калибра 5 декабря после проведения воздушной разведки отряды прикрытия и постановки вышли в море и в 15 ч 45 мин соединились на рейде о. Эре. Северо-западный ветер не превышал 4 баллов, море было спокойным, видимость средняя. Погода благоприятствовала минной постановке. С наступлением темноты эсминцы противолодочного обеспечения вернулись в базу. Как и в прошлой операции, корабли в полной темноте благополучно пересекли немецкие дозорные линии и спокойно миновали минные заграждения. Русские корабли следовали всего лишь в 20 милях от немецких крейсеров, возвращавшихся с минной постановки у Люзерорта, но от выполнения задачи не отказались. В 7 ч 55 мин 6 декабря отряды подошли к месту назначения. Отряд прикрытия во главе с линкорами “Гангут” и “Петропавловск” занял позицию к западу от заданного района, а крейсера, образовав строй двойного уступа, в 8 ч 30 мин по сигналу командующего эскадрой начали ставить мины. В правой колонне следовали крейсера “Богатырь” и “Рюрик”, а в левой — “Олег”, “Баян” и “Адмирал Макаров”. Поставив в две линии 700 мин, корабли в 10 ч 15 мин завершили операцию и 7 декабря 1915 г. благополучно прибыли в Ревель. 13 января 1916 г. на этом заграждении подорвался немецкий легкий крейсер “Любек”, потеряв ход и управление. Главная задача, стоявшая перед Балтийским флотом в кампании 1915 г., — не допустить германский флот в восточную часть Финского залива — была выполнена, несмотря на то что германское командование, пользуясь пассивностью английского флота, неоднократно перебрасывало с Северного моря основные силы своего флота для создания численного превосходства. Высокую доблесть и боевую выучку проявили экипажи русских кораблей. Однако морское командование не сумело полностью раскрыть возможности Балтийского флота. Новейшие линейные корабли “Гангут”, “Севастополь”, “Петропавловск”, “Полтава” практически бездействовали и использовались только для прикрытия минных постановок. Неудачи германского флота в кампании 1915 г. во многом определили характер его действий в следующем году. Не планируя наступательных действий на приморском стратегическом направлении Восточного фронта, германское верховное командование в конце кампании 1915 г. отозвало с Балтики корабли “Флота открытого моря”, чтобы усилить военно-морские силы, направленные против англичан. Поэтому штаб Балтийского флота считал маловероятным прорыв германского флота в Финский залив. В начале 1916 г. Балтийский флот перешел в оперативное подчинение непосредственно Ставке, при которой был создан Морской штаб. На кампанию 1916 г. перед Балтийским флотом была поставлена задача не допустить проникновения противника к востоку от Центральной минно-артиллерийской позиции в Финском заливе. На основании этой директивы был разработан план, состоявший из двух частей; оборонительной и наступательной. Вторая часть плана сводилась “к уничтожению всякой более слабой части неприятельского флота и всех коммерческих его судов каждый раз по выходе их в море”. К решению этой задачи были привлечены эскадренные миноносцы типа “Новик”. Линейные корабли в боевых операциях флота не участвовали, хотя теперь командующий флотом мог использовать их по своему усмотрению. Почти весь 1916 г. линкор “Гангут” простоял на Гельсингфорсском рейде. Командир линкора капитан 1 ранга М.А. Кедров (вступил в должность вместо капитана 1 ранга Н.М. Григорова 12 июня 1915 г.) получил чин контр-адмирала и был назначен начальником Минной дивизии. “Гангутом” стал командовать капитан 1 ранга П.П. Палецкий (1877-? гг.). До этого он был старшим офицером на линкоре “Слава”, командиром эскадренных миноносцев “Расторопный”, “Финн”, в 1914–1915 гг. командовал эскадренным миноносцем “Новик”, сменив на этом посту капитана 1 ранга Д. Н. Вердеревского. Наступила зима 1915/16 г. Линейный корабль “Гангут” вместе с другими линкорами вновь вмерз в лед Гельсингфорсского рейда. Корабли замаскировали, побелив известью, установили телефонную связь с берегом. Начались строевые занятия, ремонт механизмов. Молодые матросы под руководством офицеров изучали уставы, оружие и корабельную технику.

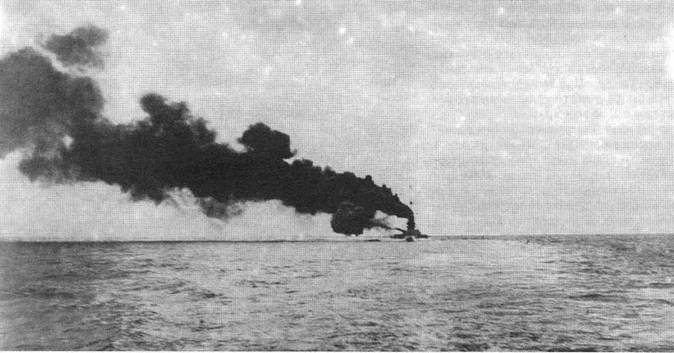

“Гангут” в боевом походе Революционное выступление моряков “Гангута”

Империалистическая война обнажила все противоречия самодержавного строя. Неудачи на фронте и хозяйственная разруха вызывали острое недовольство трудящихся. С самого начала войны царское правительство запретило деятельность большинства профсоюзов, часть рабочих перевели в разряд военнообязанных и установили для них воинские порядки. Тысячи большевиков были брошены в тюрьмы, отправлены на каторгу и в ссылку. Около 40 % кадровых рабочих, и прежде всего революционно настроенных, было мобилизовано в армию и на флот. В 1914 г. на Балтийском и Адмиралтейском заводах в Петрограде еще достраивались линкоры “Петропавловск”, “Севастополь”, “Гангут” и “Полтава”. Экипажи этих кораблей вместе с рабочими устанавливали электродвигатели, трансформаторы и другое оборудование, прокладывали электрические и телефонные линии. “Вся наша команда, — вспоминает бывший матрос с “Гангута” Д. И. Иванов, — быстро сдружилась с электриками, слесарями, кузнецами Адмиралтейского судостроительного завода, прониклась их настроениями и мыслями. Рабочие стали приглашать матросов на митинги и сходки, где выступали представители Петербургского комитета партии”. В июле, еще до начала войны, рабочие Адмиралтейского завода совместно с путиловцами, балтийцами и рабочими Франко-Русского завода провели политическую забастовку. Среди матросов “Гангута” и “Полтавы” вели пропаганду большевики В.В. Дубровин, С. А. Деменков и Т.П. Малютин. Министр внутренних дел еще в начале 1914 г. с тревогой сообщал морскому министру о том, что “центры революционной пропаганды во флоте направляют все усилия к проникновению под видом рабочих на строящиеся военные суда партийных лиц и пропагандистов для того, чтобы они, как это было на судах “Севастополь”, “Полтава”, “Гангут” и “Петропавловск”, могли бы вести среди команды планомерную революционную пропаганду”. Однако подъем революционного движения на флоте, наметившийся в 1914 г., с началом войны затормозился. Это явление отмечалось не только на Балтийском флоте, оно было характерно для России в целом. Значительная часть населения страны поддалась буржуазношовинистической пропаганде, развернутой аппаратом государственной власти, буржуазными и соглашательскими партиями. На Балтийском флоте война вначале также вызвала национал-шовинистические настроения среди личного состава кораблей и частей. Приказ командующего флотом адмирала Н.О. фон Эссена о начале военных действий был встречен матросами и солдатами криками “ура!”. Матросские массы стремились идти в бой, выражали недовольство неудачами на фронтах и пассивноетью флота, особенно больших кораблей — линкоров и крейсеров, которые почти не выходили за пределы Центральной минно-артиллерийской позиции. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно