|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - “Цесаревич” Часть I. Эскадренный броненосец. 1899-1906 гг. | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 33

Но промахи, к несчастью, совершались даже и при С.О. Макарове. При исключительных талантах и организаторских способностях ему, однако, было не под силу преодолеть мощную стену рутины, сложившуюся за предшествующие периоды истории флота. Задавленный грузом вставших перед ним проблем, он, по-видимому не успел оценить тот огромный шанс на уравнивание сил, который ему предоставляли японцы своими попытками бомбардировать стоянку флота в гавани. Стоило лишь силами всех уцелевших броненосцев организовать сосредоточенный огонь по пытавшимся обстрелять Порт-Артур японским кораблям, и состав сил двух флотов мог бы уравняться после первой же попытки японской бомбардировки. Меры были приняты, но недостаточные. Особенно несовершенной была система корректировки огня с береговых постов и способы передачи целеуказаний. Слишком много энергии адмирал затратил на достижение своей главной цели — подготовку выхода эскадры для боя с японским флотом. Перекидная же стрельба оказалась отодвинута на второй план. И поэтому в первой такой стрельбе 9 марта участвовали только два корабля: "Ретвизан" и "Пересвет". Но даже и при этой ограниченной по возможности стрельбе японские корабли оказались на краю гибели. Каждую минуту очередной навесной снаряд русских броненосцев мог поразить жизненные части кораблей противника. Отчаянно маневрируя и даже пятясь назад, японцы поспешили уйти из-под столь неожиданно настигавшего их ответного обстрела из-за гор, окружавших гавань. Как не хватало в тот момент снарядов "Цесаревича" и других броненосцев! Но пушки лучшего броненосца эскадры в тот день безмолвствовали, хотя кессон у борта не мог мешать его стрельбе. Правда, С.О. Макаров поразил японцев совершенным в тот день выходом всего флота в море, заявив, что не намерен уступать его противнику. Это была большая моральная победа. Но несравненно больший эффект имел бы факт материальных потерь, которые японцы могли бы понести в тот день от перекидной стрельбы из гавани.

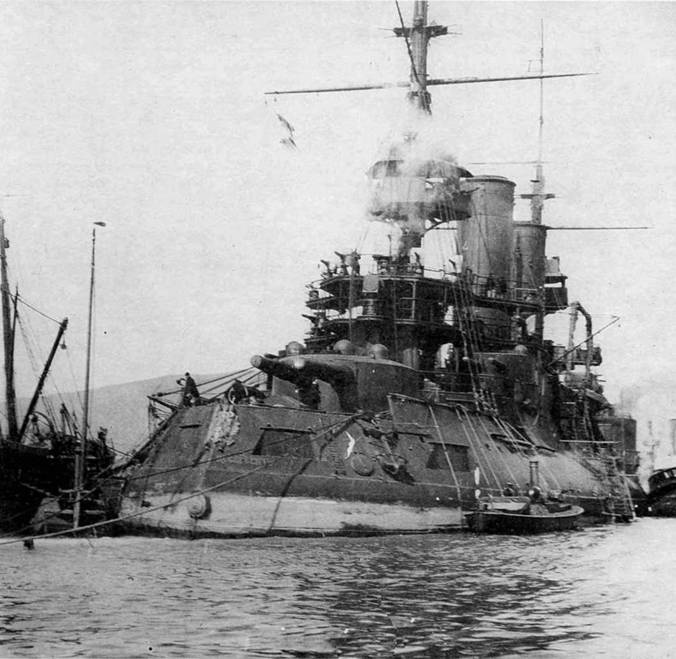

У борта "Цесаревича". Портовое судно "Могучий" откачивает воду из кессона Второго промаха судьба адмиралу не простила. Недооценка минной опасности, и недоработка штабных чинов, не настоявших перед адмиралом на тралении фарватера (где ночью были видны японские миноносцы) привели к тому, что с адмиралом и всем его делом возрождения флота было покончено утром 31 марта 1904 г. С этого дня генерал-адъютант Алексеев и его достойный начштаба Витгефт прямой дорогой, несмотря на героизм и самоотверженность моряков, повели флот к гибели. Возможности сосредоточения огня по одиночным японским кораблям остались неосуществленными и при третьей их перекидной стрельбе, состоявшейся 2/15 апреля 1904 г. На 190 снарядов, выпущенных крейсерами "Ниссин" и "Кассуга" русские ответили всего-то 34. 28 снарядов выпустил "Пересвет", 3 "Севастополь", 2 "Полтава" и 1 "Победа". Даже мысль об отмщении за "Петропавловск" не подвигла генерал-адъютанта к решительному и ожесточенному нападению на визитеров. Владевший всеми порт-артурскими "флотоводцами" синдром "неделания" явил себя в этот день во всей его непристойной наготе. Не захотели воспользоваться даже тем уроком откренивания (для повышения дальности стрельбы) который японцы преподнесли в той стрельбе. "Цесаревичу" вместо практики стрельбы, в которой он так нуждался, и на этот раз боевой задачи не поставили. И лишь его катерам досталось поручение на внешнем рейде — обследовать и затралить японские мины на месте гибели "Петропавловска". Отмеченная белой вехой, словно погребальным крестом, японская минная банка две недели таила секрет катастрофы. Траление 14 апреля, выполняли два катера "Цесаревича" под командованием лейтенанта А.А. Щетинина и мичмана А.Н. Сполатбога. После нескольких галсов часть банки удалось нащупать, одна из мин всплыла. При буксировки трала снайтовленными борт-о-борт катерами в расстоянии 60 м последовал взрыв группы мин, уничтоживший и ранее всплывшую. Минный квартирмейстер 2 статьи Нечаев успел вовремя заметить, как служивший поплавком трала анкерок ушел в воду. Стало ясно, что в трале осталась еще мина. Катера разошлись и мина всплыла за кормой одного из них. Но расстрелять мину на сильной зыби не удалось. Это сделал комендор Матвеев с вызванного на помощь третьего катера под командованием лейтенанта В.К. Пилкина. В тралении 18 апреля явственно обнаружилась и шедшая с глубины "масляная струя", обозначавшая точное место гибели "Петропавловска". Подтвержденное катерами "Цесаревича" наличие минной банки, погубившей "Петропавловск", побудило наместника приказом № 21 от 16 апреля признать траление как постоянный род деятельности флота. "Как наиважнейшее дело" оно было поручено начальнику обороны рейда и входа в Порт-Артур, которым был недавно прибывший из Черного моря контр-адмирал М.Ф. Лощинский. Непосредственное руководство работами и наблюдение за ними возлагалось на командира заградителя "Амур" капитана 2 ранга Ф.Н. Иванова 6-го. В его распоряжение назначались минные крейсера "Всадник" и "Гайдамак", а также паровые катера "Цесаревича", которые в связи с этим особым назначением от сторожевой службы освобождались. Очень скоро эти скромные тральные силы начали отставать от размаха постоянно усиливающейся минной угрозы:; Но В.К. Витгефт не делал решительных шагов по превращению траления в новый род боевых сил флота, способных уверенно прокладывать кораблям путь через мины. Это ограничивало возможность активных действий флота и служило для начальника эскадры поводом для оправдания его бездеятельности и безынициативности. Решительно отвернулись и от дара судьбы, когда командир заградителя "Амур" выдвинул смелый план постановки мин и столь же смело его осуществил. В.К. Витгефт не разрешил постановку мин в значительном удалении от берега, хотя это дискредитировало идею постановки мин на путях маневрирования японских кораблей перед Порт-Артуром. Но Ф.Н. Иванов не посчитался с запретом. Мины встали где надо. 1 мая на этих минах подорвались (и один тут же затонул) два японских броненосца. Выйди русские корабли немедленно в море, и участь японского отряда была бы решена. Но В.К. Витгефт не захотел реализовать тот огромный подъем духа, который вызвала на эскадре японская катастрофа. Корабли остались в гавани. Шанс ударить по врагу в самом его уязвимом месте — по начавшим высадку транспортам и кораблям охранения — использован не был. В.И. Семенов в "Расплате" убеждал, что это было вполне возможно. Хуже того, вообразив себя героями севастопольской обороны, оставленные наместником в Порт-Артуре адмиралы начали деятельно разоружать флот. Их пустые души нимало не смущались тем финалом, какой в итоге разоружения постиг флот в Севастополе. Ничем не отразились в их сознании ни воинская честь, ни великие заветы предков, ни элементарное предвидение. Все эти, как откровенно выразился о них адмирал Г.П. Чухнин (1848–1906), "пещерные адмиралы" ни в какую не желали понять, что исход войны с Японией решается на море и что без флота победа невозможна. Но директива наместника, данная им в день бегства из Порт-Артура, освобождала от долга совести и чести. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно