|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - “Цесаревич” Часть I. Эскадренный броненосец. 1899-1906 гг. | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 12

Случалось, что изменения в проекте принимались МТК через голову комиссии, а ее об этом даже не уведомляли. И только когда Д.А. Голов, следуя спецификации, забраковал трубы экономайзеров, которые вместо 51 мм имели диаметр 70 мм, в ходе разбирательства выяснилось, что отступление от проекта завод допустил с разрешения МТК. Так было сделано по опыту императорской яхты "Штандарт" в связи с предложением завода Бельвиля. Увеличение диаметра труб обосновывалось необходимостью обеспечения более надежной заделки трубок в коробках экономайзеров. И здесь "Цесаревичу" повезло. Привычка к легковесным подчас решениям, основанным лишь на экспертных оценках, но не на расчетах и проработках, привела МТК к одному из таких парадоксальных решений в судьбе тех же экономайзеров. Кому-то они показались слишком сложными и неудобными. И вот, как водится, в одночасье созрело решение об их ликвидации. Не посчитались даже с мнением командира того же "Штандарта" об отсутствии дыма и пламени из труб и несомненном сбережении топлива, достигаемом применением экономайзеров. По счастью, "Цесаревич" и "Бородино", имевшие уже слишком большую готовность по механизмам, из-под действия этого решения были выведены. Благодаря этому они в последующей службе отличались в сравнении с той же "Славой" более экономичным расходом топлива. Не лучшим образом решилась и главнейшая для корабля проблема — выбор конструкции башенных установок. Посвященный этому журнал МТК по артиллерии № 115 от 21 декабря 1899 г. содержал обширный перечень (43 листа) частных замечаний, но был лишен главного — сопоставления с мировым уровнем и сравнения башен "Цесаревича" с башнями тогда же строившихся броненосцев "Ретвизан", "Князь Потемкин-Таврический" и "Бородино". Никаких следов комплексного подхода в журнале не видно. Степень новизны и совершенства башен оставались не выявленными, конкретные показатели отсутствовали. Последовавшие частные усовершенствования не могли исправить главные недостатки башен — сильную затесненность подбашенного пространства (результат борьбы фирмы за уменьшение веса брони), крайнюю усложненность механизмов. Все это оборачивалось неудобствами обслуживания, снижением надежности и скорости стрельбы, в которой русский флот и так уже отставал от мирового уровня. Об этом В.А. Алексеев (1858–1915) дал исчерпывающее понятие в работе "Скорость стрельбы" (С.-Пб., 1903). Не удалось избежать и перегрузки по вине заказчика. Вместо вписанных в контракт 280 010 вес русских пушек со стайками составлял 296 718 кг. Далекой от выявившейся лишь во время войны проблемы защиты башенной прислуги от отравления продуктами сгорания пороха были рекомендации МТК об обеспечении стрельбы при герметически закрытых амбразурах. О том, в какой атмосфере в условиях боя должна при этом находиться прислуга (особенно в тесных башнях 152-мм орудий) задуматься было некому. При редких в русском флоте стрельбах и весьма неторопливом ее темпе проблема просто не могла себя обнаружить. Бесследно в песок равнодушия канули и замечания о сомнительности внешне элегантной конструкции мамеринца в виде двух вставленных одно в другое колец из швеллерного профиля. Заклиниваясь при взрыве снаряда, они оказывались наглухо (без всяких шансов на быстрое исправление) выведенными из строя. Не было принято мер и по поводу весьма важного опасения МТК о возможности заклинивания башни при ее оседании (бояться этого заставлял скандальный случай такого рода на "Полтаве"). Сохранилась также и (весьма по-французски) безответственная конструкция невысокого, но достаточного, чтобы накрепко заклинить башню, фальшборта. Он вплотную, словно умышленно поставленная круговая ловушка, охватывал основания 152-мм башен. Эта нелепая конструкция, весьма здраво ликвидированная в ходе постройки некоторых кораблей отечественных проектов, хорошо видна на фотографиях "Цесаревича" времен войны с Японией. Принуждать приходилось фирму и к установке (по примеру проекта Путиловского завода) электрических приводов вертикального наведения 305-мм орудий. Вопреки четким указаниям контракта фирма от этой своей обязанности упорно пыталась уклониться. Снабдив "Цесаревич" далеко не совершенными французскими башнями, МТК в дальнейшем каким-то образом сумел пройти мимо некоторых присущих им полезных конструктивных решений. Корабль оказался единственным, на котором по примеру "Сен-Луи" рубки башенных командиров, хотя и выполненные из литой стали, имели толщину такую же — до 51 мм, какая была принята и для рубки комендоров. На всех же остальных кораблях, строившихся в то же время в России, по указанию П.П. Тыртова следовать примеру "Цесаревича" не стали. "Легкие откидные колпаки", признанные более удобными для создания командиру свободного кругового обзора (свое слово сказала, конечно и "экономия") на всех остальных новых броненосцах (не исключая и черноморского "Потемкина") грозили командирам смертью. Так оно и случилось в Цусиме. Тактически и конструктивно оправданным изменением стало исключение из состава вооружения броненосца предусматривавшихся Программой двух надводных минных аппаратов. Несмотря на явно несоразмерные дальности действий в сравнении с артиллерией (300–600 против 13000 м) мины Уайтхеда на больших кораблях признавались необходимыми как крайнее средство самообороны. Решимости отказаться от них ни у кого не хватало. После выполненного заводом целого ряда мучительных проектных проработок (с переносом аппаратов с одной на другую вышележащую палубы и с вариантами разного рода броневой защиты) МТК пришлось от этих аппаратов отказаться. Слишком уж непомерными получались издержки, включавшие такую циклопическую работу, как прорезание для этих аппаратов отверстий в бортовой броне, устройство в ней яблочного шарнира для поворота трубы. При низком расположении аппараты черпали бы воду своими выдвинутыми из брони совками, при высоком — палубой выше — попадали в зону действия конуса газов при стрельбе из 152-мм орудий.

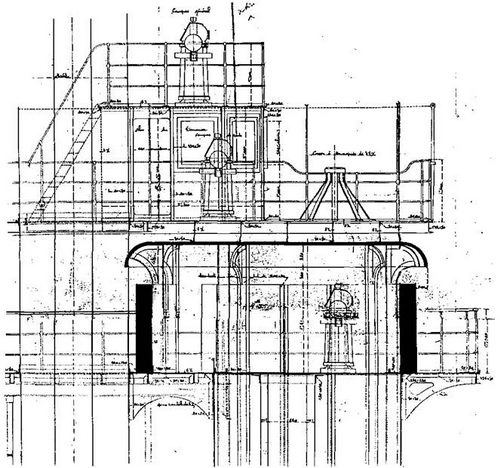

Броненосец “Цесаревич” (Продольный разрез боевой и ходовой рубок) Велик был и перечень сопутствующих переделок — перепланировка кают, отказ от ручного действия шпиля, установка дополнительного местного бронирования. Водоизмещение по расчетам фирмы грозило увеличиться на 77 т, осадка на 4,5 см, а дополнительные расходы на 220000 франков. Доклад МТК с обоснованием отказа от аппаратов управляющий морским министерством одобрил 20 октября 1899 г. Такого рода мучительных изысканий потребовала и проблема установки сетевого заграждения. Фирма добросовестно перебрала все возможные варианты крепления башмаков для шестов сетей (выше или ниже палубой) способов закидывания шестов (в нос или корму), их крепления по-походному (горизонтально или вертикально) и укладки самих сетей (на особых полках или подвязывая под шесты). Но от необходимости отжига брони для крепления башмаков и других деталей крепления уйти не удавалось, что большой беды это не составляло (известны способы почти точечного местного отжига закаленной поверхности броневой плиты) струей газа или электрическими приборами. Такую проблему решали по другую сторону океана — на заводе В. Крампа в Филадельфии. Но "Цесаревич" и здесь оказался на особом положении. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно