|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - "Слава". Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 96

Лишь про себя, наверное, подивившись редкостной военной простоте командира "Славы", С.К. Ратник, во избежание недоразумений, просил Управляющего о предписанном им сроке готовности "Славы" дать знать во все структуры ведомства. Действительно, 1 октября, за день до ухода из Либавы эскадры З.Р. Рожественского, из ГМШ было получено предписание заводу с приказанием Управляющего "Славе" быть готовой к дальнему плаванию весной 1905 г., а осенью сего года перейти для окончания работ в Кронштадт. Рутина же совершавшихся на корабле событий была гораздо безрадостней и прозаичней. На нем в конце сентября обдумывали одну интереснейшую инициати- [ ву командира. Исходила она от старшего офицера броне- { носца капитана 2 ранга К.И. Дефабра (1863-?). Офицер ; редкой образованности, он обладал обширным артиллерийским (в 1901 -1903 гг. состоял в комиссии Морских артиллерийских опытов МТК) и строевым опытом (старший офицер броненосца "Пересвет" в 1903-1904 г.). Нелепые законы морского ценза не позволяли ему реализовать в Порт-Артуре накопленный перед войной опыт. Старшим офицером на "Славе" он состоял почти весь | 1904 г., когда 13 декабря был назначен артиллерийским j офицером по Новому судостроению в С.-Пб порту. Оставаясь на "Славе" за командира. К.И. Дефабр обратился к С.К. Ратнику с предложением "снять тяжеловесные битенги (так писали в то время – Авт.) в носовом помещении ввиду их бесполезности и вместо того забронировать две совершенно беззащитные головы элеваторов, выходящих на верхнюю палубу". Сообщая об этой инициативе "Славы", С.К. Ратник в докладе Управляющему Морским министерством от 18 сентября 1904 г. напоминал о том, что на броненосце "Победа" забронирован был (от бортов листом 2 дм, с носа и с кормы 1 дм) только один элеватор на 19 шпангоуте между жилой и батарейной палубами. "Головные же части элеваторов, выступавшие над навесной палубой, ни на этом броненосце, ни на других такого же типа не были забронированы. Что касается броненосцев типа "Бородино", то их элеваторы забронировали между броневыми палубами листами на протяжении среднего каземата". Не вдаваясь в причины произошедшей более чем странной проектно-инженерной тактической аномалии, С.К. Ратник в своем докладе добавлял, что, "по словам старшего офицера "Славы" капитана 2 ранга Дефабра, в Порт- Артуре на всех судах головные части элеваторов забронированы цепями". Решение по этому вопросу С.К. Ратник предоставлял на усмотрение Управляющего, а тот, естественно, по принадлежности "спустил" ее на МТК. Здесь Н.Е. Кутейников своему помощнику Н.В. Долгорукову 24 сентября поручил составить доклад, а также "исследовать необходимость забронировать указываемые элеваторы". Из доклада, представленного управляющему 28 сентября 1904 г., следовало, что еще в 1901 г. убрать битенги предлагал бывший командир броненосца "Победа" капитан 1 ранга Д.С. Черкасс (1846-?). МТК тогда отозвался следующим заключением: "Только многократные факты, доказывающие излишество таких битенгов, могли бы убедить Комитет отказаться от их установки на судах". Говорилось также, что "комитет не может себе представить, как в критических обстоятельствах удержать судно на волнении связью якорного каната с таким сложным механизмом, как шпиль, держащим и действующим только на основании трения, а также связью якорного каната с палубными стопорами, которые представляют из себя сравнительно слабое средство и при неодинаковости их натяжения на том же канате могут пострадать по очереди". Проще говоря, МТК не был уверен в держащей силе шпиля и недавно начавших применяться палубных стопоров Легофа, а надежную стоянку на якоре в штормовых условиях считал возможным обеспечить лишь с помощью намертво заделанного в палубу битенга.

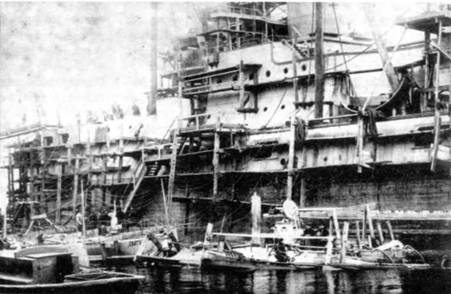

"Слава" во время достройки на Балтийском заводе. Лето 1904 г. Иных способов удержания корабля на якоре, вроде элементарных, равнопрочных с якорь-цепью цепных стопоров, о которых студентам Ленинградского кораблестроительного института (и автору в том числе) в своем курсе судовых устройств говорил всеми любимый "дед" Борис Викторович Яшуржинский (1890-1961), тогдашнее кораблестроение, очевидно, еще не знало, или, может быть, как случилось с втягиванием каната в клюз, знать еще не хотело. Напоминали Ф.К. Авелану и о том, что в журнале МТК № 32 от 24 апреля 190I г. он инициативу командира "Победы" отверг резолюцией: "Корабль уже построен, и никаких переделок я не допускаю". А потому МТК и теперь полагал основательным подтвердить свое высказанное в 1901 г. мнение о необходимости сохранения на кораблях полезных и незаменимых битенгов. Бронирование головных частей элеваторов 75-мм патронов признавалось, конечно, полезным, но "ввиду перегрузки броненосцев, однотипных со "Славой ", комитет полагал необходимым "воздержаться от применения такого бронирования". Вопрос же о битенгах, по мнению подписавших доклад Ф.В. Дубасова и Н.Е. Кутейникова, было бы полезно, как относящийся к области морской практики, вынести на обсуждение собрания адмиралов. Ф.К. Авелан без раздумий на журнале начертал: "Битенги оставить". Нередко произносившиеся Н.Е. Кутсиниковым строгие заклинания против перегрузки во всю его руководящую карьеру самым дружеским образом уживались с собственными инициативами МТК, который эту самую перегрузку не переставал наращивать самым вульгарным образом. Именно такой "творческий тандем" с взятыми под защиту битенгами составила самая, наверное, последняя инициатива МТК, явившаяся ни раньше, ни позже как к исходу завершавших работ над серией броненосцев типа "Бородино". И состояла она в устройстве той самой продольной переборки, которую было решено установить взамен тамбуров, предлагавшихся А.Н. Крыловым. Логика технического прогресса и нарождавшаяся новая тактика уже тогда настоятельно указывали (и война это подтвердила в первые же дни) на несовременность пушек 75-мм калибра. Еще в пору обсуждения проектов типа "Цесаревич" З.П. Рожественский высказывался за ликвидацию этих пушек, но сам же он, став командующим эскадрой и зная об огромной перегрузке кораблей, на этот смелый шаг не решился. И вот теперь вместо ликвидации неэффективных пушек к их бесполезному грузу предлагалось добавить груз переборки. Заменить ее вполне могли предлагавшиеся А.Н. Крыловым тамбуры. Едва ли не более тягостным, чем переборка, оказывалось еще полагающееся при ней "приданое". По оценке и.д. Главного инспектора морской артиллерии А.С. Кроткова, устройство переборки, вызывая ухудшение подачи, могло быть допущено при выполнении четырех условий: 1) добавление по одному подносчику к каждой 75-мм пушке, 2) устройство ответвления путей подачи через дверь в переборку, 3) освещение в образуемых переборкой отделениях, 4) изменение расписания обязанностей комендоров. Тем не менее журналом № 63 от 4 октября 1904 г. устройство переборки на "Славе" было одобрено, а ГУКиС предложено выдать Балтийскому заводу наряд на выполнение этой работы. Бюрократия даже на переломе войны (эскадра в Порт-Артуре уже заняла позиции для ее безнаказанного расстрела японской осадной артиллерией) свято блюла незыблемость делопроизводства. Об условной типичности серии, в которой каждый строитель по-своему планировал внутреннее расположение помещений, еще раз напомнило все еще не решенное размещение операционного пункта. Еще при постройке "Князя Потемкина-Таврического" и броненосца "Ретвизан" МТК утвердил обширные технические требования для устройства операционного пункта и его размещения с удобными подходами и под защитой брони. На "Славе" установка уже полученного оборудования задерживалась нерешенностью вопроса о том, будет ли через операционное помещение проведена большая вентиляционная труба. Не желая больше терять время, наблюдавший за работами флагманский доктор Балтийского флота статский советник Р.И. Гловецкий (1853-?) из двух не отличавшихся удобствами вариантов предложил остановиться на размещении операционного пункта над машинным люком, где, правда, придется предусмотреть усиленную вентиляцию. Этот проект, согласованный со строителем К.Я. Авериным, в МТК утвердили 4 декабря 1904 г.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно