|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Образцовые броненосцы Франции. Часть II. “Карно” (1891-1922) | Автор книги - Николай Пахомов

Cтраница 16

Ижорская плита из обыкновенной стали на втором выстреле дала трещины и на третьем раскололась. Иными словами, механизмы и погреба “Карно"’ были практически неуязвимы для любых снарядов противника, тем более, что под броневой палубой была устроена противоосколочная 20-мм палуба, покрывавшая центральные отделения броненосца на длине 97 м. Верхний пояс. Выше главного пояса, также по всему периметру корабля, шла тонкая броня из специальной стали, защищающая “батарею”, толщиной 100 мм на двухслойной (2x10 мм) обшивке борта. Эта броня, опиравшаяся на батарейную палубу, на всём своём протяжении была высотой 1,15 м, но от шпангоута № 34 начинался её плавный подъём и у форштевня высота верхнего пояса достигала 2 м. Верхний пояс скрывался под водой при крене 9°. Эту броню поставляли те же заводы, что и броню главного пояса. Коффердам. С внутренней стороны вдоль 100-мм пояса шёл коффердам - пояс бортовых водонепроницаемых клеток. Раньше эти клетки заполнялись целлюлозой, разбухавшей, как считалось, при получении пробоины и закрывавшей собою брешь. Но ко времени составления программы от использования целлюлозы флот окончательно отказался, почему в программе отказ был зафиксирован в категоричной форме. Причина? После ряда наблюдений оказалось, что целлюлоза, даже немного подмоченная, портится от окислов металла и теряет все свои свойства водонепроницаемости, пробовали отсеки предварительно тщательно прокрашивать по три и более число раз, но, несмотря на это, раз подмоченная, она после некоторого времени неизбежно начинала разлагаться. Коффердам на “Карно” оставался пустым. Аналогичный коффердам шёл между броневой и отражательной палубами. Башни. После всесторонних опытов броню орудийных башен и их поданных труб на французских броненосцах было решено крепить непосредственно к двухслойной рубашке. При этом стыки брони между собой ничем не связываются, листы же рубашки связываются между собой и с бронёй большим числом винтов, головки которых после завинчивания срубаются. Такой способ бронирования имел большое преимущество перед прежними, как потому, что при нём меньше диаметр, а, следовательно, и вес брони, так, главным образом, потому, что при ударе, как показали опыты, винты в меньшей степени отлетают и поражают предметы, расположенные внутри прикрытия.

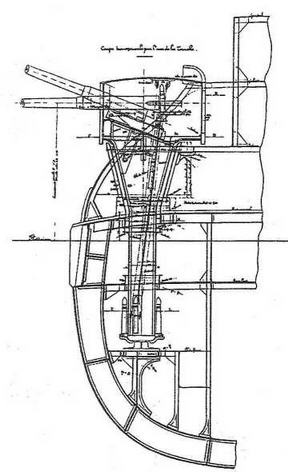

Поперечное сечение башни для 274,4-мм орудия бывшей на вооружении броненосцев французского флота

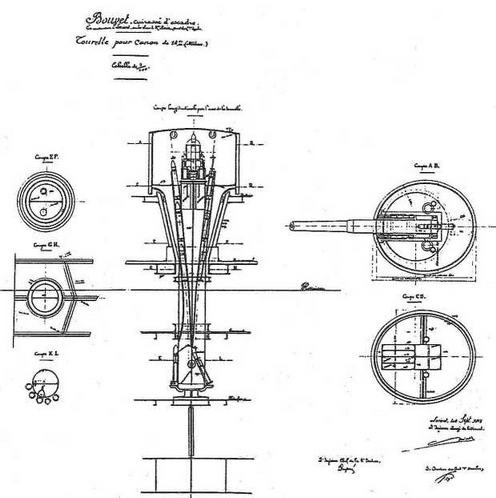

Поперечное сечение башни для 138,6-мм орудия бывшей на вооружении броненосцев французского флота Большие башни “Карно” были защищены стальной бронёй толщиной 370 мм в подвижной части и 320 мм в неподвижной части, крыша имела толщину 70 мм. Неподвижной частью башни французы называют поданную трубу, идущую от броневой палубы до орудийной башни. 14-см башни располагали вертикальной бронёй в 100 мм с крышей 20 мм. Вопреки тому, что нарисовано на схематичном сечении, опубликованном здесь, поданные трубы этих башен вовсе не защищались какой- либо бронёй, что очевидно было серьёзным слабым местом, главным образом в отношении тех, что примыкали к 27-см боковым башням в центральной части броненосца. Наконец, боевая рубка и труба, соединяющая её с центральным постом, были бронированы 230-мм сталью на 2x10-мм обшивке. Вертикальная броня была поставлена Обществом “Форж эт Асьери” в Сэн-Шамон. Поставщик башенной горизонтальной брони - “Шатийон э Комёнтри”. Вооружение. Главная артиллерия соответствовала той, которая была определена во время утверждения программы 1890 г., а именно, два 30-см (305 мм) орудия в диаметральной плоскости: погонное и ретирадное, и два 27-см (274,4 мм) орудия в боковых выступах в центре корабля. Все эти орудия находились в закрытых башнях и имели прекрасное расположение; траверзные - на той же высоте, что и на английских барбетных броненосцах, а погонное орудие находится над ватерлинией немногим выше 9 метров. Кстати, читателя не должны смущать несоответствие сантиметровых и миллиметровых значений калибров, до Первой Мировой войны официальным правилом было следующее: от 100 мм и ниже калибр измерялся в миллиметрах. Выше 100 мм реальный калибр округлялся до ближайшего значения, выраженного в сантиметрах. Министерская телеграмма в 1913 г. должна была распространить применение мм, и возможных долей мм для всех орудий. Тем не менее до этой даты, очень часто встречаем 100-мм калибр, выраженный в см. Что же касается Дирекции Артиллерии, то она предпочитала систематически использовать реальные значения, предвосхищая, таким образом, новое правило. Это не означает, что достаточно автоматически перевести в мм значения, выраженные в см; так, орудие калибром 14 см станет не 140 мм, но конечно же 138,6. Орудия крупного калибра были модели 1887 на станке с люлькой с гидравлическом наведением. Как уже известно читателю, башенные установки были заказаны Обществу Батиньоль. В целом, башня типа “с опорной подачной трубой” проекта Батиньоль представляла собой следующее: Общий вес башни поддерживался цилиндро-конической подачной трубой, сделанной из прочных стальных листов, усиленных угольниками, и имеющими в своём основании центральную опору, состоящую из мощного гидравлического пресса. Неподвижный цилиндр или “башмак пресса”, в свою очередь, опирался на усиленные связи набора корпуса корабля. В состоянии покоя вся вращающаяся система башни - поданная труба своей верхней частью опиралась на кольцевые погоны (по-французски короны трения), воспринимавшие горизонтальные усилия во время стрельбы, нижней - на башмак пресса. Один кольцевой погон крепился к подвижной части башни, другой - к неподвижному усиленному набору корпуса. При горизонтальном наведении под поршень подавалось давление, приподнимающее башню на высоту от 2 до 3 см, гидравлические приводы поворачивают башню на требуемый угол, после чего башня опускалась и следовал выстрел. Помимо приподнимания и вращения башни вертикальное наведение орудия также обеспечивалось циркулированием воды под давлением. Циркулирование и резервуары хранения обслуживались специальной вспомогательной паровой машиной, работающей на помпу с производительностью, достаточной для того, чтобы компенсировать потери в различных цилиндрах прессов во время их работы.

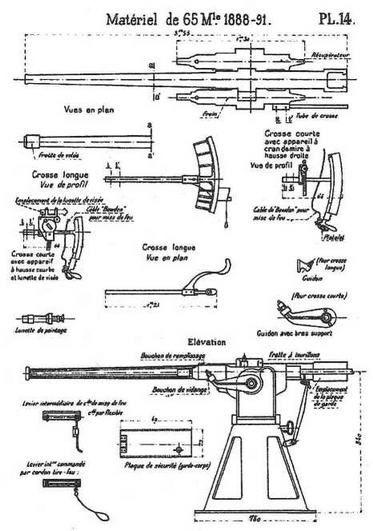

Наружный вид и детали устройства 65-мм артиллерийской установки бывшей на вооружении броненосцев французского флота “Карно” стал вторым кораблём, орудия которого оснащались винтовым затвором системы Манц. Поскольку эта система уже была подробно описана в книге о “Жорегибери”, повторяться здесь нет нужды, скажем только, что 100-килограммовый затвор открывался и закрывался вручную одним человеком. Маховик, коническая передача и бесконечный винт с успехом заменили сложные и громоздкие гидравлические приспособления. Всё это позволяло увеличить скорострельность, если бы не одно но... Все прочие операции, за исключением досылания, основывались, по-прежнему, на применении гидравлики. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно