|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - На броненосце “Пересвет". 1903-1905 гг. | Автор книги - Василий Черкасов

Cтраница 16

12 апреля я был переведен на “Пересвет”. 17 апреля. Получились донесения, что в Бицзыво японцы начали производить высадку, там собрался целый флот транспортов и вспомогательных судов, но так как берег в этой бухте очень мелок на громадное пространство и шлюпки подходить к берегу не могут, то японцы навели длиннейший мост в море, составленный из плотов (вероятно, те самые, что строились в Чифу и Вейхавейе). Высадке в Бицзыво безусловно могли бы помешать как сухопутными войсками, так и флотом, но, как в то время говорили в Артуре, что ни флот, ни армия не предпринимают ничего только потому, что от Куропаткина получено приказание нигде не мешать неприятелю высаживаться, так как чем их больше высадится на материке, тем больше мы их наберем в плен, пусть лезут как в мешок. На самом же деле как флот, так и сухопутные войска могли если не воспрепятствовать высадке, то, во всяком случае, сильно помешать и нанести им порядочный урон. Эскадра идти туда не могла, конечно, но миноносцы могли бы потопить несколько транспортов, а если бы туда были двинуты полки с артиллерией, то они могли бы порядочно смутить неприятеля. Несмотря на то что японцы не встретили решительно никакого сопротивления при высадке, они действовали крайне осторожно и даже настолько не спешили, что к железной дороге подошли только 24 апреля, когда Артур и оказался отрезанным. С 17 по 24-е, в течение восьми дней, они были в критическом положении и мы решительно ничем не пожелали воспользоваться. В Артуре же в это время происходило следующее: генерал Кондратенко с начала войны носился по всему Артуру и его окрестностям и старался, где и насколько возможно, укрепить его. Каждый день приезжал он к нам на “Севастополь” к наместнику, но все же до 17-го мало верили возможности высадки, и единственное, что было сделано, — это на всех подходах и вокруг фортов устроили искусственное заграждение в виде колючей изгороди и волчьих ям с острыми кольями. Когда 17-го узнали, что японцы действительно начали высаживаться, тут начался полный аврал, все вцепились в генерала Кондратенко, рвали его во все стороны и слушались только его советов. Жители Дальнего начали было перебираться в Артур, но генерал Стессель отдал приказ, чтобы мирные жители нисколько не тревожились, так как воюют войска, а не мирные граждане, и что неприятель их не тронет, пусть все сидят на месте. Флот предложил свои услуги по перекидной стрельбе, причем объяснили, что все пространство на 17 верст вокруг мы можем обстреливать. Генерал Белый собрал нас, артиллерийских офицеров, у себя на квартире, где, в присутствии сухопутных артиллеристов, обсуждался этот вопрос. Когда мы по карте обозначили район нашего обстрела, то оказалось, что ни одна крепостная пушка не может попасть так далеко. После подробного ознакомления с условиями нашей стрельбы, меткостью, высотой полета снарядов и прочим, несмотря на горячий протест одного артиллерийского полковника, предложение наше было принято, и мы тотчас же приступили к исполнению подготовительных работ. Оказалось, что в крепости так мало карт местности, что для нужд флота может быть уделена только одна (1 верста в дюйме)! Делать нечего, пришлось нам самим перечерчивать на кальку эту карту. Карту разбили на квадраты, разделили всю местность на девять секторов, дали каждому кораблю по сектору, в секторах выбрали наблюдательные пункты, обзавелись лошадьми, провели телефонные сети и прочее, как указано в приложении “О стрельбе по невидимой цели”.

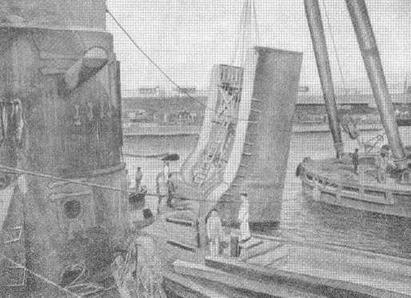

Пробоина полученная броненосцем “Победы" (вверху), и установка кессона к его борту При подсчете войск в Артуре оказалось около 30000 человек, и тогда решили, что десант наш с кораблей будет не лишним при отражении штурмов, поэтому собрали всех десантных офицеров и под руководством офицеров Генерального штаба показали все береговые форты, куда до сих пор мы не смели и носу показать. Тут впервые увидели мы те средства, которыми предполагалось защищать нашу “твердыню” — Порт-Артур. Смешно было смотреть на так называемые “форты”, “батареи” и “временные укрепления”. Отличались они друг от друга только одними названиями. Пушки, брустверы, рвы — все это было еще только в проекте, а в бетоне не было и помину. Через несколько дней после осмотра укреплений мне удалось объехать и более отдаленные окрестности Артура, Волчьи горы. Рассматривая после этого подробную карту Артура, мы в кают-компании “Пересвета” никак не могли понять, почему так странно выбраны места для главной линии фортов и укреплений. Если взять рельефную карту Артура и, поставивши одну ножку циркуля в Восточном бассейне, радиусами в 5 и 10 верст провести две окружности, то с самыми небольшими отступлениями эти круги соединят: первый - линию наших фортов, а второй вершины Волчьих гор, Дагушана и Сейгушана. Казалось бы, что такую естественную крепость нужно также естественно укрепить, то есть сделать главной линией обороны внешнюю цепь, а внутреннюю — второй линией обороны. На самом деле, если бы была предоставлена возможность держаться на Волчьих горах, то есть в 10 верстах от города, неприятелю пришлось бы ставить свои осадные пушки не ближе 15 верст, и тогда обстреливание им города и рейда было бы немыслимо. По ту сторону Волчьих гор идет гладкая низменная равнина, упирающаяся прямо в море, и потому с этой стороны неприятель не мог бы ни вести сильных штурмов, ни устанавливать сильной артиллерии, так как вся эта местность хорошо и удобно обстреливалась бы с Волчьих гор. Следовательно, единственный путь к наступлению это был бы правый фланг с более гористой и волнистой местностью. Но на самом деле протяжение его не так велико, и держать теми же силами опасный, но небольшой участок (зная, что противник больше никуда своих сил не двинет) легче, чем ожидать наступления противника в любом месте длиннейшего фронта. Далее, в промежутке между линией наших фортов и Волчьими горами высятся две вершины: Угловая в 3,5 верстах и Высокая в 1,75 верстах от наших фортов. Причем на стратегическое значение последней, Высокой, никак нельзя было не обратить внимания, так как: 1) она слишком близка к линии наших фортов, 2) она командует не только над всеми фортами, но и открывает взору неприятеля весь город и рейд, и наконец, 3) от Высокой горы прямо в город ведет ровная низменная долина, “Чайная долина”, очень слабо укрепленная, открывающая прямой путь в город и не пересеченная ни одной возвышенностью настолько, что с рейда нам были видны наши резервы, стоявшие у ее подножия. Несмотря на это, ни одна из выше упомянутых горных цепей и вершин укреплены не были, и только после взятия Цзиньчжоуской позиции начали рыть стрелковые окопы и, по настоянию генерала Кондратенко, на Высокой и Угловой горах установили пулеметы и 37-мм пушки, а на отроге Высокой горы поставили фальшивую батарею. Когда выяснилось, что японцы начали высаживаться в Бицзыво, начали подумывать, чем же, собственно говоря, будем мы отражать их штурмы. Ведь для этого нужны пушки, а их-то в крепости и нет! Взоры всех обратились на эскадру, которая до починки “Победы”, “Ретвизана” и “Цесаревича” никуда не могла идти. Мы, конечно, беспрекословно отдали бы все наши пушки на этот промежуток времени, но ведь эскадра, когда починятся наши калеки, может еще действовать, а что тогда мы будем делать без пушек? Приходилось выбирать что-нибудь между эскадрой и крепостью, и тогда отдан был приказ о снятии пушек с кораблей. Первыми разоружили “Ретвизан”, потом “Победу”. “Цесаревич” трогать не пришлось, так как его 6-дм пушки стоят в башнях. Тогда было приказано снять по 3-4 пушки с крейсеров и 5 пушек с “Пересвета”. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно