|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) | Автор книги - Игорь Цветков

Cтраница 36

2. Подводная лодка № 2 “Батрак” (б. “Волк”). Постройки 1915 года. Прочный корпус и другие части корпуса в таком же состоянии, но замечено ослабление креплений некоторых судовых фундаментов отдельных частей установок и вибрация этих установок. 3. Подводная лодка № 3 “Товарищ” (б. “Тур”). Время постройки – 1917 год. Прочный корпус имеет большие вмятины, концевые цистерны таковы же, как на предыдущих лодках. Фундаменты ослаблены и наблюдается вибрация механизмов. От сотрясения корпуса при вибрации сильно разрабатываются приводы рулей. 4. Подводная лодка № 5 “Комиссар” (б. “Пантера”). Время постройки – 1916 г. Состояние прочного корпуса из-за разъедания головок заклепок наихудшее. Цистерны сильно ослаблены и плохо держат давление. Надстройки частично разъедены ржавчиной совершенно! Аналогичные заключения о техническом состоянии корпусов были даны и по другим лодкам (“Красноармеец”, “Пролетарий”, “Большевик”, “Краснофлотец”, “Рабочий”). Документы, характеризующие их техническое состояние, относятся к 1923 г., когда гидроакустические средства шумопеленгования были уже довольно развиты. В результате вибрации фундаментов и механизмов, установленных на них, лодки типа “Барс” приобрели еще одно отрицательное свойство – большую шумность и стали легкоуязвимыми целями для кораблей и подводных лодок противника, оснащенных гидроакустическими средствами. Настоящим бичом для лодок типа “Барс” стали давно израсходовавшие свой ресурс аккумуляторные батареи. Для того, чтобы дать возможность хотя бы двум-трем лодкам выйти в море для сдачи задач по боевой подготовке приходилось перетаскивать элементы батарей с одной лодки на другую и обратно. Те, кто служил на подводных лодках, знают, какая это трудоемкая и изнуряющая работа. Перед началом кампании 1922 года командование Балтфлота докладывало Реввоенсовету Республики: “Ввиду безнадежного состояния аккумуляторных батарей на лодках “Тигр”, “Тур”, “Ягуар”, “Волк” и “Змея” надо ожидать, что в кампанию 1922 года будут плавать лишь “Ерш”, “Леопард”, “Пантера” и “Рысь” и то лишь для учебных целей”. Таким образом, бригада подводных лодок в составе девяти единиц была полностью небоеспособна, и лишь пять лодок могли использовать только для учебных целей. Остается только удивляться мужеству подводников, которые отваживались выходить в море на таких развалинах. К 1923 г. техническое состояние лодок еще более ухудшилось, что видно из последнего доклада командования Балтфлота Реввоенсовету Республики от 11 августа 1923 г. и последующих докладов: “Морское командование в течение последних лет с тревогой констатировало все ухудшающее состояние давно изношенных аккумуляторных батарей на подводных лодках Балтийского моря и соответственно понижающуюся надежность этих подлодок к плаванию и принимало все зависящие от него меры к предотвращению катастрофических последствий. Морское командование считает своим долгом засвидетельствовать, что личный состав лодок делал все возможное, что в его силах, дабы поддержать боеспособность своих кораблей. ~ Но ни о каком капитальном заводском ремонте в общем масштабе или о полной замене аккумуляторных батарей (которые служат по 7-8 лет вместо двух с половиною лет гарантируемых) не может быть и речи, так как просимые ассигнования или совсем не отпускались, или урезались до таких пределов, что смысл их сводился на нет. Естественно, что на данный момент материальное состояние подводных лодок Балтийского моря, по последним донесениям, рисуется еще в более плачевном виде, чем докладывалось это в Реввоенсовет в августе сего года. Сейчас осталась только одна лодка, годная для строевой службы, из девяти числящихся в составе Морских сил Балтийского моря – это “Краснофлотец” (б. “Ягуар” – И.Ц.). Этот факт говорит сам за себя и показывает, что мы идем к полной гибели нашего подводного флота. Только экстраординарными мерами можно задержать его гибель.” 2 “Экстраординарные меры” в конце концов были приняты – в середине 1920-х годов подводные лодки типа “Барс” были отремонтированы, но процесс коррозии корпусов зашел настолько далеко, что надолго продлить срок их службы не удалось. К1936 г. все подводные лодки типа “Барс” были исключены из списков флота – одни сданы на слом, другие переведены в разряд плавучих зарядных станций, за исключением лодки “Пантера”. Подведя итоги краткого анализа тактико-технических элементов и боевой деятельности подводных лодок типа “Барс”, можно констатировать, что они не оставили сколько-нибудь заметного следа в истории отечественного подводного кораблестроения и, тем более, мирового, а также не оказали существенного влияния на ход боевых действий на море в период первой мировой войны.

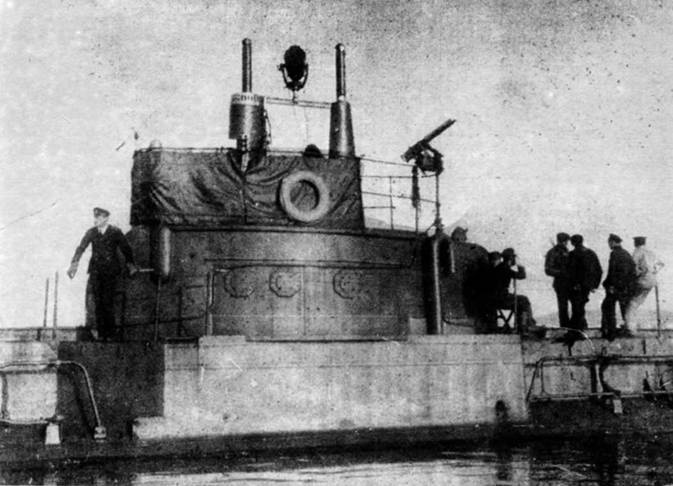

На “Тюлене” после похода Принятые И.Г. Бубновым технические решения при проектировании подводных лодок типа “Барс” не получили дальнейшего развития в отечественном подводном кораблестроении, в частности, в первых советских подводных лодках типа “Декабрист”. Об этом пишет академик А.Н. Крылов, давая оценку конструкторской деятельности Б.М. Малинина при предоставлении его к докторской степени без защиты диссертации: “В проектах этих лодок (типа “Декабрист” – И.Ц.) инженером Малининым были предложены совершенно новые, по сравнению с дореволюционным подводным флотом, конструкции как корпуса лодки в целом, так и его отдельных составляющих – переборок, аккумуляторных ям, системы погружения и др., носивших в себе печать несомненной новизны и оригинальности”. Г.М. Трусов, оценивая отечественное подводное кораблестроение накануне и в период первой мировой войны и оставляя в тени подводные лодки конструкции И.Г. Бубнова, пишет: “Крупнейшим шагом в развитии подводных лодок в России являлась постройка Невским заводом по проекту Голланда лодок типа “Нарвал” – первых двухкорпусных, отличавшихся хорошей мореходностью, быстротой погружения и живучестью, благодаря защите прочного корпуса легким корпусом и наличию переборок, разделявших прочный корпус на водонепроницаемые отсеки.”. Ответственность за просчеты в проектировании и строительстве подводных лодок накануне и в период первой мировой лежит как на Морском министерстве, в котором в силу ряда обстоятельств сложилась своеобразная монополия И.Г. Бубнова на проектирование и постройку подводных лодок (естественно, с солидным денежным вознаграждением), так и на самом И.Г. Бубнове, наотрез отказывавшемся от серьезных переработок своего базового проекта подводной лодки водоизмещением 600-650 т. В то время, как именно она стала прототипом всех неудачных последующих конструкций “моржей”, “барсов” и “лебедей”. Ответственность же за заказ дизельных двигателей в Германии лежит в первую очередь на морском министре адмирале И.К. Григоровиче, который в целом определял техническую политику министерства и, вращаясь в высших сферах руководства страной, лучше других знал военно-политическую обстановку в мире и характер взаимоотношений с кайзеровской Германией.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно