|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первые русские подводные лодки. Часть I. | Автор книги - Григорий Трусов

Cтраница 4

Собрав и обобщив эти сведения, Бубнов и Беклемишев разработали свой проект, отличавшийся от иностранных. Они разместили главный балласт в концевых легких цистернах, вне прочного корпуса. Такое расположение цистерн главного балласта позволило лодкам русского типа погружаться на предельные для прочного корпуса глубины, не опасаясь того, что при повреждении этих цистерн забортная вода попадет внутрь прочного корпуса лодки. Для проектирования подводной лодки были выработаны следующие задания: – прочность и простота устройства при значительной, наибольшей технически достижимой мощности двигателей (исходя из принципа наименьших затрат предложено было строить лодку возможно меньшего водоизмещения, но при скудости сведений о подводных лодках в отношении удельного значения весов по системам и устройствам и нахождении этих данных собственными расчетами водоизмещение лодки было предложено около 100-150 т); – надводная скорость лодки должна быть достаточной лишь для нападения на суда, проходящие мимо нее, так как в первом опыте, по мнению авторов, было невозможно достичь скорости, достаточной для того, чтобы нападать на суда, догоняя их. Лодка должна совершать самостоятельные переходы на поверхности воды, а также погружения из надводного положения в подводное и всплытия. Ввиду сомнений авторов проекта в возможности удовлетворительного управления лодкой под водой при большой скорости, последняя для этой лодки и не считалась особенно важной; – главным объектом нападения лодки предполагались суда, стоящие на якоре или идущие у входа в гавань малым ходом; – корпус лодки должен по своей прочности обеспечивать экипажу под водой полную безопасность; при этом лодка должна быть снабжена провизией, водой и воздухом; – вооружение предполагалось исключительно торпедное, причем лодка должна была иметь возможность после выстрела быстро всплывать на поверхность (ввиду предположения авторов об опасном действии взрыва на корпус лодки, находящейся под водой). Исходя из этих заданий были определены следующие тактико-технические данные лодок: – водоизмещение в надводном положении 113 и в подводном 123 т; – рабочая глубина погружения 50 м; корпус обшит деревом для предохранения его при ударах о грунт; разрушение оконечностей лодки не будет влиять на ее боеспособность; – дальность плавания на поверхности воды при работе бензинового двигателя 700 миль 11- узловых ходом и 2500 миль – средним ходом; – для подводного хода предложена установка аккумуляторной батареи из 50 элементов емкостью 5000 а/ч, обеспечивающих лодке при работе электродвигателя скорость 8 узлов в течение 3 часов (130 л.с.), 7 узлов в течение 5 часов (100 л.с.). и 6 узлов в течение 10 часов (65 л.с.); – для стрельбы торпедами предложена установка двух палубных решетчатых аппаратов (с возможным доведением числа аппаратов, после предварительных испытании лодки, до четырех); – лодка должна иметь: запас воздуха в объеме 1 м5 сжатого до 100 атм; компрессор высокого давления; вентиляторы, способные производить вентилирование всего лодочного объема в течение 12 минут; магнитный компас; электрический камбуз и запас провизии (исключительно в консервированном виде). В проект этой первой боевой лодки русского флота были заложены основные принципы русского типа лодок, развивавшегося в России до 1915 г. В своем проекте Бубнов и Беклемишев отошли от заграничных типов лодок, особенно в отношении систем погружения и торпедного вооружения, и применили много новых конструктивных решений. Впоследствии оказалось, что примененный ими способ вентилирования балластных цистерн внутрь прочного корпуса при недостаточном сечении клапанов приводит к существенному увеличению времени погружения. Неудачным оказался и способ заполнения и осушения цистерн с помощью специальных «помп главного балласта».

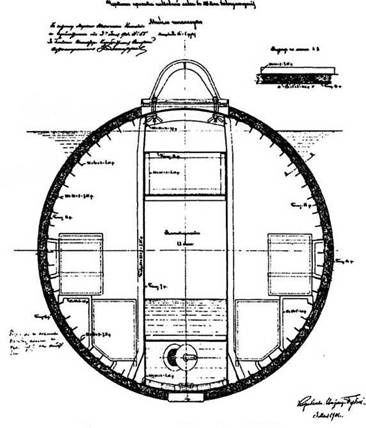

Подводная лодка «Дельфин». 1903 г. (Поперечное сечение в районе мидель-шпангоута) К весне 1901 г. проект был разработан и представлен на рассмотрение Морского Технического комитета, а 5 июля 1901 г. последовало распоряжение Балтийскому заводу о постройке лодки по этому проекту. Конструкторское бюро завода под руководством комиссии сразу же приступило к составлению рабочих чертежей. В течение зимы 1901-1902 гг. Балтийский завод выполнил основные корпусные работы. Постройка лодки задерживалась тем, что механизмы для нее еще не были готовы. В частности, запоздала поставка воздухохранителей, которые изготовлялись на Обуховском заводе. Но дольше всего пришлось ожидать бензиновый мотор. Испытания мотора на заводе Даймлера оказались неудачными. Видя невыполнимость условий сдачи, завод Даймлера был готов вообще отказаться от поставки двигателя. Была назначена комиссия (Беклемишев, Долголенко, Вернандер); осмотрев мотор, комиссия составила акт, перечислив в нем все недостатки, которые фирма обязалась устранить в короткое время. Ставилось условие, что мотор будет принят, если выдержит положенные испытания. Через месяц после этого мотор выдержал испытания, развив мощность 315 л.с. Но согласно контракту мотор должен был испытываться вторично на Балтийском заводе. Комиссия решила не дожидаться установки мотора и начала испытания лодки без него, поскольку остальные механизмы и устройства к весне 1903 г. были уже смонтированы на лодке. Лодка, строившаяся сначала под названием ''Миноносец № 113», а затем «Миноносец № 150». получила название «Дельфин». На нее была назначена команда из специалистов надводного флота (унтер-офицерского звания), согласившихся добровольно служить на подводной лодке. Командиром «Дельфина» был назначен член комиссии капитан 2 ранга М.И. Беклемишев. Только в конце июня 1903 г. наконец прибыл мотор, установка которого была сразу же начата. Испытания лодки проходили под постоянным наблюдением членов комиссии. В это же время американская фирма Голланда строила по своему проекту подводные лодки как для флота США, так и для продажи другим государствам. Лодки этого типа были приобретены царским правительством уже во время русско-японской войны. В приведенной таблице для сравнения приведены тактикотехнические данные русской и американской боевых подводных лодок. Как видно из этой таблицы, первая русская боевая подводная лодка имела, по сравнению с лодкой Голланда. следующие отличительные особенности: глубина погружения больше на 20 м, мощность мотора больше на 140 л.с., мощность электродвигателя для подводного хода больше на 50 л.с., вооружена двумя торпедными аппаратами (против одного у Голланда). Удачные испытания «Дельфина» доказали возможность самостоятельной постройки подводных лодок на отечественных заводах. В связи с этим Морское министерство 13 августа 1903 г. дало указание начать разработку проекта подводной лодки увеличенного водоизмещения (до 140 т). Эскизный проект новой лодки был подготовлен комиссией под руководством Бубнова, и 20 декабря того же года Морской Технический комитет одобрил этот проект.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно