|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первые русские подводные лодки. Часть I. | Автор книги - Григорий Трусов

Cтраница 17

На учебном корабле «Хабаровск» были организованы классы для офицеров и школа для обучения команд. В систему обучения стали вводиться лекции для офицеров и уроки для команд. Устройство подводных лодок сначала изучали по чертежам, и только после этого переходили к практическому изучению материальной части непосредственно на лодках. В 1908 г. система и порядок обучения получили окончательную форму, которая в общих чертах заключалась в следующем. Офицеры-слушатели, поступившие в Отряд, с 1 ноября до начала апреля теоретически изучали те отрасли техники, с которыми им уже приходилось иметь дело на подводных лодках. Одновременно они изучали устройство подводных лодок всех типов, используя период ремонта, когда механизмы лодок были разобраны и доступны осмотру. Во второй период занятий, продолжавшийся с апреля по сентябрь включительно, офицеры-слушатели распределялись по подводным лодкам Отряда, причем сначала исполняли на них обязанности специалистов- матросов (рулевой, торпедной, машинной, электромеханической и водолазной частей), а затем практиковались в управлении лодкой и в стрельбе торпедами в неподвижные и подвижные щиты. Во второй половине июля и в августе, после основательного изучения лодок, офицеры знакомились с условиями службы на них в базах и походах. Ученики-подводники комплектовались из специалистов надводного флота, окончивших ранее минную, машинную или водолазную школы, причем прохождение курса также делилось на два периода. В течение первого периода подводники изучали (в кратких чертах) устройство лодок всех типов и их механизмы, а также особенности своей специальности в применении к подводному плаванию. После экзаменов. во второй период занятий, ученики распределялись по лодкам, где закрепляли на практике свои специальные знания. В начале октября особая комиссия от флота проверяла знания офицеров и матросов, закончивших курс обучения. Выдержавшие испытания назначались па подводные лодки, а офицеры, кроме того, получали звание «офицер подводного плавания». Общая продолжительность прохождения курса офицерами составляла 10 месяцев, а матросами – от 4 до 10 месяцев в зависимости от специальности и степени подготовки. Обучающийся офицерский состав комплектовался из офицеров надводного флота, выразивших желание служить в подводном плавании и удовлетворявших по состоянию здоровья особым условиям службы на подводных лодках. Впоследствии к этому прибавилось требование, чтобы офицер, поступающий в число слушателей, прослужил предварительно на надводных кораблях не менее трех лет. Служившие в Отряде подводного плавания офицеры различных специальностей (флагманские специалисты, корабельные инженеры, врачи, а с вступлением в строй подводных лодок с двигателями мощностью свыше 500 л. с. – и инженер-механики) полностью проходили курс подводного плавания; при этом врачи по представлении ими специальных работ в Санитарное управление также получали звание «офицер подводного плавания» и связанные с этим права и преимущества.

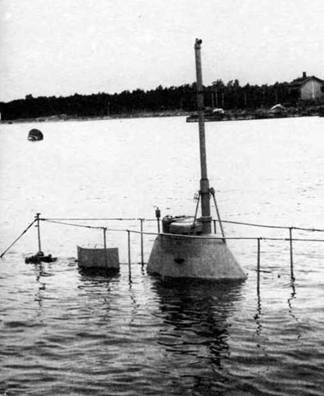

Подводная лодка типа «Сом» во время учебного погружения Ученики-матросы до 1907 г. комплектовались преимущественно из специалистов старшинского звания, желающих служить на подводных лодках (также при условии хорошего здоровья). Осенью 1907 г. в Отряд был произведен первый набор (200 человек) из числа новобранцев, призванных на военную службу. Были отобраны люди, отличавшиеся хорошим здоровьем, наиболее грамотные и знающие какое-либо ремесло (слесари, токари, кузнецы и т.п.). С этого времени на Отряд была возложена и строевая подготовка новобранцев. После прохождения строевой подготовки новобранцев делили по специальностям и отправляли в Кронштадтские школы для предварительной общей подготовки по специальности; затем, по возвращении в Либаву, начинался курс подготовки специалиста-подводника. На Учебный Отряд подводного плавания, кроме подготовки кадров подводников, был возложен и целый ряд других важнейших задач: учебно-боевая подготовка подводных лодок на всех морях; организация содержания в боевой готовности их материальной части и оружия; ремонт и снабжение, а также решение проблемных вопросов, связанных с постройкой и использованием подводных лодок. Все вновь построенные подводные лодки до 1914 г. поступали в состав Учебного Отряда, который осваивал их, укомплектовывал личным составом и после завершения учебно-боевой подготовки выделял дивизионы подводных лодок для Черноморского и Балтийского флотов. Отряд подводных лодок во Владивостоке также комплектовался подводниками из Учебного Отряда подводного плавания и был подчинен ему в отношении учебно-боевой подготовки. Учебный Отряд, которому приходилось комплектовать все строящиеся подводные лодки, вынужден был готовить больше специалистов, чем предусматривалось ранее утвержденными штатами (150 чел.). Число подготавливаемых Отрядом матросов росло с каждым годом: в 1907 подготовили (офицеры/матросы) 68 /148, в 1908 – 24/170, в 1909 – 11/207. Кстати отметим, что часть мотористов, окончивших Учебный Отряд, назначалась на катера надводного флота для обслуживания бензиновых и керосиновых двигателей. Подводные лодки Учебного Отряда за все время его существования в Либаве занимались не только обычной учебной деятельностью, но и решением целого ряда тактических задач с целью расширения практических навыков командиров лодок. Так, например, производились «атаки» учебного корабля «Хабаровск», а также других военных кораблей, приближавшихся к порту, или выходивших из него. Командирам лодок ставилась задача атаковать идущий корабль и произвести выстрел раньше, чем лодка будет замечена. Обычно лодки стреляли учебными торпедами с мнущимся •зарядным отделением. Хорошим выстрелом считалось прямое попадание в борт корабля. Такие атаки способствовали выработке правильных приемов маневрирования, поднимали веру в силу подводного оружия среди личного состава. С каждым годом, по мере накопления опыта, учебные атаки подводных лодок становились все более успешными. Так, например, в 1912 г. на командирских стрельбах слушатели показали высокие результаты. Подводная лодка «Минога» произвела 20 выстрелов торпедами и добилась 8 попаданий что составило 40%, «Пескарь» соответственно 20/12/60%, «Стерлядь» 21/6/29%, «Белуга» 18/10/55%. Для поднятия авторитета офицеров-подводников в 1909 г. был утвержден специальный нагрудный знак для офицеров флота, успешно выдержавших выпускные практические испытания и удостоенных звания «офицер подводного плавания». Ежегодно со второй половины июля и до середины сентября учебные лодки Отряда покидали свою базу в Либаве и посещали другие порты Балтийского моря. Во время этих плаваний личный состав знакомился с побережьем и приучался к продолжительным переходам. Лодки Отряда участвовали в общих маневрах флота, временно прекращая учебную деятельность. Состав подводных лодок Отряда за время его существования подвергался значительным изменениям. В 1906 г., как уже отмечалось, в состав Отряда входило 5 подводных лодок. В 1907 г. к ним присоединились подводные лодки: «Карп», «Камбала» и «Карась». Последние, однако, не были превращены в учебные (на них обучался только кадровый состав, изучавший новый тип лодок). Осенью 1907 г. подводную лодку «Лосось» отправили по железной дороге на Черное море. Туда же была отправлена и подводная лодка «Судак», а затем «Карп», «Карась» и «Камбала». Таким образом. Учебный Отряд подводного плавания выделил из своего состава и укомплектовал личным составом новую часть в Черноморском флоте.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно