|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Первые русские миноносцы | Автор книги - Рафаил Мельников

Cтраница 62

Посыльным судном N 11 (в "Таблицах элементов" его нет) стал, как об этом говорится в справочнике "Корабли и вспомогательные суда советского военно-морского флота (1917–1927 гг.)", изданном в 1981 г. Воениздатом, бывший миноносец N 268. Дезинфекционная баржа (она в "Таблицах" также отсутствует) "Санитар", которой по приказу командующего флотом от 18 сентября 1914 г. стал бывший миноносец N 261, по-видимому, продолжала использоваться по этому назначению. Трудно сказать, кто был тот дока-систематизатор, кто проделал этот "мартышкин" труд переклассифицирования и перенумерования, кто убедил командующего флотом пренебречь мнениями специалистов траления, совершить дисквалификацию тральщиков и их новое унизительное обезличивание. Ведь оно не соответствовало ни интересам ведения войны, ни традициям флота, ни рекомендациям МГШ. Все здесь было необъяснимо. Не странно ли, что, лишив бывшие миноносцы ставших привычными за время войны номеров и еще оставшихся в преданиях названий, власти сохранили названия меньшим по величине пароходам "Альбатрос" и "Баклан". Известно, что на крупных кораблях название могли давать даже их катерам. Так, на погибшем в 1904 г. крейсере "Рюрик" катера называли "Трувор" и "Синеус". На отличившемся в составе Батумского отряда "Ростиславле" моторные катера называли именами "Архав", "Вице" (по названию селений на пути к Трапезонду) и "Хопи" (по названию реки близ Поти). О важности исторических названий кораблей, которые всегда составляли "их главную реликвию", говорилось в недавнем докладе Генмора в марте 1916 г., когда он настаивал на сохранении прежних названий приобретавшихся в Японии бывших крейсера "Варяг" и броненосцев "Пересвет" и "Полтава". Так и было сделано, но только "Полтава", чье название было ранее "занято" дредноутом, стала "Чесмой" (она в большей части укомплектовывалась людьми из состава Черноморского флота, и не исключено, что кто-то мог попасть на корабль из состава бригады траления). Но на тральщики это правило о сбережении прежних бевых названий как их главных реликвий распространять почему-то не стали. Так, конечно, дало себя знать давнее, но все еще не изжитое пренебрежение к тральщикам. По исключительной ли занятости, в силу ли всем известного крутого нрава или по иным причинам, но вникать в проблему не стал и новый (с 28 июня 1916 г.) командующий флотом вице-адмирал А. В. Колчак. Сменивший вконец опростоволосившегося А. А. Эбергарда, который, имея уже два дредноута, еще раз упустил "Гебена", новый командующий был, видимо, слишком занят перестройкой оперативной работы штаба. А вскоре события, одно грандиознее другого, начали с 27 февраля 1917года сотрясать Россию. Проблема тральщиков, надо думать, и вовсе ушла из поля зрения командующего. Но бывшие миноносцы до последних дней организованного существования флота продолжали нести свою службу. С флотом пережили они и все последующие трагедии и унижения флота и российской государственности. Большевистский переворот вверг страну в ужас гражданской войны. Судьба не сулила удачи восставшему против ленинского режима белому движению. Идеологически абсолютно немощное, оно, кроме ностальгии по безвозвратно ушедшему и далеко, увы, не безупречному императорскому правлению, оказалось неспособным противостоять дьявольски изощренной социальной демагогии Ленина. Флот белых, правда, не знал того внутреннего разложения, постигшего их армию, которой, как известно, не помогли и генштабистские таланты верховного правителя адмирала А. В. Колчака. Но исход войны решался на суше, и существенной роли флот в гражданской войне сыграть не мог. Невелики были и силы белых на Черном море. Уходя в ноябре 1918 г. из Севастополя, немцы передали белым остававшиеся в базе корабли, но пришедшие следом новые оккупанты — вчерашние союзники англичане и французы увели лучшие корабли в турецкий порт Измид в Мраморном море. Недолго белые владели и находившимися на хранении в порту посыльными судами NN 1,2, 3,4,5,6,7,8,9 и 10. Уже в декабре 1918 г. корабли были захвачены англо-французскими оккупантами. Ничем не захотел помочь белому движению и обосновавшийся в Севастополе флот "незалежной" Украины, которым командовал бывший капитан 2 ранга русского флота и герой боя "Варяга" под Чемульпо в 1904 г., а ныне "самостийный" контр-адмирал Н. И. Черниловский-Сокол. В апреле 1919 г., уходя из Севастополя, недавние союзники с той же методичностью, как они это сделали с машинами линейных кораблей-до дредноутов, подорвали машины на посыльных судах NN 1, 2,3,5,6,8 и 9. Тогда же они вывели в море и хладнокровно затопили под Севастополем 9 русских подводных лодок. Старое британское правило — уничтожать все корабли, которые не под английским флагом-соблюдалось неукоснительно. В одном только они отступили от традиции-севастопольские доки не подверглись тому тотальному уничтожению, какое произошло в 1856 г. со знаменитыми, только перед войной после 20-летних трудов завершенными наливными доками адмирала М. П. Лазарева. Из всех бывших миноносцев к зачислению в белый флот оказались пригодными только посыльные суда NN 4,7 и 10. Они получили название "Летчик", "Разведчик" и "Охотник". Первый находился в резерве, второй 10 ш, ля 1920 г. вернули в порт. "Охотник" в тот же день передали воссоздавшемуся в Севастополе Морскому корпусу. Все три корабля были оставлены при эвакуации врангелевской армии из Севастополя 14 ноября 1920 г. Как и люди, делились на лагеря и корабли. Среди покидавших родину были и ветераны партии траления "Альбатрос" и "Баклан". Три бывших тральщика в числе первых вошли в состав воссоздавшихся в Черном море морских сил РСФСР. Секретным приказом от 2 декабря 1920 г. начальника морских сил Черного и Азовского морей Э. С. Панцержанского три корабля под названием "миноноски" были зачислены в списки судов Черноморского флота, а 17 декабря вместе с посыльным судном "Коршун" образовали дивизион посыльных судов. "Летчик" с декабря 1920 г. по апрель 1921 г. прошел капитальный ремонт, в марте 1922 г. был исключен из списков, в 1924 г. разобран. "Охотник" служил до октября 1923 г., а "Разведчик" сдали на слом в декабре 1923 г. Подорванные корабли разобрали в 1924–1925 гг. Так закончилась редкая по продолжительности и исключительному многообразию событий деятельность последних представителей 1-го и 2-го поколений черноморских миноносцев. Из этих кораблей судьбы посыльных судов N 4 ("Летчик") и N 11 составляют в нашей истории особую загадку. Крайняя бедность и еще большая невнятность и беспорядочность документов той смутной эпохи даже сегодня на позволяют с уверенностью ответить на вопрос, кто же был потоплен в Новороссийске: "Летчик", как явствует из ряда литературных изданий, или посыльное судно N11, как следует из упоминавшегося советского справочника. В известной записи разговора по прямому проводу, который 16 мая 1918 г. провели замещавший начальника МГШ РСФСР В. М. Альтфатер и начальник оперативной части штаба морских сил Черного моря Н. П. Паруцкий, в числе пришедших в Новороссийск кораблей упоминается "номерной миноносец". Так невнятной терминологией отразилась наконец в истории вакханалия переименований и переклассифицирований этих кораблей.

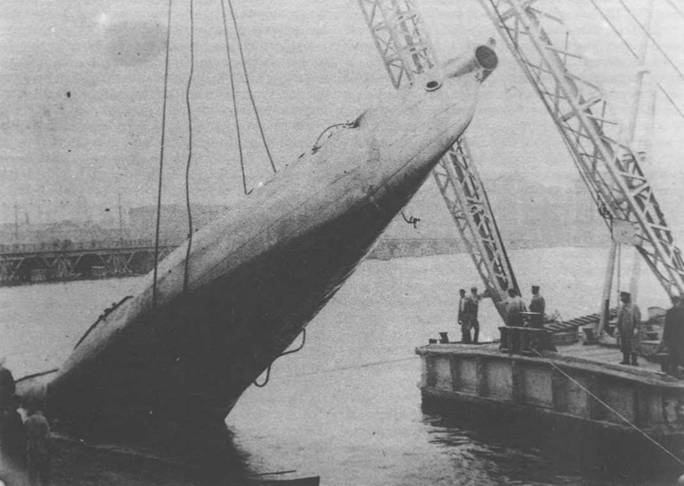

Подьем выброшенного на берег Невы во время наводнения 1925 г. миноносца № 130.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно