|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. | Автор книги - Дмитрий Соболев

Cтраница 88

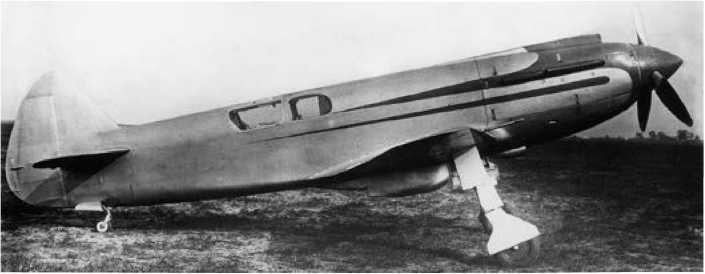

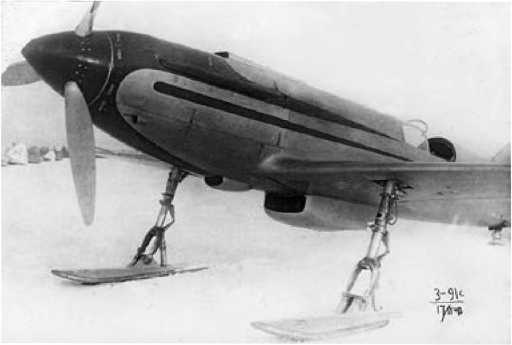

СК-1 во время первых полётов.

СК-1 на колёсном шасси. Постройка самолёта завершилась 18 ноября 1939 г. В январе, после продувок в трубе Т-104 ЦАГИ, на СК-1 смонтировали двигатель, произвели покраску и полировку машины. С 5 февраля 1940 г. на установленном на лыжи самолёте начали выполнять пробежки и подлёты. 15 февраля лётчик-испытатель ЦАГИ Г.М. Шиянов поднял СК-1 в воздух. Полёт продолжался всего восемь минут и едва не закончился аварией, так как самолёт оказался крайне неустойчивым. «На разворотах я просто стонал, — рассказывал позднее Георгий Михайлович. — Менявшиеся усилия были огромными. Когда сел — не поверил, что удалось сесть. Столь же трудно усидеть человеку на бревне в воде…» [317]. После доработок вертикального оперения полёты возобновили. Летал тот же Шиянов. 20 марта самолёт с выпущенным лыжным шасси и открытым фонарём кабины развил скорость 540 км/ч. Результат обнадёживал, но испытания проходили сложно. 8 мая начальник 8-го (лётного) отдела ЦАГИ Ляпидевский писал наркому Шахурину: «Довожу до Вашего сведения, что срок испытания машины СК ЦАГИ конструктора т. Бисновата М.Р. срывается. Несмотря на то, что после первых полётов выяснился ряд существенных недочётов конструктивного порядка (продольная неустойчивость, перегрев масла), главный конструктор радикальных мер по их устранению не принял. Пытался ощупью решить задачу устранения дефектов, путём многочисленных полётов для проверки своих паллиативных мероприятий. …26/3 лётчиком т. Шияновым было заявлено о несинхронности открытия щитков, что на данном самолёте является особенно недопустимым. Главный конструктор радикальных мер не принял, и 5/5 — 40 г. это явление едва не явилось причиной аварии» [318].

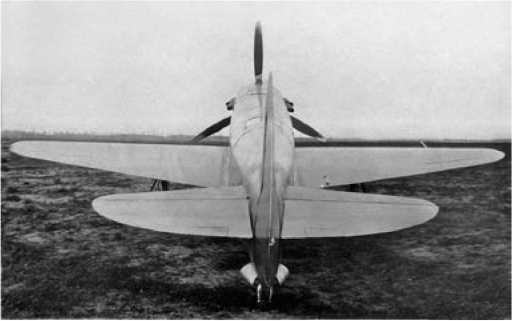

На испытаниях в ЦАГИ. Май 1940 г. После замены лыж на колёса возникла ещё одна проблема: из-за большой нагрузки на крыло самолёт имел высокую посадочную скорость, и расположенные в узких колёсах тормоза оказались малоэффективны. Лётные испытания возобновились в мае, после установки колёс большей ширины. К концу июня Г.М. Шиянов выполнил около 30 полётов на СК-1. За это время были исследованы и отработаны винтомоторная группа (ВМГ), механизация крыла, убирающийся фонарь кабины, устойчивость самолёта, особенности взлёта и посадки. Но замерить максимальную скорость, потолок и другие важнейшие параметры не удалось. «Лётные характеристики не сняты из-за высоких температур ВМГ, плохой продольной и поперечной устойчивости и конструктивных недостатков шасси», — сказано в справке по состоянию работ на 20 августа 1940 г. [319]

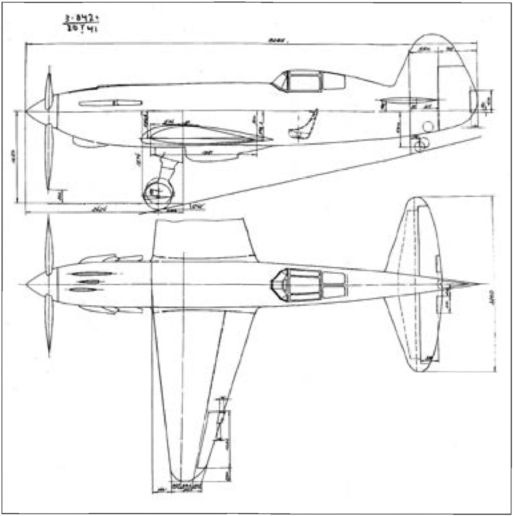

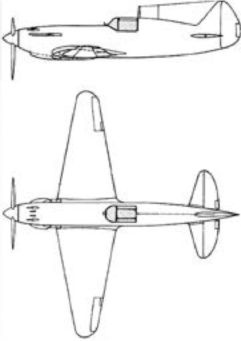

Схема самолёта СК-2.

СК-2. Декабрь 1940 г. В сентябре заводские испытания СК-1 решили закончить, надеясь определить все недостающие данные на втором экземпляре — СК-2. К постройке самолёта-дублёра приступили в декабре 1939 г. По мере испытаний первого самолёта в конструкцию СК-2 вносили изменения, его строительство затянулось, и он был готов только к осени 1940 г. Внешне машина отличалась от СК-1 обычной кабиной с каплевидным фонарём и выступающим наружу обтекателем маслорадиатора под мотором. 10 ноября 1940 г. Г.М. Шиянов поднял машину в полёт. Испытания проводились с колёсным шасси. Не обошлось без происшествий. 6 декабря при выпуске шасси лётчик, не рассчитав силы, вырвал ручку с тросиком гидропривода шасси и вынужден был сажать самолёт на живот на скорости около 200 км/час. К аварийной посадке готовились и пожарные, и санитарные машины, но она оказалась на удивление удачной. Повреждения были невелики, и через 10 дней машина снова была в воздухе. 17 января А.Н. Гринчик, впервые пилотировавший СК 2, при пробеге после посадки сошёл с очищенной от снега полосы аэродрома, самолёт зарылся в сугроб, скапотировал и погнул винт. Винт сменили, и 29 января полёты продолжили.

29 июля 1339 г. решением Комитета обороны М.Р. Бисновату и ЦАГИ было поручено на основе экспериментального СК построить опытный истребитель ИС-ЦАГИ со скоростью полёта 650 км/ч и предъявить его на испытания в апреле следующего года. Проект был готов к концу 1939 г. Самолёт был похож на СК-2, но имел вооружение (два обычных и два крупнокалиберных пулемета в носовой части фюзеляжа), бронеспинку кресла лётчика и узлы под крылом для крепления небольших бомб или подвесных топливных баков. На крыле вместо щитков ЦАГИ установили выдвижные закрылки Фаулера. Нагрузка на крыло составляла 200 кг/м2. Для получения дополнительной скорости нагретый воздух после водяного радиатора должен был смешиваться с выхлопными газами и выходить с большой скоростью через профилированный тоннель, при этом предполагался прирост тяги, эквивалентный 300 л. с. мощности двигателя. С двигателем М-105 с трёхскоростным нагнетателем ИС-ЦАГИ должен был иметь взлётный вес 2700 кг, скорость на высоте 5000 м — 600 км/ч, на высоте 10200 м — 664 км/ч, время набора высоты 5000 м — 6,7 мин., потолок — 12100 м, дальность — 600 км (с подвесными баками — 1000 км).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно