|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Артиллерийский тягач "Коминтерн". На службе у бога войны | Автор книги - Александр Кириндас

Cтраница 44

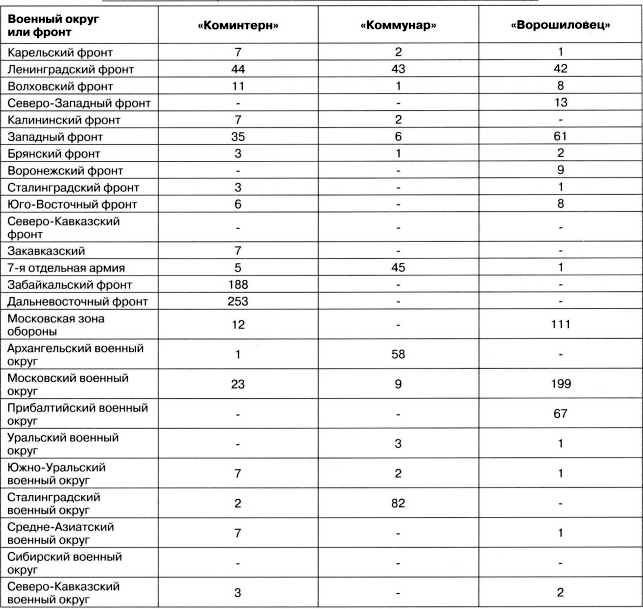

Установленная на «Коминтерне» лебедка являлась эффективным средством повышения проходимости на трудно преодолеваемых участках местности при вытаскивании прицепа и самого тягача. НАЛИЧИЕ ТРАКТОРОВ «КОМИНТЕРН», «КОММУНАР» И «ВОРОШИЛОВЕЦ» НА ФРОНТАХ И В ОКРУГАХ НА 1 СЕНТЯБРЯ 1942 г.

В тяжелых дорожных условиях буксировка орудия осуществлялась с помощью лебедки: тягач преодолевал труднопроходимый участок, затем лебедкой подтягивался прицепной груз. Тяговосцепные приспособления было простым и надежным. Расположение орудийного расчета на платформе оценивалось как удобное. Двигатель работал на бензине 2-го сорта и был нетребователен к качеству горючего, но расходовал много топлива — до 5 кг, иногда больше, на 1 км пробега, вследствие чего «Коминтерн» был весьма дорог в эксплуатации. Так, помощник военпреда АБТУ РККА воентехник 1 — го ранга Хорошавцев 27 июля 1938 года в письме № 0542с к начальнику 6 отдела АБТУ РККА Рохмачеву отмечал: «Малый радиус трактора. На отдельных участках трактор с прицепом в 12 тонн имеет запас хода, не считая резервного бачка, 30-40-60 клм. Расход топлива на один километр в среднем имеет 3,5–4,2 килограмма на отдельных участках достигает до 6 килограмм на один километр». ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАКТОРНОГО ПАРКА СОВЕТСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ НА 1 ЯНВАРЯ 1941 г.

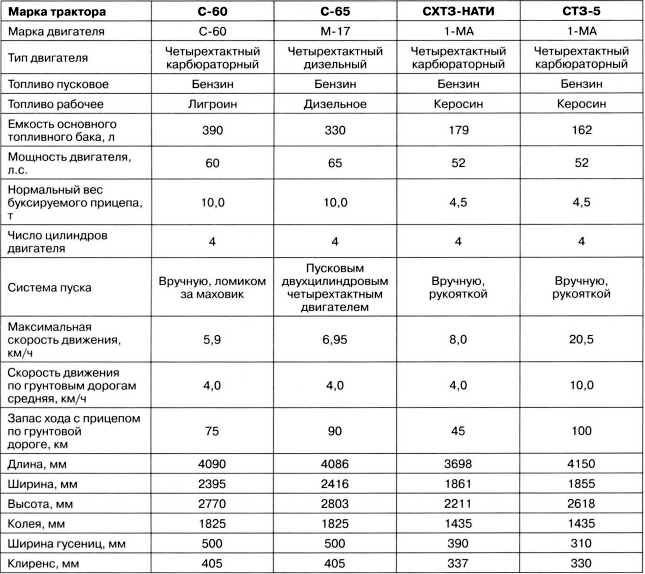

Проблему попытались решить введением новой топливной системы с двумя баками с увеличенным объемом и возможностью отбора горючего из любого бака, но это была лишь полумера, не устранявшая причины явления, кроме того, ранее выпущенные «Коминтерны» модернизацию с заменой топливных баков не проходили. Запуск двигателя производился сравнительно легко — от руки или стартером. Зимой при температуре -10 °C и ниже перед запуском необходимо было прогревать двигатель горячей водой. Несмотря на сравнительно высокую общую прочность тягача, кроме подвески, износоустойчивость и надежность в работе тягача «Коминтерн», в нем имелись важные дефекты. Из-за неудачной конструкции ведущего колеса даже при небольшом его износе гусеница соскакивала, особенно при поворотах тягача. Также «Коминтерну» была свойственна недостаточная поперечная устойчивость, являвшаяся следствием узкой колеи и высокого расположения центра тяжести машины. Быстро изнашивались зубья промежуточных дисков и направляющих шлиц муфты главного фрикциона. Были случаи скручивания первичного вала коробки передач. «Без видимых внешних причин ломались лапы крепления нижнего картера главной передачи». Часто обрывались болты сальников ведущих колес. Несмотря на отмеченные недостатки «Коминтерна», все установленные для него межремонтные сроки соблюдались даже в тяжелых условиях работы. «Были примеры работы двигателей на протяжении 2000 км лишь с одной перетяжкой подшипников коленчатого вала вполне удовлетворительной последующей работой этого двигателя». Изнашиваемые узлы следовало своевременно менять в ходе плановых ремонтов. Понятие «эргономика» в то время еще не знали, а к вопросу техники безопасности относились совсем не так, как сейчас. Это касалось любой техники. Достаточно сказать, что одним из самых удобных и простых в обслуживании считался трактор «Сталинец». Для запуска мотора «Сталинца» трактористу следовало встать на гусеницу, вставить металлический лом в отверстие маховика мотора и с силой провернуть, успев выдернуть лом. В целом для своего времени «Коминтерн» был весьма совершенной машиной и «полностью отвечал предъявляемым к нему требованиям». Нет ничего удивительного в том, что немцы охотно использовали трофейные «Коминтерны», которые называли Artillerieschlepper Kom 604 (r). Еще во время испытаний опытного образца «Коминтерна» была поставлена задача выяснить возможность эвакуации неисправных танков методом буксировки. В ходе испытаний было отмечено: «… трактор „Коминтерн“ танк Т-28 буксировать не может. Гусеницы буксуют на шоссе со шпорами и без таковых». Буксировка танков Т-28 и более тяжелых была возможна лишь с применением двойной тяги. Однако другие танки, например БТ, «Коминтерн» мог вывезти по два за раз. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЯВШИХСЯ В АРТИЛЛЕРИИ

Непосредственно перед началом войны в армии насчитывалось около 45 тысяч тракторов, из которых почти половина находилась в артиллерии, а остальные в других родах войск, Подавляющее большинство, около 65 %, составляли сельскохозяйственные тракторы С-65, С-60 и СТЗ-З. Тракторный парк народного хозяйства к этому времени включал 431,2 тыс. колесных и 121,2 тыс. гусеничных тракторов, а также 5,2 тысячи колесных тягачей. В тракторном парке артиллерии по штатам полагалось 20,1 тысячи тракторов, а фактически имелось 21,5 тысячи. Вместе с тем качественный состав парка не соответствовал требованиям, т. к. 73,7 % парка составляли народнохозяйственные трактора. Кроме того, значительная часть тракторов требовала среднего или капитального ремонта. Так, ремонт был необходим 16,8 % тракторов «Ворошиловец», 24,6 % «Коминтерн» и 53,3 % «Коммунар». Имевшиеся в войсках народнохозяйственные гусеничные трактора также были значительно изношены и требовали ремонта. При формальной укомплектованности на 102 % исправные трактора составляли 82 %. Таким образом, с учетом физической и моральной пригодности накануне войны только 40 % тракторного парка артиллерии отвечали своему назначению. В ходе войны в составе тракторного парка произошли существенные количественные и качественные изменения. В первую очередь это было связано с катастрофическими потерями первых дней войны. Командующий артиллерии Юго-Западного фронта 15 августа 1941 года в своем докладе отмечал: «Основная масса потерянной артиллерии падает на первый месяц войны. У большинства артиллерийских полков не было полностью средств тяги, а имевшиеся из-за отсутствия запасных частей не были приведены в порядок. Второочередные артиллерийские полки, имея в наличии материальную часть, не имели тяги, в результате материальная часть оставлялась на месте или бросалась в пути (529-й гап БМ, 4-й гап БМ)». Мобилизация тракторов из народного хозяйства не улучшила ситуации, поскольку вновь поступившие трактора были изношены, с израсходованными после весенней посевной кампании моторесурсами, не прошедшими надлежащего ремонта. Между тем характер боевых действий, при котором в ходе оборонительных боев и особенно при отступлении приходилось оперативно менять позиции и совершать длительные марши на значительные расстояния, такие трактора бросали в пути следования или в местах сбора неисправной техники. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно