|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 | Автор книги - Виктор Марковский

Cтраница 23

МиГ-27М на рулёжной дорожке аэродрома Гроссенхайн, 296-й апиб, июль 1991 г. На МиГ-27М «Клён-ПМ» работал в трёх основных режимах: «И» — для измерения наклонной дальности до цели, «П» — для подсвета цели при применении ракет с лазерной ГСН и «Т» — для выдачи целеуказания ракетам с телевизионной ГСН. В зависимости от выбора лётчика оба последних режима могли работать автономно или автоматически. В первом случае в режиме «П» марка прицела показывала положение лазерного пятна на местности и позволяла при помощи кнюппеля и аппаратуры «Метка» корректировать его положение, добиваясь на конечном участке наведения более точного совмещения луча лазера на цели. Во втором, называемом еще «режим программно-корректируемого слежения» (ПКС), лётчик, выдавая в систему сигнал «Цель», переводил станцию в режим излучения, при котором осуществлялось программное управление зеркалом лазерного дальномера-целеуказателя от ЦВМ. После нажатия боевой кнопки и пуска ракеты включалась система стабилизации луча, автоматически удерживающего его на цели. В случае возникновения ошибки и ухода лазерного пятна с объекта атаки лётчик брал управление на себя и с помощью кнюппеля уточнял прицеливание, после чего вновь включалась система стабилизации, и так до попадания ракеты в цель. В отличие от «Кайры», после схода ракет лётчик «эмки» был ограничен в манёвре вплоть до попадания ракеты в цель. Поскольку лазерный луч станции «Клён» имел стабилизацию только по курсу и тангажу, наведение ракет следовало выполнять, по возможности, без крена самолёта. При пусках ракет Х-29Т с телевизионной ГСН станция «Клён» работала в тех же режимах (автономном или автоматическом), но вместо подсветки цели осуществлялись измерение дальности и целеуказание «голове» ракеты, направляя и корректируя ось линии визирования её ТВГСН на цель. МиГ-27М перенял от МиГ-27К весь арсенал бомбового и ракетного вооружения, за исключением корректируемых бомб с лазерными или телевизионными ГСН. Как и «Кайра», этот самолёт оснащался балочными держателями БД3-УМК2 на подкрыльевых и подфюзеляжных узлах подвески и хвостовыми держателями с замками Д3-УМ. Подвеска специальных бомб типа РН-40 или РН-42 производилась только на подкрыльевые точки подвески. С 1983 г. МиГ-27М вместо АКУ-58-1, служащих для пуска тяжёлых ракет Х-29Л или Х-29Т, стали комплектовать более совершенными АКУ-58.

Взлёт МиГ-27М с тремя баками ПТБ-800, 296-й апиб, 16 марта 1993 г.

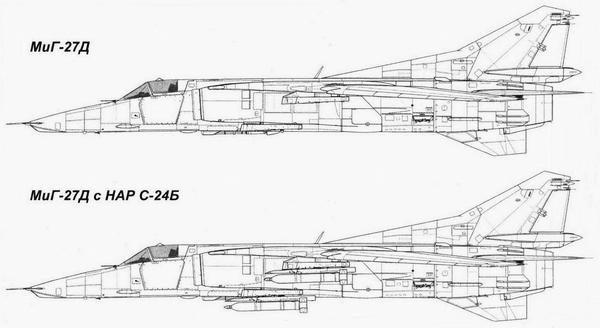

Кабина самолёта МиГ-27Д.

Перед вылетом техник МиГ-27М вводит исходные данные в бортовую ЦВМ с помощью пульта оперативной подготовки.

МиГ-27Д из состава 19-го гв. апиб с учебной ракетой Х-25МЛ под крылом. Контейнер с аппаратурой «Вьюга», не требующийся для «лазерных» ракет, остался на подвеске с предыдущего полета. Используя станцию «Клён-ПМ», на МиГ-27М появилась возможность поражать цели «лазерными» ракетами Х-25, Х-25МЛ и Х-29Л, а наличие в кабине телевизионного индикатора ИТ-23М позволяло использовать ракеты Х-29Т с телевизионным наведением. Мог самолёт нести и радиокомандные Х-23М или Х-25МР. В этом случае аппаратура «Дельта-НГ2» размещалась в подвесном контейнере, как и станция «Вьюга» для противорадиолокационных Х-27ПС. Легкосъёмное индикаторное табло «Луч» с новым, более удобным представлением информации устанавливалось в кабине лётчика. Для этого с ИТ-23М снимался резиновый тубус, а его экран закрывался предохранительным кожухом, в верхней части которого и крепилось табло индикатора. Съёмный пульт управления «Вьюгой» устанавливался справа на переплёте козырька кабины. Для обучения применению ракет Х-23М или Х-25МР без их подвески и пуска в контейнер «Дельта-НГ2» вместо ее аппаратуры могли устанавливаться блоки бортового тренажёра БТХ-23 «Сигма». Тренировка лётчика с его помощью заключалась в наведении центральной точки прицельной марки, имитирующей трассер ракеты, на цель с помощью кнюппеля. Самолёт оснащался системой автоматического управления САУ-23Б-1 и системой управления оружием СУВ-2-26. Бортовой комплекс обороны включал в себя станцию предупреждения об облучении СПО-15ЛМ (или СПО-15СЛ), помеховую станцию СПС-141М (142), кассеты КДС-23 с патронами тепловых ложных целей и дипольных отражателей. В дополнение к этому, для защиту групп самолётов могли использоваться мощные инфракрасные ловушки ЛИ-250, выбрасываемые из контейнеров КМГ-У.

МиГ-27Д из 58-го апиб с необычным «объёмным» изображением бортового номера.

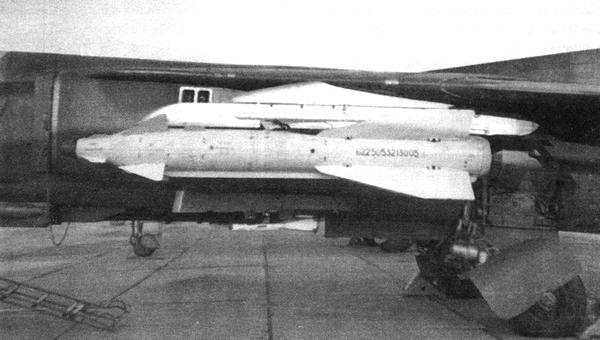

Ракета Х-29Л на катапультном устройстве АКУ-58 истребителя-бомбардировщика МиГ-27Д. Для ведения попутной фоторазведки и контроля результатов ударов по наземным целям МиГ-27М мог оснащаться подвесным контейнером (на правой подфюзеляжной точке подвески на своём пилоне) с тремя панорамными фотоаппаратами ПА-10. После испытаний, проводившихся в 1976–1977 гг. на авиационном заводе в Улан-Удэ, начался серийный выпуск МиГ-27М, продолжавшийся слета 1978 г. по декабрь 1984 г. По большому счёту, с выпуском «эмок» мог справиться и иркутский авиазавод, но директор Г. Н. Горбунов спешил с запуском в серию самолёта четвёртого поколения Су-27УБ, а мощностей на выпуск сразу двух машин предприятию не хватало. Именно поэтому производство МиГ-27М передали в Улан-Удэ, куда по межзаводской кооперации из Иркутска поставляли элементы планера. Выбор для выпуска МиГ-27М завода в Улан-Удэ был обусловлен большой загрузкой прочих предприятий, занятых «микояновской» продукцией: московское «Знамя труда» продолжало выпускать МиГ-23 и, обеспечивая значительные поставки этих машин, осваивало МиГ-29; завод в Иркутске, помимо «двадцать седьмых», собирал спарки МиГ-23УБ, а горьковский «Сокол» был полностью загружен производством МиГ-25 и МиГ-31. Впрочем, подобная ситуация была характерна и для других предприятий «оборонки», все больше наращивавших производственные мощности под растущий из года в год госзаказ, достигший пика в 10-ю и 11-ю пятилетки (1975–1980 гг. и 1980–1985 гг.).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно