|

||

|

|

||

|

|

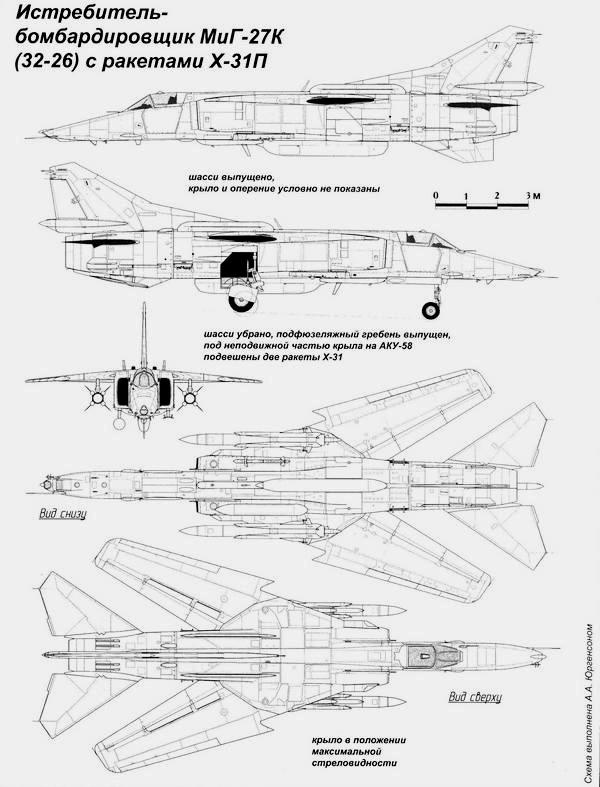

Онлайн книга - Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 | Автор книги - Виктор Марковский

Cтраница 17

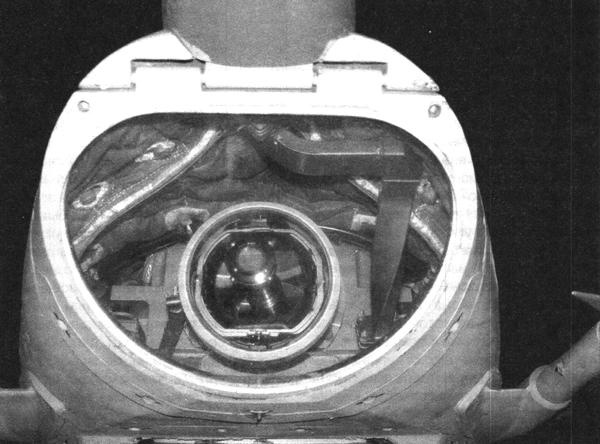

Окно приёмника лазерного дальномера 9П в носовой части МиГ-27К. Хорошо видны зеркальный объектив приёмного устройства и волновод (справа) к приёмной антенне станции СПС-141М. Поиск и распознавание целей осуществлялись станцией 11С1 с помощью оптической системы блока визирования 11С1/01 и телевизионного канала КТ-11С, включавшего в себя телекамеру КТ-6.037 с видиконом — разновидностью передающей электронно-лучевой трубки, обладающей высокой разрешающей способностью и преобразовывающей световое изображение в электрические сигналы. После их усиления и обработки изображение выводилось на монохромный (черно-белого изображения с шестью градациями яркости) индикатор ИТ-23 (или ИТ-23М — на поздних сериях МиГ-27К) в кабине, за экраном которого следил лётчик. Для применения оружия с телевизионной системой наведения в КТ-11С было предусмотрено ручное переключение выдаваемых на ИТ-23 телевизионных сигналов с собственного канала «Кайры» на два внешних — телевизионные головки самонаведения управляемых ракет. Блок визирования обеспечивал работу двух параллельных каналов — лазерного (другое название — канал излучения) и телевизионного, поворотная визирная призма и двухгранное зеркало у них были общие. Для изменения светового потока, поступающего на видикон ТВ-канала, в зависимости от освещённости местности использовался регулятор диафрагмы РД-23К, управление которым осуществлялось лётчиком. В целях защиты видикона от мощных солнечных засветок и предотвращения его повреждения имелась система, в случае необходимости автоматически закрывавшая шторками приёмную мишень видикона. Вывод на экран неподвижного прицельного перекрестия (при коррекции положения линии визирования изображение перемещается относительно перекрестия) или телевизионной испытательной таблицы (для контроля работы ТВ-канала) осуществлялся проекционным устройством. Для выдачи оптического изображения на видикон ТВ-камеры служили два объектива с фокусным расстоянием 40 мм и 140 мм. Лётчик с пульта в кабине с помощью механизма узла смены объективов мог быстро переключать их, получая на ИТ-23 изображение местности и цели либо в масштабе, совпадающем с визуально видимым (широкое поле зрения ТВ-канала 16°×12°), либо с увеличением (узкое — 4°40’×3°20’). Телевизионный канал «Кайры» имел электронное устройство УЭ-5.009, регулирующее и усиливающее видеосигнал, что обеспечивало рост дальности обнаружения целей в условиях дымки и недостаточной освещённости. Цель типа танка «Кайра» была способна выделить с расстояния 6 км. Подсвет цели лазерным лучом и измерение дальности до неё выполнялись оптическим квантовым генератором (ОКГ) 27Ф1-01, входившим в состав станции 11С1 и имевшим пять вариантов режимов излучения, отличавшихся по длительности циклов. На дальности 8000 м ошибка в измерении расстояния не превышала 7 м. Для обеспечения нормального функционирования излучателя ОКГ с активным элементом из стекла, активированного неодимом и импульсной ксеноновой лампой накачки, он снабжался блоком обогрева и системой жидкостного охлаждения. Устойчивое сопровождение цели «Кайрой» было бы невозможно без обеспечения независимости положения осей блока визирования от угловых колебаний самолёта, для чего в составе станции 11С1 был предусмотрен двухосный гиростабилизатор ГС-11С, ослабляющий угловые колебания линии визирования в 60 раз и обеспечивающий программный разворот стабилизированной площадки блока относительно двух осей с требуемой скоростью управления. При этом система стабилизации работала так, что при смещении объекта в сторону от самолёта, ракурс его изображения на телевизионном экране соответствовал видимому лётчиком. Большие углы отклонения осей телевизионного и лазерного каналов, составлявшие для блока визирования 11С1/01 в вертикальной плоскости от 0° до -160° и в горизонтальной ±35°, позволили применять с самолёта и корректируемые бомбы (КАБ) с лазерной головкой самонаведения. При этом подсветка цели могла вестись с горизонтального полёта назад и вбок, обеспечивая наблюдение и целеуказание даже после пролёта над ней. Эту сложную задачу пришлось решать по той причине, что КАБ, как и всякие бомбы, после сброса отстают от носителя.

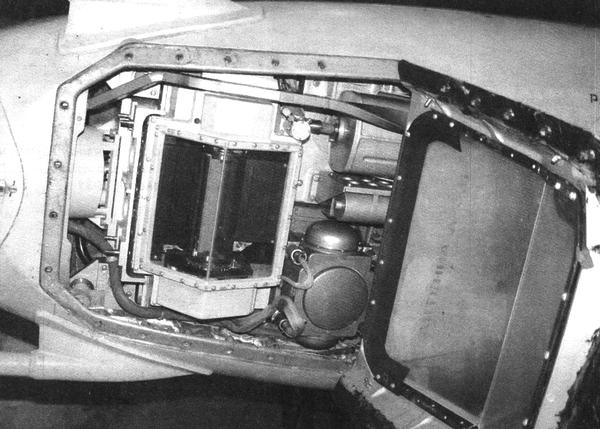

Блок визирования 11С1/01 с остеклением поворотной призмы лазерного и телевизионных каналов, гиростабилизатор (справа внизу) и оптический квантовый генератор в нижней части моноблока ЛТПС «Кайра» истребителя-бомбардировщика МиГ-27К.

Четвёртый опытный образец МиГ-23БК (борт 364) с корректируемыми авиабомбами КАБ-500Кр.

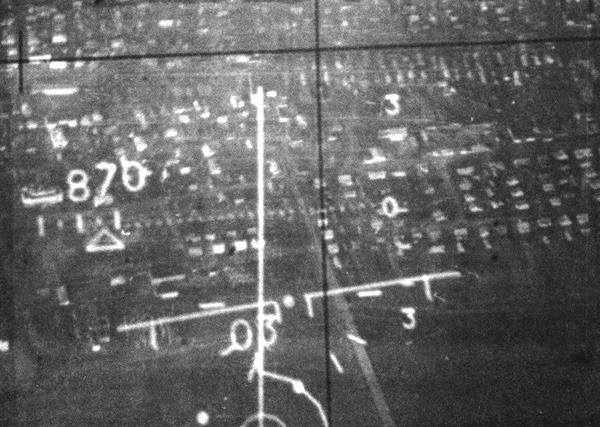

Работа ПрНК в режиме «Линия разрывов». Бомбометание выполняется после прохождения вертикальной линии через цель при нахождении прицельной маркой на конце «шпаги» на объекте атаки. Индекс «870» показывает скорость самолёта по прибору.

Название комплекса было выбрано со значением: кайра отличается от других птиц тем, что у неё глаза во время полёта могут смотреть в разные стороны и даже «в хвост» (как и оптика «Кайры» самолётной, способной «заваливать» направление визирования и лазерный луч назад по полёту). Первый опытный экземпляр нового истребителя-бомбардировщика «32–26/1» (бортовой номер 361) был переоборудован в середине 1974 г. из серийного МиГ-23БМ. Установка новых систем потребовала значительных изменений планера. Под аппаратуру станции «Кайра» полностью переделали носовую часть, в которой оборудовали два больших оптических окна: нижнее под блок визирования станции 11С1 (телевизионный и лазерный каналы) и верхнее под приёмную часть лазерного дальномера (изделие 9П), предназначавшегося для определения в составе комплекса 16С1 наклонной дальности до цели, подсвечиваемой лазером, и выдачи этой информации в ЦВМ. Зеркальный объектив приёмного устройства лазерного излучения располагался на карданном подвесе и имел углы отклонения в вертикальной плоскости от 0° до -40° и в горизонтальной ±35°. Перемещение объектива изделия 9П синхронизировалось с изменением угла визирования ТВ-камеры и луча ОКГ станции 11С1, а для защиты от помех (в том числе и искусственных) в нём применялись различные виды селекции полезного сигнала. В соответствии с перекомпоновкой изменили устройство люков доступа к оборудованию. В отдельный каплевидный обтекатель на кончике носа вынесли приёмную антенну помеховой станции СПС-141М «Сирень-ФШ», а передающие разместили в обтекателях в нижней части фюзеляжа. Ещё одну антенну дополнительного канала расположили под кабиной лётчика. Оснащение МиГ-23БК модернизированной помеховой станцией позволило существенно расширить возможности по защите самолёта от поражения средствами ПВО противника за счёт повышения мощности излучения и добавки дополнительного комплекса помех по каналу перенацеливания (увода ракеты противника) на подстилающую поверхность. СПС-141М обеспечивала передачу четырёх комплексов помех по сравнению с тремя у СПС-141.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно