|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Противолодочные самолеты | Автор книги - Анатолий Артемьев

Cтраница 3

В темное время суток поиск производился самолетами Б-3, использовавшими РЛС. Опыт применения авиации ВМФ в борьбе с ПЛ противника показал, что задача эта, подобно защите союзниками трансатлантических коммуникаций, не являлась первостепенной и носила скорее эпизодический характер. Каких-либо новых способов авиационного поиска и использования средств поражения ПЛ не появилось, обнаружений в подводном положении, ввиду отсутствия предназначенных для этого средств, не было.

Экипаж самолета Бе-6 после полета Разведчик Бе-6 приобретает новую специальность

При подведении годовых итогов 1953 г. начальник штаба авиации ВМС генерал- майор авиации А. М. Шугинин заметил: «По существу у нас нет специальных самолетов для борьбы с ПЛ, а также средств их поиска и поражения». Это соответствовало действительности, поскольку основное внимание продолжали уделять самолетам ударной авиации и средствам поражения кораблей, использовав в полной мере опыт и знания немецких специалистов, а противолодочная авиация оказалась на втором плане. По-видимому, немецких специалистов, достаточно компетентных в этой области, не оказалось. Пришлось все проблемы решать своими силами, начиная с нуля, и в первую очередь разработать авиационные средства поиска и поражения ПЛ в подводном положении, а затем с учетом их весовых характеристик, габаритов и тактических требований выбрать для них носитель. К моменту начала разработок средств обнаружения некоторые физические поля, демаскирующие ПЛ, и в частности, акустическое, магнитное, а тем более радиолокационное, были достаточно известны, а достигнутый уровень развития отечественной науки и технологии позволял надеяться, что авиационные средства для их регистрации удастся создать. Основное внимание уделили акустическим средствам обнаружения, и это совершенно не случайно, так как звуковые колебания хорошо распространяются в воде, плотность которой превышает плотность воздуха в 800 раз, а, кроме того, на кораблях гидроакустические средства уже имелись. Разработчики первых авиационных средств обнаружения естественно ориентировались на акустические поля дизельных ПЛ. Основным источником шумов таких АПЛ являются вращающиеся гребные винты, потоки воды, обтекающие корпус, и его вибрация вследствие работы механизмов. На больших скоростях преобладали шумы, создаваемые гребным винтом (винтами), на низких – вращающимися механизмами. На дальность приема подводных шумов акустическими средствами, кроме величины шумообразующих элементов ПЛ, существенное влияние оказывают гидрологические условия – совокупность характеристик водной среды моря в определенный период. Из- за гидрологических условий дальность обнаружения ПЛ акустическими средствами может изменяться от нескольких десятков метров до нескольких километров. Первая в нашей стране авиационная система для обнаружения ПЛ была разработана в 1953 г. Ее установили на самолет Бе-6, и с июля по ноябрь 1953 г. испытали на Черном море в районе Поти. Установлено, что с помощью сбрасываемых с самолета буев дизельная лодка пр. 613, следовавшая на глубине 50 м шестиузловым ходом (11,2 км/ч), обнаруживается на дальностях 1500 – 2000 м.

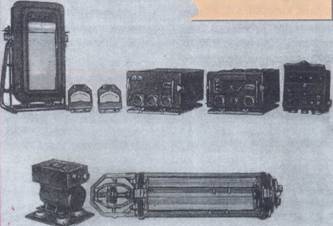

Самолет Бе-6 ВВС ТОФ, аэродром Суходол В 1955 г. радиогидроакустическую систему (РГАС) поиска и обнаружения ПЛ, получившую название «Баку», приняли на вооружение морской авиации. В состав РГАС входили самолетное приемное автоматическое радиоустройство СПАРУ-55 «Памир» и комплект из 18 сбрасываемых пассивных радиогидроакустических ненаправленных буев РГБ-Н «Ива». СПАРУ-55 – это радиоприемник УКВ диапазона частот (49,2 – 53,4 МГц) с шаговой автоматической перестройкой на 18 фиксированных частот (каналов), снабженный автоматическим радиокомпасом для вывода самолетов на привод работающего передатчика информации буя. Классификация принятой на борту самолета информации от буев производилась экипажем при их прослушивании. Авиационные буи «Ива», как и все последовавшие за ними, состояли из корпуса, обладающего плавучестью, в котором помещались усилитель, передатчик информации, источники питания, механизм установки времени затопления, созданный на основе часов типа «будильник» (впоследствии применялся другой тип). К корпусу крепилась парашютная система. В качестве акустического приемника применялся гидрофон – электроакустический преобразователь магнитострикционного типа, который закреплялся на корпусе буя. Буи применялись с высот от 150 до 3000 м и после раскрытия парашюта снижались с вертикальной скоростью 10 м/с, что вызывало их значительный относ под воздействием ветра.

Радиогидроакусшческие буи РГБ-Н и РГБ-Н М В момент приводнения отделялся парашют, гидрофон на кабеле заглублялся под воду на 18 м, раскрывалась антенна передатчика информации и буй переходил в дежурный режим или режим непрерывного излучения («маркерный»), В первом случае передатчик включался в работу только по достижении определенного уровня звукового давления на гидрофоне. Чувствительность последнего выбиралась в зависимости от состояния моря и устанавливалась на буе перед его подвеской на летательном аппарате (ЛА). Поступавшие с гидрофона сигналы усиливались и после преобразования излучались передатчиком. Самолет или вертолет с помощью СПАРУ-55 мог принять и прослушать их на удалении до 60 – 70 км (в зависимости от высоты полета и мощности сигнала). Идентифицируя шумы с ранее зафиксированными, экипаж приходил к выводу о степени достоверности полученного контакта. Буи типа «Ива» имели значительный вес, достигавший 45 кг, размеры – 2 м, кабель гидрофона обеспечивал его заглубление всего до 18 м, а сухозаряженная батарея весом 12,6 кг имела срок хранения до одного года и считалась пожароопасной.

Комплект авиационного магнитометра АПМ-56 В 1961 г. на снабжение авиации ВМФ поступили буи РГБ-НМ «Чинара», а впоследствии РГБ-НМ-1 «Жетон» примерно с такими же данными, как у «Ивы», но лучшими весогабаритными характеристиками, снабженные замачиваемыми батареями, гидрофоном, использующие принцип пьезоэлектрического эффекта с продолжительностью работы в дежурном режиме до 6 ч. На первых буях длина кабеля гидрофона составляла 20 м, впоследствии ее довели до 100 м. Общее, что объединяло буи первого поколения, – наличие пороговых устройств и 18 фиксированных частот работы их передатчиков информации. Последнее обстоятельство существенно ограничивало возможности системы, поскольку включение на передачу двух буев с одинаковым номером на расстоянии меньше двух дальностей связи с ними приводило в определенных условиях к взаимным помехам. Буи были работоспособны при волнении моря не выше 3 баллов. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно