|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Артиллерийские тягачи Советской Армии | Автор книги - Евгений Прочко

Cтраница 12

Корпус новой машины выполнялся более жестким — несущим (коробчатым), закрытым снизу, сваренным из толстых стальных листов: лобовая (с бампером) и кормовая части — по 10 мм, борта — 4...7 мм, днище (в нем 7 люков) — 4 мм. В задней части устанавливалась принципиально новая лебедка, аналогичная применяемой на АТ-Т: реверсивная, с тяговыми роликами, с разгруженным от тяговых усилий накопительным барабаном с тросоукладчиком, с принудительной выдачей троса назад через герметичный выход, с электросигнализатором прекращения выдачи его. Привод лебедки — от носка (заднего конца) коленвала двигателя через фрикционную муфту включения и соединительный вал. Лебедка развивала максимальное тяговое усилие 15 тс (предельное — до 17 тс) и имела рабочую длину троса, увеличенную до 100 м. Теперь управление ею стало более удобным, а сама лебедка — более эффективной. Задний сцепной прибор, по сравнению с АТ-С, особых изменений не претерпел, но для удобства обслуживания его подняли на 50 мм.

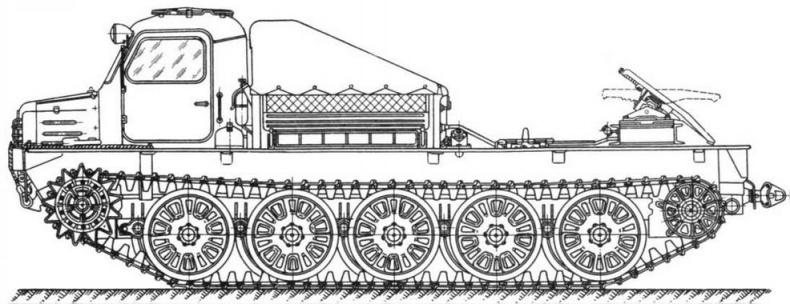

АТС-59С Пневмосистема привода остановочных тормозов тягача и прицепа также ранее не имела нареканий и ее сохранили без принципиальных изменений. От пневмосистемы сделали отборы сжатого воздуха для сервоуправления ГФ, для обслуживания кабины (стеклоочистители, омыватели ветрового стекла), а также для уборки, мойки кузова и др. Цельнометаллическую кабину решили сделать с одним рядом сидений — двухместную (водитель и командир расчета). Она получилась низкой, тесной и неудобной для входа-выхода (высота дверей — всего 885 мм), что было определенным шагом назад, по сравнению с просторной многоместной кабиной АТ-С. К тому же значительную ее часть посредине занимал кожух над ГФ и КП, правда, обеспечивавший хороший доступ к этим агрегатам. Впереди, перед кабиной, появился полудекоративный откидной капот — «носик», закрывавший механизмы поворота, бортовые редукторы и обслуживающие их системы. Кабина снабжалась системой отопления (с обдувом ветрового стекла) и вентялиции, а с 1966 года — и омывателем ветрового стекла. Над местом командира имелся люк с крышкой. Расположенная сзади, за двигателем, металлическая сварная платформа (полная внутренняя длина — 4000 мм, ширина — 2630 мм, погрузочная высота — 1150 мм) с откидным задним бортом и деревянным ограждением вмещала 12 — 14 человек расчета (на откидных сиденьях) и была лучше приспособлена для перевозки боеприпасов и снаряжения. Для перевозки грузов допускалось использование и площадки надмоторной части платформы (ступенчатый кожух над двигателем). Для их дополнительного крепления предназначались цепи с замками. Сверху платформа плотно закрывалась тентом с тремя окнами. И если семиместная кабина АТ-С была удобней тесной двухместной на «650», то грузовая платформа последнего получилась вместительной и лучше оборудованной. Размеры и масса АТС-650, по сравнению с АТС-712, несколько увеличились, что считалось вполне закономерным — использовалось немало новых, более металлоемких технических решений, чаще всего с возросшими размерами. Зато прицеп массой 14 т тягач «650» теперь мог буксировать совершенно уверенно в любых условиях («712» — в перегрузку). Увеличился и столь необходимый в эксплуатации запас хода с прицепом — на 60...65%.

АТС-59 во Вьетнаме. Тягач буксирует американскую 155-мм гаубицу М114

Во Вьетнаме эксплуатировался и польский аналог АТС-59 — тягач Mazur D-350. 1972 год В течение всего 1957 года на КМЗ велось рабочее проектирование нового тягача. Ведущим конструктором по «650» назначили Д.З.Релина, главным конструктором завода по тягачам тогда был Е.А.Зубов, потом Н.И.Усенко. К лету 1958 года построили опытные образцы, начались их заводские, а затем (в 1960-м) государственные и войсковые испытания . В целом тягач получил положительную оценку. Несмотря на то, что удельная мощность его практически осталась прежней, а усовершенствование трансмиссии, ходовой части и органов управления позволило увеличить динамику и профильную подвижность машины — средняя скорость движения по грунту с прицепом повысилась с 22 до 27 км/ч (в среднем на 16,7%), максимальная скорость — на 11,4%. Тяговое усилие на крюке с грузом 3 т на платформе на плотном грунте достигало 12 090 кгс, то есть возросло на 47%, на снежной целине глубиной 250...500 мм — 3100 кгс, на обледенелой дороге — 2800 кгс. Максимальный преодолеваемый подъем (без прицепа) соответственно достиг 35° (с 30°); с прицепом — с 17° до 20°. Из-за снижения общей высоты и особенно центра тяжести, а также расширения колеи улучшилась боковая устойчивость машины. Преодолеваемый брод увеличился до 1,1 м (с установкой защитных кожухов на двигатель — до 1,5 м). Ширина преодолеваемого рва составляла 2,5 м. Возросший клиренс способствовал повышению подвижности по слабым грунтам. Новый тягач уверенно буксировал 130-мм пушку М-46 обр. 1953 г. по любому бездорожью с достаточной средней скоростью. Испытания тягача «650» выявили и некоторые его слабые места: случаи деформаций балансиров подвески и отслоения грузошин от бандажей опорных катков (технологический брак), трещины в спицах направляющих колес, повышенный износ проушин траков и пальцев гусениц, а также зубьев ведущих колес, особенно при движении по песку. Износостойкость их была повышена уже в процессе производства тягача «650» в 1966 году. Из-за недоработок двигателистов случались поломки механизмов отбора мощности на лебедку. Недостаточной была плавность поворота машины при движении на высших передачах, затруднено управление при температуре ниже -30°С. Эти недостатки так или иначе потом были устранены. А вот неудобное размещение экипажа в кабине и ее плохая теплоизоляция так и остались до конца неустранимыми. Тем не менее, по результатам госиспытаний преимущества тягача «650» перед АТ-С были настолько значительны, что он был принят в 1959 году на вооружение Советской Армии под обозначением АТС-59. Достаточно быстро для молодого завода, еще не полностью укомплектованного необходимым технологическим оборудованием, не имеющего богатого опыта освоения новой техники, была проведена подготовка к производству новой машины, и это при том, что в полном объеме продолжался и выпуск АТ-С. К маю 1961 года сделали опытно-промышленную партию — первые 10 тягачей АТС-59. Производство их разворачивалось медленно, в том числе из-за недоработок конструкции. К концу 1961 года они выпускались малыми партиями. Но к маю 1962 года месячный выпуск всех тягачей уже достигал 120 машин. Из-за еще неотлаженного штамповочного производства кабин многие детали их первое время «выколачивались» вручную. Одновременно под руководством ведущего конструктора Л.А.Литовко велись работы над различными модификациями АТС-59, связанными с размещением различного оборудования (в том числе путепрокладчиков, радиолокаторов) на грузовой платформе или в КУНГах (изделия 652, 655, 657, 658), а также — бульдозерами, кабелеукладчиками. Среди них следует отметить выпускавшееся с конца 1963 года «изделие 661» — с установкой в задней части (в закрытом тентом кузове) монтажной стрелы с ручной лебедкой. Тягач «667» имел седельное устройство от ЗИЛ-157В высотой 1650 мм и служил для буксировки полуприцепов ПР-11Б и 5Т52 с полной массой до 6750 кг (нагрузка на седло — не более 2650 кг); у него отсутствовали платформа (надмоторное отделение закрывалось тентом), тяговая лебедка и дополнительные топливные баки (240 л). Для обслуживания 12-вольтовой сети полуприцепа устанавливались дополнительный генератор Г-108-В и аккумуляторная батарея от автомобиля «Москвич». Эта машина поступала в зенитно-ракетные соединения и выпускалась с 1964 года. Кроме того, был построен получивший распространение вариант АТС-59 с передним бульдозером, для обслуживания гидропривода которого использовался заранее введенный в КП механизм отбора мощности. Впоследствии на шасси АТС-59 построили плавающий транспортер ПТ-С, имевший снаряженную массу 17 700 кг (поэтому снабженный шестью опорными катками). При более мощном двигателе (350 л.с.) он с грузом в 5 т развивал на суше скорость до 42 км/ч, а на воде с грузом 10т — до 10,6 км/ч. ПТ-С долгие годы выпускался на Луганском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ), получая необходимые агрегаты шасси с КМЗ. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно