|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Библия языка телодвижений | Автор книги - Десмонд Моррис

Cтраница 60

Этот процесс, разумеется, не поддаётся просчёту. Он идёт неосознанно и базируется на эмоции, которую мы называем «любовь». Мы говорим, что исходим из любви к нашим детям, когда делаем для них что-то «бескорыстно»; мы также говорим, что любим ближнего, когда приходим на помощь друзьям. Эти эмоции относятся к врождённым, и когда мы слышим крик о помощи, мы ощущаем потребность подчиниться исходящим из глубины сознания порывам, не задавая лишних вопросов и не подвергая эти порывы анализу. Мы считаем свои действия бескорыстными, а не эгоистическими, лишь потому, что думаем о себе как о «людях», а не как о «генетических механизмах». Пока что все ясно — но что мы скажем о человеке, который бросается в огонь, чтобы спасти незнакомца? Незнакомец, по всей вероятности, никак не связан генетически с тем, кто ему помогает, значит, спаситель действует из бескорыстных, альтруистических побуждений? Ответ: «Да, но его альтруизм — случайность». Эта случайность обусловлена тем, что за последние тысячелетия население Земли быстро росло. До того в течение миллионов лет человек был племенным животным, и любое стремление помочь ближнему автоматически означало, что помощь предназначается родственнику со схожим геномом, пусть и дальнему. В механизме выбора между родственником и незнакомцем не было нужды, поскольку вокруг не было незнакомцев. После появления городов люди стали жить в огромных сообществах, где их окружали незнакомцы, и генетический набор попросту не успел приспособиться к новым обстоятельствам. Поэтому альтруизм неизбежно распространился на всех ближних и соседей, хотя многие из них могли не иметь с вами ничего общего на генетическом уровне. Используя этот древний рефлекс, политики сумели распространить систему помощи на новом, государственном уровне и назвали её патриотизмом. Теперь люди шли умирать за свою страну как за родное племя или свою семью. Человек, который врывается в горящий дом, чтобы спасти котёнка, — особый случай. Многим людям животные заменяют детей, потому они получают те же любовь и заботу, что и настоящие дети. Человек спасает котёнка оттого, что тот символизирует собой ребёнка. Человеку чем дальше, тем больше свойственна символизация, при которой вещь или живое существо он рассматривает как символ другой вещи или живого существа. Этот процесс часто лежит в основе Альтруистического Поведения. В частности, символизация объясняет феномен готовности умереть за идею. Подобная готовность всегда кажется альтруизмом в крайней его степени, однако тщательное изучение её природы показывает, что дело здесь не в бескорыстии, а в символах. Монахиня, отдающая жизнь за Христа, уже является как бы «невестой» Христа и смотрит на людей как на «детей» бога. В её системе ценностей все человечество включено в «круг семьи», а значит, альтруизм монахини распространяется на её символическую семью — она для неё не менее реальна, чем настоящая семья для обычного человека. Тем же способом можно подвести биологический базис под любое поведение, кажущееся альтруистическим. Его ценность никоим образом не умаляется, однако следует сказать, что в распространённых альтернативных теориях, объясняющих подобное поведение, нет нужды. Например, часто можно слышать о том, что человек изначально порочен и его добрые деяния — это по большей части результат стараний моралистов, философов и священников; что, если предоставить человека самому себе, он быстро ожесточится, озвереет и одичает. При этом нас пытаются уверить в том, что всеми своими хорошими качествами современный человек обязан блестящей работе этих великих учителей. С биологической точки зрения все совсем не так. Альтруизм заложен в нас на генетическом уровне, а значит, наше стремление помочь кровным родственникам и членам родного племени естественно. Поскольку племена со временем слились в народы, наш альтруизм распространялся всё дальше и дальше, большую роль при этом сыграла тенденция принимать символические заменители за нечто реальное. Иначе говоря, в настоящее время люди стали весьма альтруистическим видом. Если этот альтруизм и даёт сбои, они случаются не потому, что даёт знать о себе наша истинная «дикарская природа», а потому, что в нашем напряжённом и перенаселённом мире люди слишком часто оказываются не в состоянии бороться со стрессом. Тем не менее, ошибкой было бы переоценивать ангельский альтруизм человека разумного. Люди, кроме прочего, желают побеждать. В обычных обстоятельствах желания помочь ближнему и победить его уравновешиваются, и это равновесие сказывается на большей части общения в форме трансактного взаимодействия. Это взаимодействие типа «ты мне, я тебе» или «услуга за услугу». Мы заключаем друг с другом сделки. То, что я делаю, поможет вам, но мои мотивы — не альтруистические, ибо в то же время я помогаю и себе. Подобное сотрудничество, вероятно, можно назвать главной чертой обыденного социального взаимодействия. Это основа торговли и коммерции, позволяющая понять, почему бизнес не становится ещё более жестоким. Если бы желание победить конкурента не смягчалось стремлением помочь друг другу, законы делового мира вскоре стали бы более безжалостными, чем законы джунглей. Особый вид подобных двусторонних взаимодействий характеризуется поговоркой «потом сочтёмся». Это отложенное или неконкретное сотрудничество. Я помогаю вам сейчас, даже если вы не можете помочь мне в ответ. Ежедневно я оказываю помощь многим людям. Однажды мне потребуется помощь, и тогда они помогут мне, выполнив свою часть «долгосрочной сделки». Я не храню записи о том, кто мне обязан и чем. Более того, человек, который в итоге поспособствует мне, может быть не из числа тех, кому я помог. Однако, если поступать так, возникнет целая система социальных долгов, которая, подобно системе разделения труда, окажется полезной всем членам общества. Это «взаимный альтруизм». Опять же, это не настоящий альтруизм, поскольку рано или поздно и, так или иначе, я получу вознаграждение за оказанную кому-либо помощь. Часто ожидание будущего вознаграждения такого рода служит скрытым мотивом огромному числу действий, которые принято относить к чисто альтруистическому поведению. Во многих странах гражданам, которые «служат обществу», выдаются особые награды, и сплошь и рядом эти граждане служат обществу именно потому, что хотят быть награждёнными. Сравнительно небольшая часть общественных почестей застаёт награждаемых врасплох. Многие другие «добрые дела» также делаются с мыслью о будущем общественном (или небесном) вознаграждении. Разумеется, даже если мотивы людей таковы, их дела не становятся менее «добрыми».

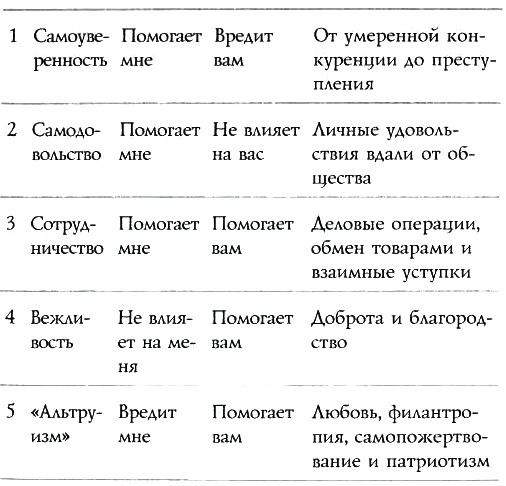

В таблице показано, как соотносятся между собой намерения победить и помочь, а также «промежуточные состояния»: ВОИНСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Бить или не бить — биология драки Если начинается драка, ясно, что оппонент не внял угрозам. Когда спор не может быть улажен посредством запугивания, мы идём на крайние меры, и конфликт может быстро перерасти в полновесное физическое столкновение. Такое случается очень редко — человеческое общество отличает неприятие насилия, несмотря на частые уверения в обратном, и на то есть ясные биологические причины. Всякий раз, когда один индивид физически атакует другого, возникает риск, что повредятся тела обоих. Как бы силен ни был атакующий, нет никакой гарантии того, что он выйдет из драки невредимым. Противник может быть слабее его, однако зачастую вынужден обороняться столь неистово и яростно, что любое его действие способно нанести атакующему существенные повреждения.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно